本屋を航り、本とともに人生を渡る方の話を聞いていく連載企画『本屋を航る、本屋と渡る』

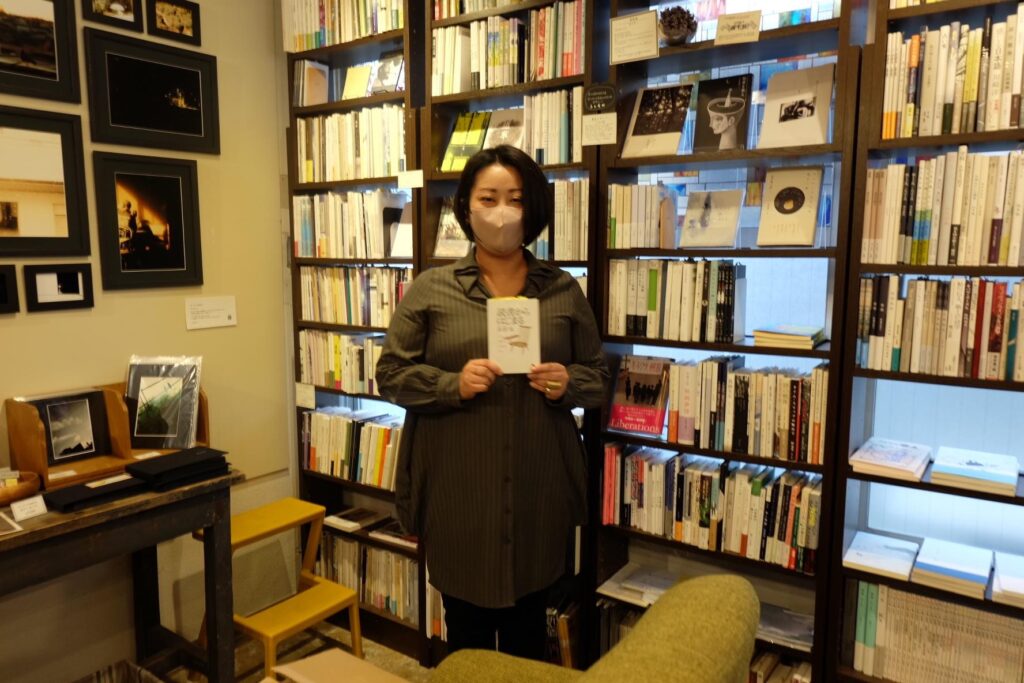

第六回は、『あんず文庫』の加賀谷さんにご紹介いただいた、詩歌を中心とした新本と古本の書店『七月堂古書部』の後藤さんにお話を伺った。

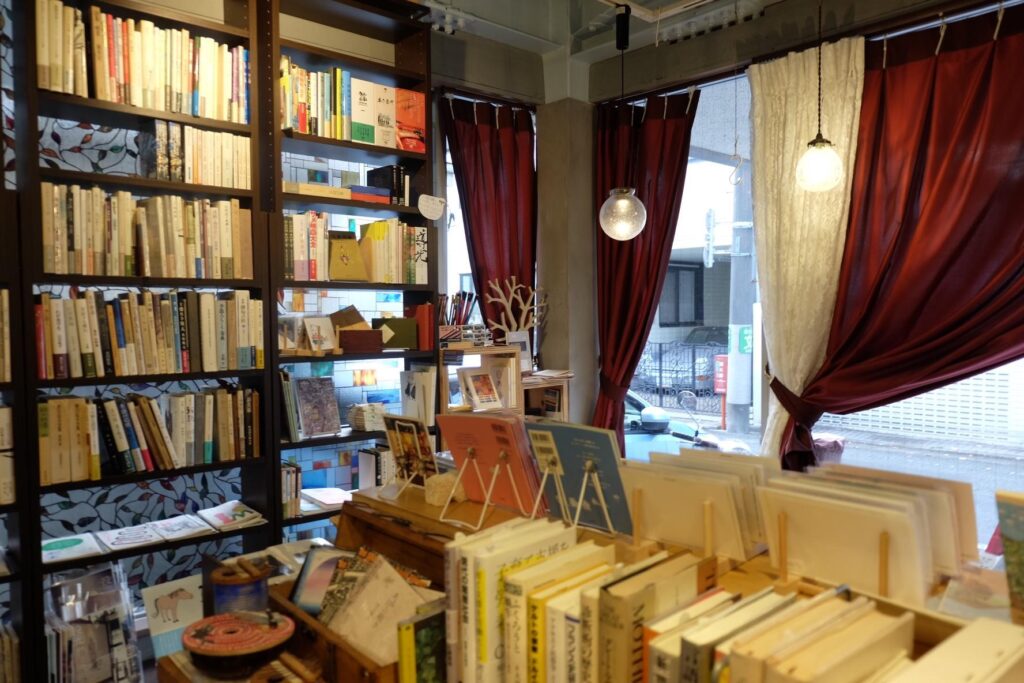

出版・印刷会社である『七月堂』“古書部”。本が生み出され、同時に送り出されるその空間では、出版と書店が作用しあい、人と人が密に関わりあっていた。

古本屋を始めることになったきっかけはなんですか。

両親が印刷・出版会社『七月堂』を立ち上げ、今年で50年になります。

古書部を始めたのは、7年前、スタッフが沖縄で、当時日本で一番小さいと言われていた古本屋ウララさんへ営業に行き、うちでも本屋をできるのではないかと思いついたのがきっかけです。

当時は本格的な本屋としてではなく、棚をひとつ用意して、七月堂に関わっているお客さま方がお持ちの専門書を循環させられたらいいかも、くらいの軽い気持ちでした。

ですが、棚の本が動くようになるとどんどん楽しくなってしまって、今ではすっかり本屋になりました。

新本を取り扱うようになったきっかけはなんでしょうか。

西尾勝彦さんという方の作品に出会った瞬間が、本屋経営の面でも出版の面でも、大きな転機でした。

彼の詩はわかりやすいんですけど、くり返し読んでいくと、よくわからない。わかるのにわからないっていうバランス、そういう詩の奥深さに出会って、雷にうたれたような衝撃を受けました。

大ファンになって、西尾さんの本を全部置きたいと思ったのが、新本を置き始めたきっかけです。幸運なことにご縁があって、『歩きながらはじまること』という詩集から、西尾さんの本はずっと七月堂で出版させていただいています。

「西尾さんの本を推して生きていきたい」っていうのが、自分にとって軸になっていますね。

選書のこだわりを教えてください。

西尾さんの本をはじめとして、吉田篤弘さんや小池昌代さんのような、ぜひ読んでほしいと思う方の本を置いています。

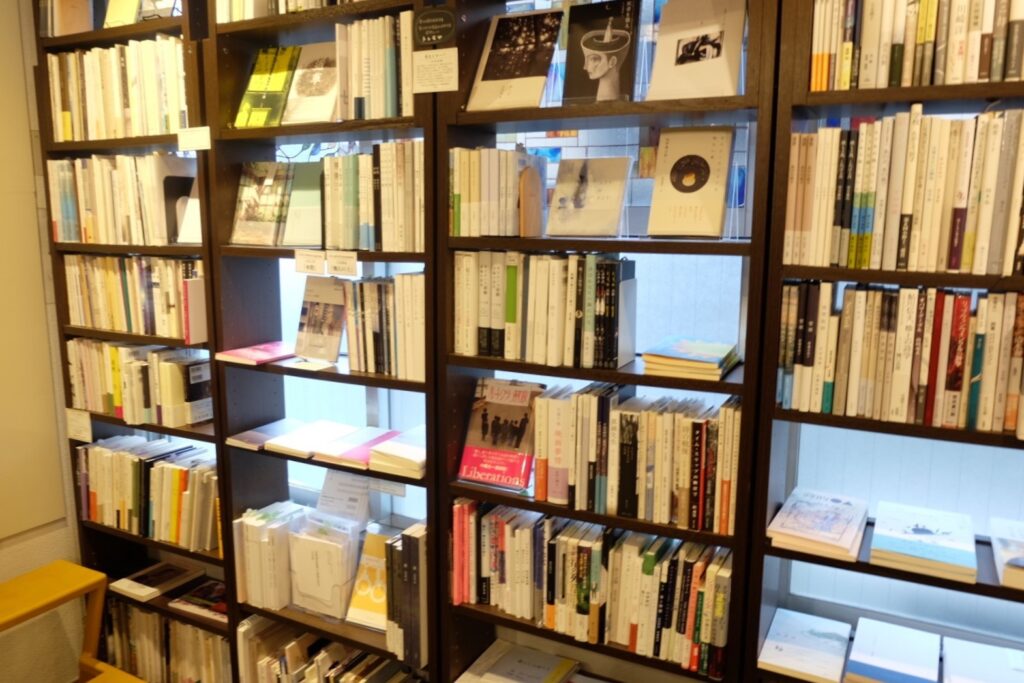

棚全体だと、うちの出版本も含めて詩歌が7割近くになります。それでも並べ足りていないのですが、詩歌の専門店にならないように、いろんな人に来ていただける街の本屋を目指して、なるべく幅広く、人文哲学や暮らし、食の本も置いています。

「今まで気にしてたけど、なんだ、実はよくあることなんだ」みたいな発見があって、ほっとできるような本ですね。

例えば、この体の不調は、低気圧のせいなんだ、とか。そういう発見に繋がって、少しでも楽になってもらえるような本を意識して入荷しています。

詩集を多く扱う理由、詩歌の良さはなんですか。

七月堂が出版する本の8割ぐらいが詩集なので、詩歌を中心に置くことは出版社の特徴から決まりました。

この仕事につく前は、正直、詩ってよくわかんないなと思っていたんです。本屋を営業すると決まったときに、何で詩集ってなくならないんだろうって考えるようになりました。

詩集って売れないんですよ。本当に売れないんですけど、それでもなくならない強さって何なんだろうって読んでみると、自分なりに、そのわからなさが面白いんだと気づいて。

わからないことって人生の大半を占めると思いますが、詩はそれを肯定してくれるような気がします。

迷うことや考えることを許す、受け入れてくれるのかな。こう読まなきゃいけないという決まりがない自由さや、無意識を刺激される楽しさに惹かれているんだと思います。

過去にインタビューで、本を読み切ることだけが読書ではないというお話をされていましたね。

受け売りなんですが、本屋さんに行って、背表紙を見て歩くことも読書体験とおっしゃる方がいるんです。

タイトルでも本文でも、自分の無意識に訴えかけてくる一文、すっと自分の中に入ってくるなっていう部分が発見できれば、その本に十分向き合えていると私も思います。

たしかに、一から十まで読めれば一番良いし、それは読書の仕方としてとても重要です。でも、ひとまず引っかかった部分と向き合うこと、さらにいえば、そういう部分を見つけること自体、十分に読書体験なのだと思います。

積読も、本を積むことで自分の興味が可視化されるんですよ。思いがけず買ってきた本を並べて、タイトルを眺めているだけで、「私はこのことを知りたいのかも」って気付いたりする。

だから、読み切ることだけが全てではなくて、本という存在全体が人に作用してくるのだと思います。

印象的だったお客様との思い出はありますか。

初めての買い取りは印象に残っています。

私は古本屋としての修行をしていなかったので、本の買取方法を、下北沢のクラリスブックスさんや三鷹の水中書店さんに教えてもらいました。本来なら、修行をして最後の最後に教えてもらえるような大切なことを教えてくださったんです。

本屋をやることを応援してくださっていることが伝わってきて、頑張らなければと思いました。

買取当日、不安で仕方なかった中、迎えてくれたお客様の笑顔に、ほっとしたこともよく覚えています。

お客様のご自宅に伺って、一冊一冊丁寧に査定をしました。本の整理を終え、田舎に帰ってしまったその人とはきっともう二度と会えないけれど、買い取った本を棚にさしていると、その人の気配が店内に残っているように感じました。

大変だけど、古本屋っていいなって思えた経験でした。

印刷・出版会社の傍らで営む本屋だからこそできることはなんでしょうか。

作家の側からすると、なんのつてもない七月堂へ本づくりの問い合わせをするというのはハードルが高かったと思うんです。

でも、古書部の店頭でお話ができるようになり、作り手の方たちとの距離が近くなって、相談を受けやすくなりました。古書部という場がないと会えなかったであろう作家さんがたくさんいるし、スタッフにも元お客様がいます。出会いの場として古書部の存在は大きくて、今ではなくてはならない場になりました。

それから、お客様がどんな本をどんなふうに手に取ってくださるのかを目の前で見られるので、出版の面でもすごく勉強になります。

開店当初から変わらないことはありますか。

ここに来た人にちょっと一休みしてもらいたいと思っていて、それは開店当初からずっと変わっていない思いです。

本屋ってふらっと行けるし、行くたびに目に留まる棚が変わって見える。なにか発見ができて、気分が変えられて、自分だけの穏やかな時間を過ごしてもらえるような場所であり続けたいです。

反対に、開店当初と比べて変わった点はありますか。

元々は明大前駅近くで営業をしていたのですが、移転を検討していたころにコロナが流行し始めました。お客様がぐっと減り、要請を受けて休業して、オンラインに力を入れた中で、本屋という場所は必要なのか、すごく悩みました。

結局、豪徳寺に引っ越すことを決めたのですが、そのきっかけになったのは、七月堂古書部を、ふらっと寄れるサードプレイスのような場所にしたいという意識です。今、子どもが寄れるお店って少ないなと。

私が小さいころにあった街の本屋や文房具屋のような、もっと気軽に寄れる場所が必要だという思いがありました。

それから、若いアーティストの方と関わるなかで、作品を発表する場を借りるための資金調達に悩まれていることを知ったんです。

今は知人にかぎっていますが、気軽に挑戦できる場があったらいいなと思い、ギャラリースペースが作れる場所を選びました。

この物件は軒が張り出していて、そこでもちょっとしたイベントができるんです。その空間を、本に限らず、いろんな人が交流する場として使ってもらえるようにしたいと思っています。

アーティストさん、ご縁のあった異業種の方だったり、いろんな人と関わっていきたい。みなさまの力をお借りして、できることでお返しをしてゆく。

古書部を様々な人に利用していただけるような開かれた場所にしていきたいという意識が、ここへの移転を経て、1番大きく変わったことです。

本の未来をどう思いますか。

気軽に楽しめるコンテンツが増えた今、本に興味がある人も、本を読む時間も減っているかもしれません。ただ実感としては、繰り返し読める本を作っていくこと、とにかくそれさえ頑張れば、手にしてくださる方はいると思います。

ただ、時代が変わって本の売れ方や本屋の在り方、発行部数も変わってきている今、原価や関わる職人の数と比べた時に、本の価格だけ低いままなのではないかと感じます。安くしないと売れないという環境下では厳しさを感じずにはいられません。

大型書店の書店員さんの待遇も軽んじられているのではないかと感じる場面があります。良い棚を作り続けている書店員さんが、家庭を持ちながらそれを生涯の仕事にできない。そういう雇用状況への違和感があります。

実際に本をお客さまに手渡してくれているのは書店員さんです。置き方一つで本の見え方も売れ行きも変わりますし、簡単には売れない七月堂の本もたくさんの書店員さんが時間をかけて売ってきてくれました。そういった経験を積んだ書店員さんが、働きに対して正しく対価をもらうことは本の未来にとって大事なことだと思います。

そのためにも、小さなことですが、定価は慎重に考えないといけないと思っています。本屋を始めていなかったら、この問題は見えていなかっただろうし、もっと漠然と不安だっただろうと思います。

今後何か挑戦したいことはありますか。

2022年の2月に移転してから、挑戦の日々でした。軒先にいろんな方に来てもらって、ギャラリーをやってみたり。それから、単発で働く従業員をちょっとずつ増やしています。

アーティスト活動をしている方々って、お金は必要だけど、制作のときはしっかり休みたいじゃないですか。ただ、それを理解してくれる会社はなかなかない。

私自身も過去に持病が原因で同じような経験をしたことがあったので、自分が経営に携わるようになってからは、個人的な活動をしながら働ける場をめざして、ちょっとずつ取り組みを始めています。

大学生におすすめの本を教えてください。

長田弘さんの『読書からはじまる』です。

長田さんは詩人、翻訳家、児童文学作家、評論家と、いろんな顔を持った作家です。この本には、読書を楽しむポイントが綿密に書かれていて、まず本を読む場所を整えなければならないというところから始まるんです。

例えば、勉強机ではなくて、長時間読んでも疲れない椅子がパートナーです、とか。それだけではなくて、自分の言葉を紡ぐ大切さ、そのための知識を読書から蓄えるヒントもたくさん書かれています。

私自身、自分の言葉を持つことの大切さをもっと早く意識して生きてこられたらよかったなって思っていて。理不尽な扱いを受けることがあると思うんですけど、自分の言葉を持っていれば、まず自分自身を納得させることができる。相手を言い負かしたり感情的にぶつかったりしなくても、自分の言葉で説明できれば、その理不尽さと距離をおける気がするんです。

自分の言葉を持つ重要さを知ることができる、ぜひ読んでみてほしい1冊です。

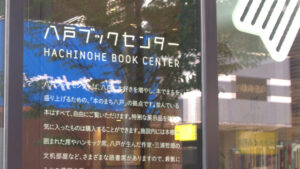

七月堂古書部

営業日(2023年3月現在):月・木・金・土・日 11:00~19:30

HP:https://shichigatsud.buyshop.jp/

Twitter:@shichigatsudo2

Instagram:@shichigatsudo