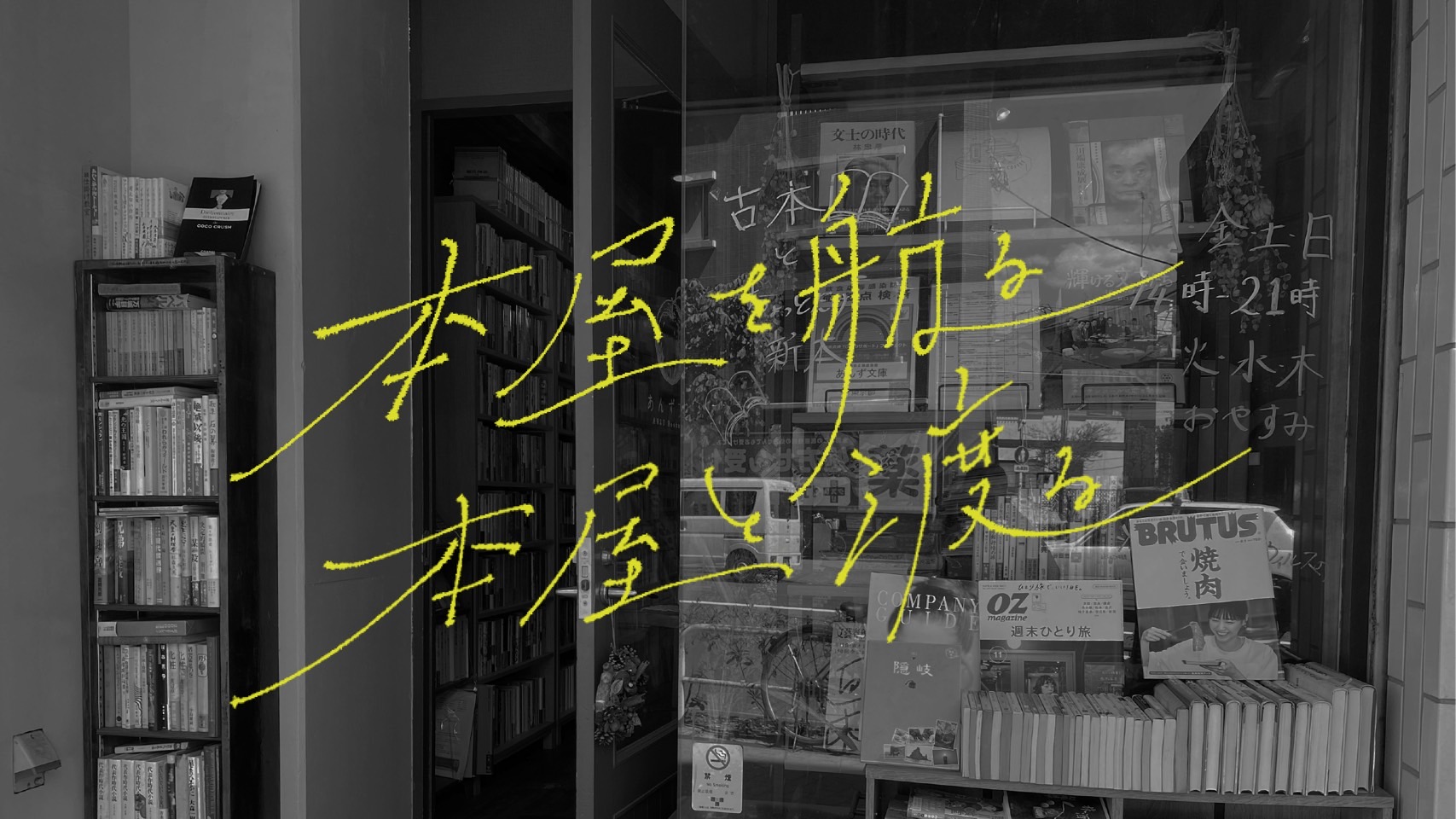

本屋を航り、本とともに人生を渡る方の話を聞いていく連載企画『本屋を航る、本屋と渡る』

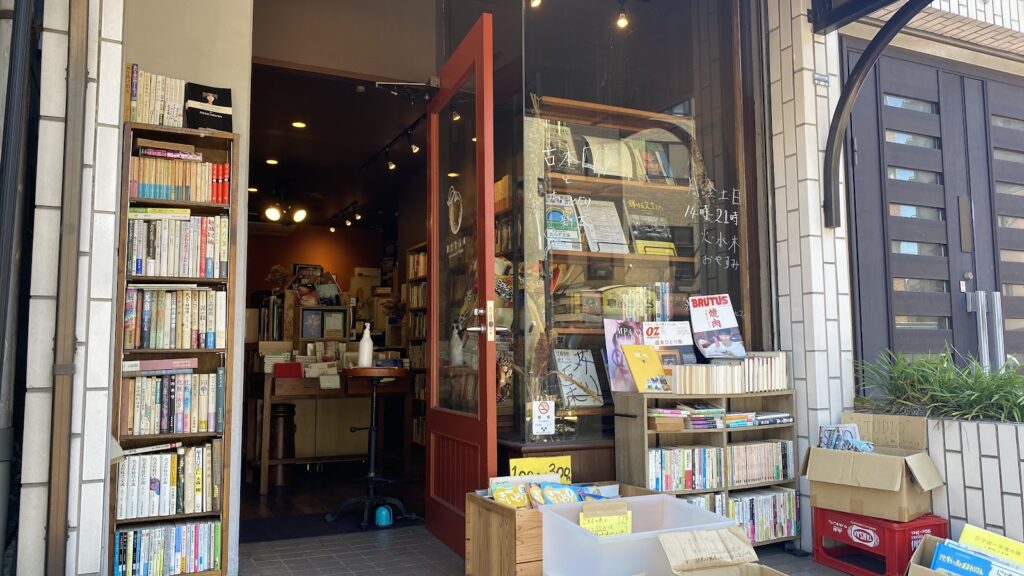

第五回は、『タバネルブックス』の中野さんにご紹介いただいた、大田区山王と馬込のあいだにある古本屋『あんず文庫』に伺った。

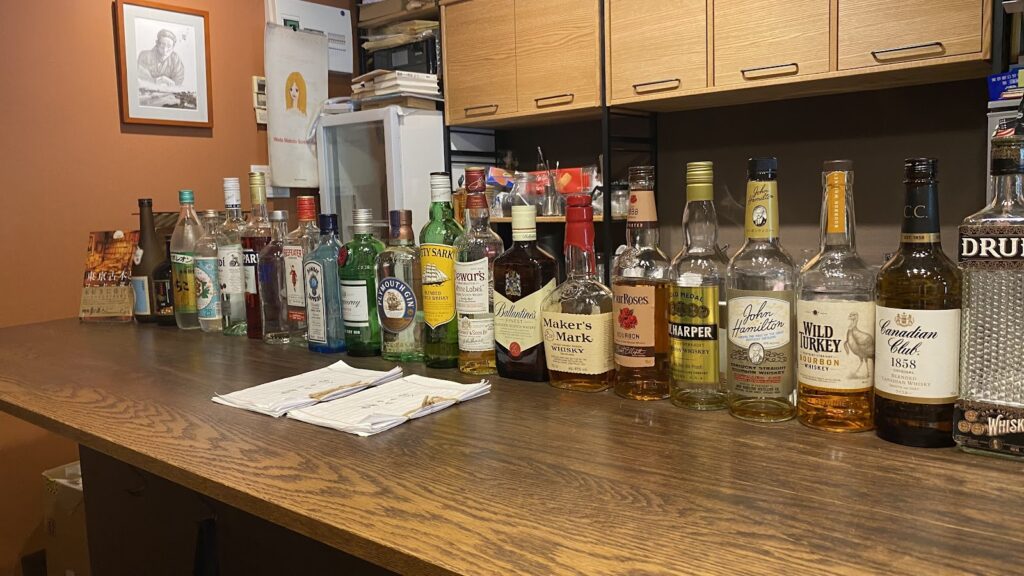

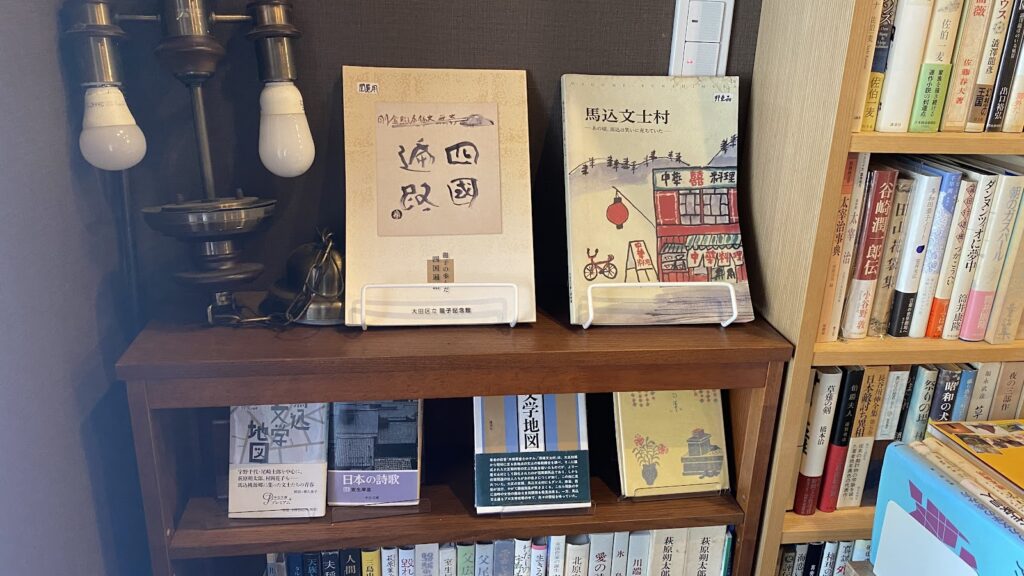

『あんず文庫』の店頭には、かつて文学者が集った「馬込文士村」にかかわる作家の作品やそれらに共鳴する本が並び、奥のカウンターでは珈琲や洋酒を頂くことができる。

まず、お店を開こうと思ったきっかけを教えてください。

本は小さい頃からそばにあって、気づいたらいつも本に救われていた気がします。

大学生の頃、古本屋でアルバイトをしていたときに自分もいつか古本屋をやりたいとは考えていたんですが、それは一生の内のどこかでという感じで、こんなに早くやるとは思っていませんでした。

大学を卒業してから出版印刷の会社に就職したんですけど、ちょっと体調を崩してしまい、一年半くらいでそこを辞めてしまったんです。

退職したあとはしばらく休養をとってから、これからの道も決まらないまま一人でぷらぷら国内外を回っていました。

その旅行の中で、お店を一人で始められた方々や、二十代の頃に私と同じように定まらない生き方をされていた方々とお会いする機会に恵まれ、お話を訊くうちに、自分で店を開いて生きていくことが残された道だと思ったのがきっかけです。

お店では本だけでなく珈琲や洋酒も提供されていますが、それはなぜなのでしょうか。

退職後の旅行で函館を訪れたときに、カウンターのある、とある立ち飲み屋にふらっと入り、そこで出会った方々とお酒を飲みながらお互いのこれまでの人生を語り合ったんです。

そのときに心が再生していくような感じがあって。

私はずっと書き言葉ばかりに救われてきたと思っていましたが、「今しかないこの場やとき」の中、誰かと顔を突き合わせて話をしたり訊いたりすることで、その人の物語や軌跡を知ることができる。こういった話し言葉に救われて、ハッとしたんです。

それで、本屋をやるときもそういう飲食スペースを作ろうと考えました。

今、当時の私のようにこの先の道に迷っていたり、明日を迎えることがしんどかったり、切実な思いを抱えている方もいらっしゃると思います。

こういう場所でなら話せて、わずかでも負担が減ることだってきっとあるかもしれません。

おこがましいですが、そのように利用していただければというのが、カウンターを用意した理由の一つです。

カフェやバーを兼ねた古本屋ならではの良さなどがあれば教えていただきたいです。

日々の些細な出来事や今日したことといった具体的な内容から、人生のことなど色々な抽象的な内容までを話し合えるところでしょうか。

本や言葉に関する話はよく盛り上がって、そこから新しい考えも生まれます。この点は古本屋だからこそ、と言えそうです。

一方で、静かに読書を楽しまれるお客さまとの時間もあって、そういうときこちらは事務仕事をしていることが多いのですが、別段会話が生じなくても、不思議と「何か大きなもの」がその空間を温かく守ってくれるような気がします。

カウンターがあると、目に見えない繋がりのようなものが生まれやすいのかもしれませんね。

お店にいらっしゃるお客さまはどのような方が多いのでしょうか。

ご来店が多いのはやはりご近所の方ですね。

ご職業や年齢は一概に言えません。ですが、皆さま言葉に親しみを持っていらっしゃるところは共通しているように思います。

著者の方や編集に携わる方など直接的に言葉に関わる仕事をなさっている方もお見えになりますが、それ以外のお仕事をしている方や学生の方なども、言葉によって受けたり与えたりする影響を大切にされていると感じます。

先ほどのご質問の回答と繋がるのですが、古本屋だからなのかもしれません。

選書におけるこだわりを教えてください。

お客さまから買い取った本がほとんどを占めている古本屋なので、選書は基本的にできませんが、それが面白いところであり難しいところですね。

ただ「この店らしさ」のようなものはあるようで、詩集や小説といった文学、随筆や思想哲学などの本、その中でもさらに好まれそうな著者や出版社の本を、お客さまが選んで売りにいらして下さることが増えました。

もちろん新本に関してはこちらの判断で仕入れていて、うちにお越しのお客さまが喜んでくれそうな本を一番に考えています。

私自身の趣味で仕入れることもないと言ったら嘘になりますが…。

こういうお店をやろうと思った理由とも繋がるのですが、何回も読み直すことができて、心が傾いたときや誰かに助けを求めたいときに味方になってくれるような本を多く選んでいます。

「あんず文庫」という店名は何に由来しているのでしょうか。

「あんず」は、特別な想いのある作家、室生犀星から拝借しました。

店をやろうという気持ちになった頃、どこで開くか迷っていたんです。自分自身にゆかりがある場所か、それとも気になる文化がある場所にするか、あるいは、本屋さんが多い場所か、とか。

そのとき自然と、私のルーツって何なんだろうと考えるようになったんですね。

そしたら偶然、家の書棚に差さっていた室生犀星の詩集が目に留まりまして、何となく開いたら当時の心情に沁み込んだんです。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの」。

「小景異情(その二)」という有名な詩篇です。

そこから、この作家に魅了され、いつの間に特別な存在になっていました。

『杏っ子』という小説のタイトルはじめ、他の小説や詩の中でも「あんず」が象徴的な存在としてよく出てくるんです。

せっかく店の名前にするなら、縁のあるものにちなみたいということでこの果物の名前を借りました。

それからもう一つ。

実は大森の前に青森で店を開くことも考えていたんです。

街の散策や物件探しをしに青森へ毎月数日お邪魔していたときがあって、そのときお世話になっていた「古書らせん堂」さんがあるとき一冊の本をおすすめ下さったんです。

『馬込の家』というタイトルに、あれっ、確か犀星のいた地だったようなと思いつつ、作者を調べれば、なんと犀星が軽井沢へ疎開していたときに、馬込で留守居をしていた作家だったといいます。

このご縁が決定打になりました。

ちなみに屋号部分は、「書房」を最初に考えていたんですが、調べたらどうやら先にいらしたうえに、小ぢんまりなイメージの方がうちの店には合っているだろうということで「文庫」にしました。

今では、こちらの方がしっくりきています。

今後の展望を教えてください。

まずは店の棚を今まで以上に縦にも横にも充実させることが大事だと考えています。

そもそも在庫がなくては回らないことを前提として、こんな渋い本もあるんだという縦軸の嬉しい発見と同時に、こんな面白そうな本も置いてるんだという横軸の意外をもたらすような発見もできたら、きっともっと楽しいだろうなあと思うんです。

あとは読書会や朗読会もできたらな、とはずっと思っていて。

今回うちを紹介して下さった「タバネルブックス」さんが積極的にイベントをやっていらして、一度イベント時にお邪魔したときに刺激を受け、それと同時に、本屋で催事をすることを考えるきっかけも下さいました。

棚以外からアプローチをして棚の本の魅力に気づいていただくという流れが生まれるのも素敵ですし、何より普段の店の景色に非日常が現れるので楽しいですよね。

いずれにせよ、落ち着く空間であったらいいなと思いつつ、わくわくする機会も増やしたいというのが、今後の展望です。

最後に、大学生におすすめの一冊をご紹介いただけますか。

太宰治の『正義と微笑』という作品です。

学生の皆さまには、ぜひ読んでほしい一編です。もはや、私が全員にお配りしたいくらいです。

文学や美術、映画など文化と括られるものについて「そんなものは役に立たない」とか「実益がない」などとおっしゃる方、少なからずいますよね。

あるいは、実際にそれらを好きでよく触れているけれど、でもこれって何の意味があるの? とお思いの方も実はいらっしゃると思うんです。

でも、本当は文化というのは、人の心を広くするものです。

試験をパスして進学をし、社会に入ってゆく。そのために勉強して暗記することも大切でしょうけれど、人が豊かに生きてゆくのに必要なのは、実はすぐに役に立つようなものではなく、自分自身でも気づかないうちに底の方に溜まった何かなのではないかと私は信じています。

そして、その何かっていうのを作るのが文化である、と。

本書では作中人物がこのようなことを言う一節があって、世の中の本や映画、音楽に戸惑っていた時期に読んで助けられたことを覚えています。

心を耕して人を想うことが学問の本髄と確信した作品です。

ご自身の学ぶもの、ひいては今後の人生の方向に戸惑ってしまうことが多い時期と思いますので、ぜひ。

あと補足ですが、本作と『パンドラの匣』という作品が一緒に収録されたものが新潮文庫から出ています。

『パンドラの匣』も素晴らしい作品ですが、『正義と微笑』は何より学生時期に読むと響きやすい一編と思うので、こちらから読むとよいと思います。

あんず文庫

営業日(2023年1月現在):月・金・土・日 14:00~21:00

HP:https://anzubunko.stores.jp/

Twitter:@anzubunko

Instagram:@anzu_bunko