文化の発信地であり、まちと不可分のもののように思えた書店は、ここ数年でその多くが姿を消した。もしかしたら近い将来、我々が住むまちから「本屋さん」は失われてしまうかもしれない。

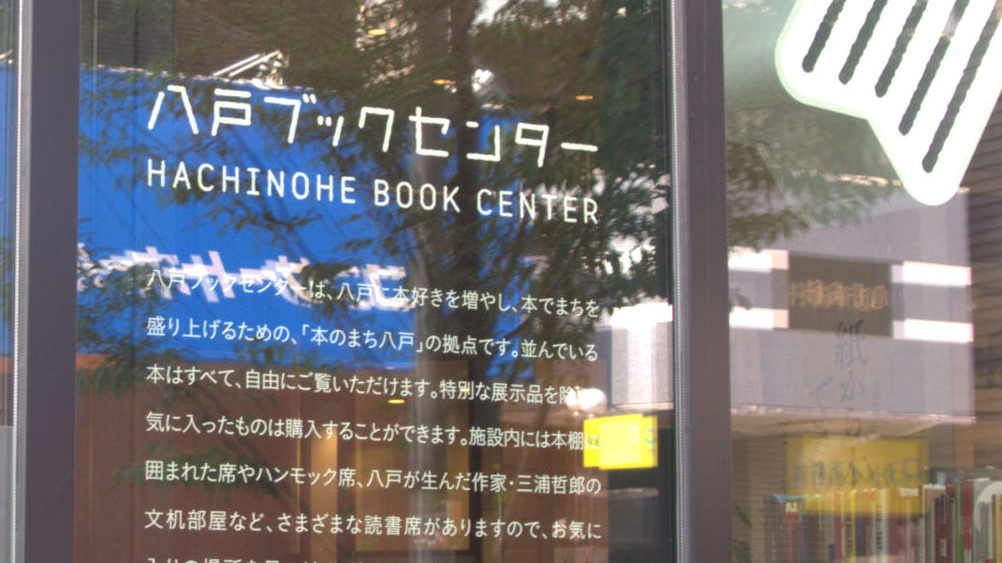

青森県八戸市は、政策公約として掲げる「本のまち八戸」(註1)を目指すなかで全国的にも珍しい市営の書店、「八戸ブックセンター」を開設した。所長を務める音喜多信嗣さんは、「本を使ってまちづくりの力になりたい」と語る。

さまざまな変化が待っている未来で、まちの本屋はどうあるべきなのだろうか。八戸ブックセンターの在りかたから、その可能性を探る。

市が運営するまちの本屋

—— 八戸ブックセンターとはどのような施設なのでしょうか。

この施設は、行政の運営する本屋という立場から、前例のない取り組みをしています。

八戸市ではいろいろな方法でまちづくりをしているのですが、その一つに、本というコンテンツを使えないかという八戸市長の考えを基にした「本のまち八戸」というプロジェクトがあるんです。

八戸ブックセンターはその拠点として位置づけられていて、本を好きになってもらえるきっかけとなるような場所となることに加え、さまざまな企画を通じて、まち全体が本に親しめる環境づくりを目指しています。

—— 八戸ブックセンターには普通の書店ではあまり多くは置かれないような文学・芸術・科学などに関する本がテーマごとにたくさん置かれていますよね。

ここには、質はいいけれども売れ筋ではないために民間の書店では置きにくい本を中心に集めています。

民間の書店は、商売である以上売れる本を置かざるを得ません。

そうなると漫画や雑誌が中心になることは避けられず、それ以外の良質な本は日の目を見なくなり、読書本来の楽しさが薄れて本を読む人もまちの本屋もどんどん少なくなっていってしまうかもしれません。

そういう悪循環に対して、まずはそれをどうにかしたいと考えました。

世の中にはいい本がたくさんあるのに、それに出会うための場所が地方には少なくなってきています。

市全体、そして市民の文化力向上のためにはこのような行政が運営する書店も必要なのだと思います。

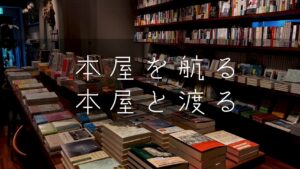

—— 八戸ブックセンターは市営の施設ではありますが、内装など店全体に民間のものに近い雰囲気があり、他の公共施設とは一線を画したような場所であるように感じられました。

私が言うのも変ですが、行政の人間だけですべて事業を進めて中途半端に終わってしまうようなことってありますよね。

でもそれは避けたかったので、計画の時点からブックコーディネーターという本屋作りのプロのかたを招いたり、店内の雰囲気づくりからデザイナーのかたと一緒に考えたりしました。

公共施設と聞くと堅いイメージを持ってしまいがちですが、そう思ってほしくなかったんです。

役所が作った本屋だと知らないで来るお客さんも多いので、そのイメージを維持しつつ、落ち着いて本と向き合える雰囲気にしたいという思いは強いですね。

—— 民間の書店のような雰囲気を目指されているとのことですが、店内には椅子やハンモックが設置されていたり、本を試し読みしても傷がつかないように一つひとつの本に保護カバーがされていたり、普通の民間書店とは異なる点もありますよね。

そうですね。もちろん全ての本を販売してはいますが、まずは読んでいただいて、気に入った本があったら買ってくださいという考えです。

なので、気兼ねなく本を手にとってもらうために保護カバーをかけるようにしています。

また、読書用の部屋やハンモックなどの座る場所を多く設置することで、落ち着いて本を読めるような環境を作りました。

普通の書店だとなかなかここまでできないのですが、みなさんに本を読んでほしいという思いから、このようにしています。

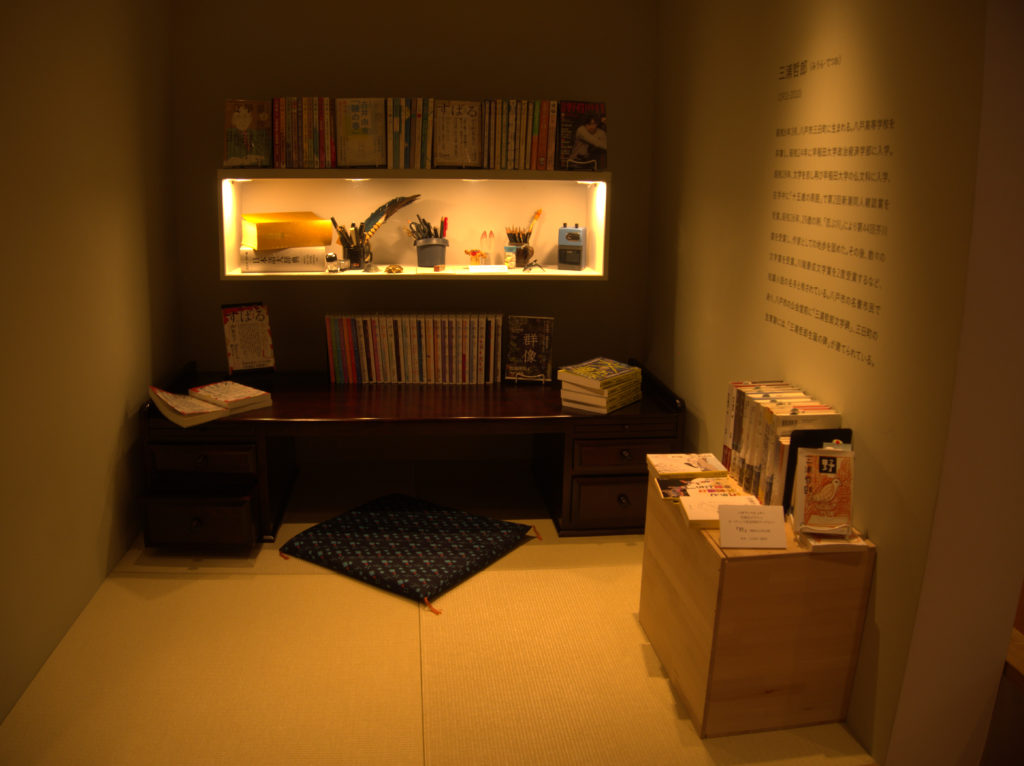

—— 本を読んでもらうような環境を整えるだけでなく、執筆活動を行うための「カンヅメブース」を設置するなど、「読む」以外にも本に親しんでもらう取り組みをしていることが印象的でした。

本を読む人を増やすことは目標のひとつですが、本には読むだけでなく、書く、つくるという関わりかたもあるので、八戸市を「本のまち八戸」にするためにはそれらを全て楽しめる環境を提供したいと考えました。

そういった考えのなかで、本を書きたいと思っている人をサポートするためにこのカンヅメブースを設けました。

利用したい人には市民作家登録をしていただいており、いまでは200人を越える登録者がいます。

本を書きたいという人以外にも、自分史を書きたい、新聞のコラムを書きたいという人もいます。

使ってくれるかたがたの年代は本当にまちまちです。

高校生の女の子がSF小説を書きたいと言って使ってくれたこともありました。

一番小さい子だと、小学校に入る前の子がお母さんと一緒に絵本を描きたいということで使ってくれました。

そういう子どもが来てくれるのはすごく嬉しいですね。

「本のまち八戸」の実現を目指して

—— 八戸ブックセンターの開設に対して、市内の書店の反応はいかがでしたか。

計画段階で市内の書店に意見を聞きましたが、反対意見はなく、むしろ一緒に何かやりたい、協力したいと言ってくださるかたもいました。

最終的に八戸ブックセンターを開設できたのも、そのおかげがあると思っています。

いまは市内の書店が一丸となって「本のまち八戸」を実現するために協力しています。

具体的には、県外の特徴ある書店のかたをゲストに招いて情報交換の場を設けたり、市内の書店と一緒にイベントを実施するなど、これまで民間同士でできなかったことも公共施設である私たちがうまく間に入ることにより、連携の形ができつつあると感じています。

また、私たちが出版社や新聞社からの新しい情報をキャッチしたらすぐ市内の書店に流したりもしています。

お客さんは情報を入手するのがとても早いので、地元の新聞に本の記事が掲載されるとすぐ買いに来るんですよ。

そういったときにすぐ対応できるように、市内の書店で情報を共有できるような協力体制を取るようにしています。

行政でないとできないこと、行政だからこそできることがあると思うので、そういったことを積極的に行なって民間の書店さんと一緒になってまちを盛り上げられればなと思っています。

—— 八戸ブックセンターはイベントやワークショップなどのさまざまな形で「本のまち八戸」の実現に貢献していますが、そういったまちの人との関わり合いのなかで意識していることはありますか。

それぞれのイベントによって子ども向けであったり、年配、大人向けであったりとターゲットを変えて、いろいろな世代のかたに楽しんでいただけるような企画事業を行うように気をつけていますね。

小・中学生に対しては、うちのスタッフが学校でお話やワークショップを行うこともあり、現在はそのような依頼を数多くいただくようになってきました。

八戸ブックセンターの認知が広がってきているのかな。

ただ、強制的に本を読ませるようなことはしたくないので、そうならないように気をつけています。

本を読めとか、読書感想文を書きなさいとか言われるなかで本が嫌いになっていく子もいると思うんです。

だからまずは自由に読んでほしい。

結果的に全部読まなくてもそれはそれでいいので、とにかくいろいろな本に数多く触れてほしいなと思います。

市内の小学生には「ブッククーポン」という市内の書店で利用できる2000円分の券を毎年渡しているのですが、それも今年でもう5年目です。

その活動も手伝って、お店に子どもが来てくれるようになりました。

多くの本に触れてもらうためには、地道な活動が必要なんだと思います。

—— まち全体に向けた取り組みとしてはどのようなものがありますか。

市民が時間を過ごすようなところに小さな本棚を用意して、そこに本を入れて置く「ブックサテライト」という事業を行っています。

街中どこにいっても本がある環境をつくりたいという思いでスタートしました。

その場所の雰囲気に合った本を選んで、病院や博物館、市内のカフェなどに設置しています。

市内のカフェにブックサテライトの話を持ちかけたところ、ぜひやりたいと言ってくださりました。

なかには自ら読み聞かせ会を開催しているところもあるようで、とても嬉しいです。

また年に一回、「本のまち八戸ブックフェス」というまち全体を本づくしの一日にしようと試みるイベントを行っています。

出版社や市内の書店にブースの出展をしていただいたり、一般のかたに本を持ち寄ってもらって一箱古本市を開催していただいたりしています。

ほかにもトークイベントや読み聞かせイベントの企画を行なっています。

八戸の人は何かをしようとするときにボランティアも含め参加してくれる人が多いんです。

土地柄なのかもしれませんね。

——「本のまち八戸」が実現してきている実感はありますか。

公約を掲げた当初は、拠点である八戸ブックセンターの存在すら知らないかたもたくさんいました。

しかし、学校へ直接行ってお話しするなど活動の機会が増えてきていることもあって、少しずつ「本のまち八戸」が浸透してきているように感じます。

いまでは常連さんもいらっしゃいますし、イベントに参加していただけるかたも増えてきました。

だけど、数年で「本のまち八戸」の目標をみなさんにすべて理解してもらって実現させるのは簡単なことではないと思っています。

文化の育成は長いスパンで考えていかなければならないので、10年20年先を見据えたまちづくりの一つとして進めていきたいなと思いますね。

—— これから「本のまち八戸」をどのように形にしていきたいですか

八戸市民のみなさんが本好きとなるような まちにしていきながら、まちの文化力を向上させることが目標です。

そうしていくうちに、八戸の人が本を書いてその本を八戸の人が読むという「本のまち八戸」としての循環ができればいいなと思っています。

そして徐々に本という文化を根付かせてまちを盛り上げ、まちおこしの一つとして形にしていきたいです。

まちと本屋の未来

—— この先も本屋がまちに存在し続けるにはどうしていくべきでしょうか。

それぞれの本屋がどのように個性を出すかを模索していくことが必要だと思います。面白い陳列をしたり、カフェを併設したりして集客に成功している事例は全国でいくつもあります。

数多くあるまちの本屋さんそれぞれが個性のある店に変えていくことができれば、まちにとっての本屋の魅力は高まるのではないでしょうか。

八戸市にある地元の本屋さんのなかにも、コミックが充実したお店や、店員さんが作るポップで有名になったお店とかすごく個性のあるお店は何店舗かあって。

そういうお店に注目が集まって多くのお客さんが訪れるように、私たちもバックアップをしてとにかくそれぞれの本屋の特徴を前面に出そうと頑張っています。

—— これから先、まちから本屋が消えてなくなることはないのでしょうか。

ないように祈りたいですね。

本が持つ豊かさと出会う場所である本屋は絶対に必要なところだと思っています。

そのためにも私たちのこのブックセンターという形態を新たな本屋の在りかたの一例として示せたらなと思います。

—— まちにとって、そしてまちの人にとって八戸ブックセンターは今後どのような存在になっていってほしいとお考えですか。

本を読みたいなとか、調べごとをしたいなと思ったとき、いままでまちには図書館か民間の書店に行くという選択肢しかありませんでしたが、もう一つの新たな選択肢としてうまくつかってほしいです。

また、この施設が位置している中心街が盛り上がることでまち全体に活気が戻ってきてほしいという思いもあります。

うちを目的に来たお客さんは、中心街で時間を過ごし、中心街をグルグル回って歩いているお客さんは、疲れたらうちで休憩していく。

そういう使われかたが地元に根付いてほしいということが大きな願いですね。

地方にある八戸市には人口減少という課題がありますが、それがいますぐ解決できるものだとは思っていません。

ただ、八戸市が魅力あるまちであれば、一回まちを出ても戻ろうという考えを持ってくれるんじゃないでしょうか。

そんなまちづくりの力になれるような施設になることを望んでいます。

(註1)小林眞八戸市長が公約として掲げた「第6次八戸市総合計画」のまちづくり戦略のうちのひとつ。市民が本に親しむことができるよう、八戸市の各関係機関が連携しながら、本でまちを盛り上げることを目的としている。