VOL.– category –

-

【コラム】拝啓、彼へ

第一印象は曖昧だけど、たいしてよかった覚えはない。 胡散臭い笑顔と矢継ぎ早に飛び出るわざとらしい褒め言葉。 正直あまり好きなタイプではないだろうと思った。 はじ... -

【インタビュー】冴えない夢から覚めて|シンガーソングライター 大比良瑞希

朝について語ることができるだろうか。既に使い古された表現で説明することはできても、それでは誰もが知っている朝をなぞることしかできない。自分の中にある朝を語るには、自分の目で見て、肌で感じたものを、自分の言葉で形にしなければならない。 今回お話をうかがったのはシンガーソングライターの大比良瑞希さんだ。日常と向き合い、曲作りに生かす彼女は、どんな朝を語るのだろうか。 -

【インタビュー】東京は朝の五時 |『KURASEEDS』ナビゲーター 山中タイキ、番組進行のパートナー 佐藤明美、番組プロデューサー 小松祐太

『KURASEEDS』は東京のラジオ局、J-WAVE 81.3FMで朝の5時から6時にかけて放送している番組だ。生放送で、リスナーの声を集めつつ進んでいく。ナビゲーターは山中タイキさん、そのパートナーはWebメディア『kufura』編集長の佐藤明美さん。ナビゲーターのお二人と番組プロデューサーの小松祐太さんからお話を伺った。 -

【コラム】『新明解朝辞典』

朝は時間を表す言葉の一つだ。時間は万人に共通して同じ速さで流れていくが、その存在を肉眼で捉え実際に触って確かめることはできない。私たちは朝という言葉があって初めて、曖昧ながらも一つの共通の認識を持って朝について語り合える。そこには言葉から生まれる朝がある。 本辞典では朝に関連する言葉に対し自由に思考を巡らせ、一つ一つの言葉を大いに楽しんでいる。言葉を楽しむ体験を通してあなたの朝もきっと少し豊かになる。どんな楽しみ方をするかはあなた次第だ。 -

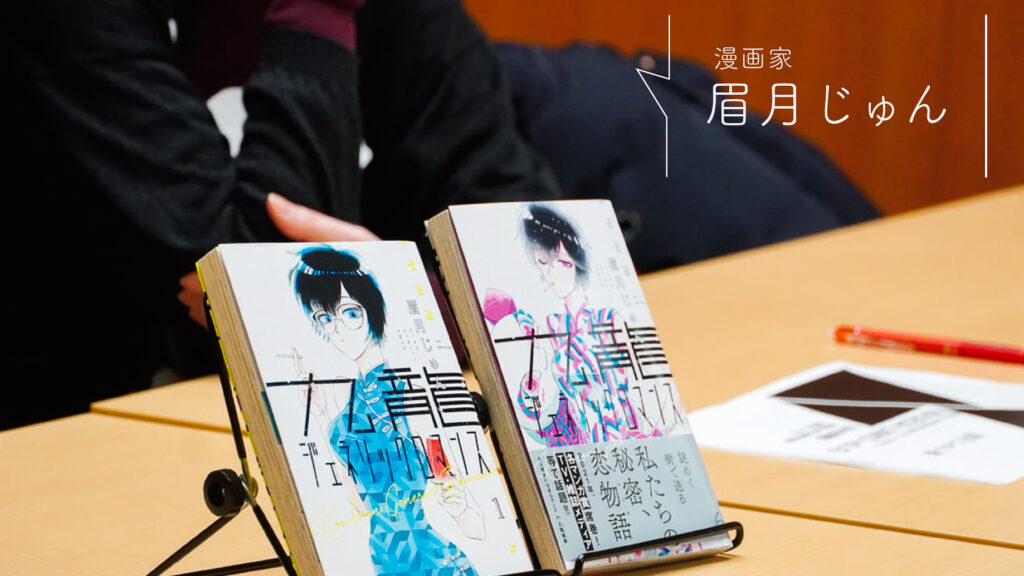

【インタビュー】日常を描く、日常を創る|漫画家 眉月じゅん

朝は毎日、誰にでも、訪れる。 だからこそ僕たちは朝を無頓着に過ごしてしまっている。 当たり前にあるものにも魅力はあるのか、あるとすればどのようにそれを享受するのか。そのヒントを得るため、『九龍ジェネリックロマンス』や『恋は雨上がりのように』といった作品の中で、日常を印象的に描いている眉月じゅん先生にお話を伺った。 -

【コラム】早朝 渋谷の片隅で

夜を謳歌する人々の熱が引いた少し後。また彼らが動き出し、街が賑わい始める少し前。どんなに栄えた繁華街でも束の間の静寂に包まれる時間帯が早朝だ。人混みによるカモフラージュがなくなって街が剥き出しになった時、そこには何が映し出されるのだろう。 -

【インタビュー】朝を通過する|東京新聞 新聞編集局整理部 越田普之

小学生の朝は早い。時間通りに登校するために早起きをし、早起きをするために早寝をする。我々はこの規則正しい生活リズムが一般的であると、幼い頃から刷り込まれてきた。それと同時に早起きを推奨され、朝に一日を始めることが理想的であると教えられてきた。 しかし、朝を「一般的」かつ「理想的」に迎えることのない人々もいる。 彼らが迎える朝とは、彼らが心に抱く朝とはなんだろうか。 今回は東京新聞編集局整理部で夜勤をされている越田普之さんにお話を伺った。 -

【インタビュー】「対話」する音楽のあいだで|日本音楽制作者連盟理事長 野村達矢

CDはサブスクに取って代わられ、ライブイベントはコロナ禍によって再考を余儀なくされた。アーティストとリスナーを繋いできたものが、今大きな転換点を迎えている。それに伴って、リスナーがアーティストに向けるまなざしも、それに呼応するアーティストの表現活動も姿を変えていくだろう。移り変わる時代の中で、両者の「対話的」関係はいかなる展開を見せるのか。 音楽事務所の代表として、日本音楽制作者連盟の理事長として、これまでの日本の音楽シーンを最前線で見つめてきた野村達矢さんにお話を伺った。 -

【コラム】対話性の美術

われわれが美術作品を鑑賞するとき、その「鑑賞する」という言葉が「観る」という行為を指していることに違いはない。しかし、「観る」という鑑賞者の一方的な行為にとどまらず、作品と鑑賞者が「関係し合う」ことを求めている作品が存在する。そうした作品は、「作品が鑑賞者に視覚的な情報を与える」ことと「鑑賞者が作品に対してさまざまな思考を巡らし、何らかの形で関係を持つ」ことからなる相互作用の反復の中で昇華していくのである。芸術家たちは、これまでさまざまなアプローチで作品と鑑賞者の関係性に向き合い続けてきた。 -

【インタビュー】まちと対話と|国立本店「ほんとまち編集室」代表 加藤健介

少子高齢化、インフラ設備の老朽化、近隣関係の希薄化など、首都圏の自治体が現在抱えている課題は複雑かつ深刻である。そこで注目されているのが市民の力だ。各市区町村は市民参加型のワークショップを開催することで市民の声を引き出し、問題点の共有によって新たな課題解決のアイデアが生まれることを期待している。そして、そういった場で活躍するのがファシリテーターだ。ワークショップの進行を行い、市民同士、また市民と自治体職員の対話を促していく。 ファシリテーターとしての経験を活かし、市民の交流スペース「国立本店」を運営する加藤健介さんに、まちづくりの現場で必要とされている対話についてお話を伺った。 -

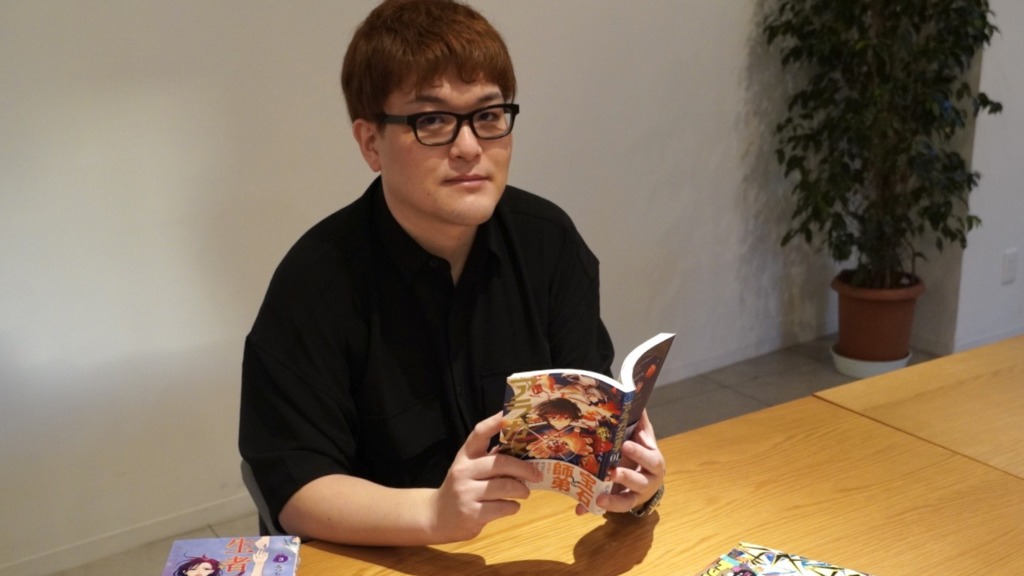

【インタビュー】作家×編集者=|少年ジャンプ 編集部 玉田純一

編集者は、作品づくりの相棒でありながら、第一の読者という立場からも作家と対話する。そして世の中の人々が面白いと感じられるような、それでいて作家自身が望む作品づくりを目指していく。そうした二つの視点から対話する編集者に着目することで、創作活動の過程の対話の重要さを見ることができるのではないだろうか。 そこで10月より絶賛放送中のTVアニメ『大正オトメ御伽話』の原作など数々のヒット作を担当し、世に送り出してきた「少年ジャンプ+」編集部の玉田純一さんにお話を聞いた。 -

【インタビュー】早稲田リンクス × 繊維研究会 対談|繊維研究会

活動の個性 堀 繊維研究会の特徴は、ファッションショーを開催するにあたって、個々人がばらばらに制作を発表するのではなく、あくまで繊維研究会という一つの団体とし...