どんなキャラクターを生み出し、どんな世界で動かすのか。どのようにしてその物語を魅力的にしていくのか。作家が物語の原石を掘り出し、それを編集者とともに磨きあげ、一つの作品として輝かせるまでの過程には、両者の一対一の親密な対話が欠かせない。

このとき編集者は、作品づくりの相棒でありながら、第一の読者という立場からも作家と対話する。そして世の中の人々が面白いと感じられるような、それでいて作家自身が望む作品づくりを目指していく。そうした二つの視点から対話する編集者に着目することで、創作活動の過程の対話の重要さを見ることができるのではないだろうか。

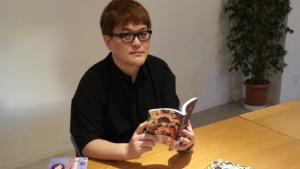

そこで10月より絶賛放送中のTVアニメ『大正オトメ御伽話』の原作など数々のヒット作を担当し、世に送り出してきた「少年ジャンプ+」(註1)編集部の玉田純一さんにお話を聞いた。

玉田純一:1985年生まれ。2009年、株式会社・集英社に入社。「少年ジャンプ」「ジャンプSQ.」を経て、現在は「少年ジャンプ+」編集部に所属し、数多くの連載作品を担当。主な立ち上げ作に2016年TVアニメ化された『双星の陰陽師』、2021年10月よりTVアニメが放送中の『大正処女御伽話』、『“姫様”拷問の時間です』『ミタマセキュ霊ティ』『生者の行進』シリーズなど。現在、「少年ジャンプ+」にて『生者の行進Revenge』『アラガネの子』『大正処女御伽話-厭世家ノ食卓-』『SSSS.GRIDMAN』『とげとげ』『その淑女は偶像となる』『神食の料理人』を担当。

編集者という仕事

ーー編集者になったきっかけを教えてください。

初めは自分きっかけじゃなかったんです。

マンガはもともと好きでずっと読んでいましたが、ジャンプやマガジン、サンデーといった雑誌を出している会社があるという感覚があまりなくて。

編集者はもっと特別な”ハンター試験”みたいなことをしているようなイメージがありました。

就活について考えはじめたとき、友達が出版社を受けると言いだして、それを聞いて初めて編集者と就活が結びついたんです。

そこで、とりあえず出版社を受けてみようと思いました。

ーー編集者として、苦労もたくさんあると思いますが、逆にやっていて良かったなと思うのはどのようなときでしょうか。

面白いネームが上がってきたときがやっぱり一番嬉しいです。

これから世に出たときにどんな反響があるのか楽しみな作品を、一番最初に見られるのは編集者の特権ですよね。

あと、作家さんの成長していく姿を見られるのもすごく嬉しいです。

読者の方も作家さんを新人の頃から追っているときは、「化けたな」というように変化を楽しんでいると思うんです。

それを間近で見られるのは嬉しいです。

ーー上がってきた原稿やネームを読むときは、編集者と読者どちらの視点で読まれますか。

一度目は読者として、二度目は編集者として読むようにしています。

二度読みするような感じです。

でも編集者としての視点に寄ってくると、一度目に読んでいるときからいろいろ浮かんじゃうんですよ、「ここ直したほうがいいな」とか。それは邪魔ですね(笑)

あえて音楽を大音量で流してみたり、深呼吸してみたりします。

普通の読者になるにはどうすればいいんだろうといつも考えていますね。

可能性を探って

ーー作家さんとのコミュニケーションにおいてどのようなことを意識されていますか。

まずは話してくれるための関係性をつくらなきゃいけないので、 聞く側に回ることを意識しています。

こういう時代だからやっぱりみんな自分の話をしたいんですよね。

だからたくさん話を聞いてくれる人のことはみんな好きになると思うんです。

例えば1時間打ち合わせがあったら30分ぐらいは雑談をしますね。

そのときに僕はまず、その作家さんの好き嫌いなどをたくさん聞いて、人となりを知るようにしています。

具体的には、最近観て好きだったものや小さい頃に嫌だったことなどですね。

その人のまだ知らない一面を見るためにおどけてみたり、ちょっと踏み込んだことをしゃべってみたり。

ほかにも「やっぱりこの作品は面白いよね」というように共通点が見つかれば、それをきっかけにいろいろな話をしてみますね。

できるだけ共通言語を増やして、お互いを理解することを意識しています。

ーーそういったところから、作家さんの魅力を最大限に引き出すことを心がけているのですね。

そうですね。結局、作家さんに一番寄り添えるようにしたいという気持ちだけはずっと変わらない気がします。

作家さんにもいろいろなタイプの方がいますし、相性の問題もあるので、うまくいかないことがやっぱりあります。

それでも、その作家さんと面白いものをつくるために頑張ろうと思っているので、編集者側ができるサポートは何でもするようにしています。

例えば、連載が近い作家さんには、必要な資料や欲しいと言う本を提供します。

ときには、画材や、特殊なものだとモデルガンなどを買ってあげることもあるんです。

そういうことに関して、集英社は手厚くサポートしています。

ーー作家さんにダメ出しをするときは、どのように伝えているのでしょうか。

基本的には、「こうしたほうが良くなるのでは」というような、提案の形をとるようにしています。

このままだと難しいと思ったときは、厳しめに言わなきゃいけないなという瞬間もあります。でもそれだけで終わらせるのではなくて、そのあとに「変わりたい、成長したい」と思ってもらえるような前向きな言葉を伝えるようにしています。

みんないいものをつくりたいのは変わりませんからね。

ただ、作家さんにはいろいろなタイプの人がいるので、相手によって言い方は変えるようにしています。

自己肯定感がすごく高い人もいれば、実力はあるのに自己肯定感が低い人もいて。

補色の関係のように、例えばものすごく明るくて読者を置いて走りすぎちゃう人に対しては、こちらからブレーキをかけたり、逆にものすごくネガティブで落ち込みがちな人に対しては、モチベーションが上がるようにポジティブな言葉をかけたりするようにしています。

ーー作家さんと意見が対立した場合はどうされますか。

作家さんが描きたくないことは描かせたくないので、わかってもらえないときは、最終的にこちらが折れます。

あくまで作家さんの著作物ですから、そこの線引きはしてしまっています。

でも、『週刊少年ジャンプ』の連載だったら、アンケートという形で明確に反応が返ってくるし、連載継続もかかっているので、なかなか折れづらいかもしれません。

ーーでは作家さんが描きたいと思っているものと、実際に描けるものが異なるときはどう対応されているのでしょうか。

描けるものの中から描きたいものを探す作業をします。

「描きたいものの中から描けるものを探す」作業と「描けるものの中から描きたいものを探す」作業というのは、微妙にニュアンスが違うんです。

もちろん、作家さんに実際描きたいものは何か聞くこともあります。

でも、ジャンルに対して作家さんの実力が伴っていないときや、雑誌の中で目立つことができなそうなとき、その作家さんに向いていないと感じるときなどはうまくいかないことが多いですね。

ただ、付き合いが浅いうちはその作家さんの描けるものがよくわからないので、そんなに簡単にはいきません。

ボツになったり、読切が掲載されたりするのを何度も繰り返していくうちに、少しずつその作家さんに本当に向いているものがわかってくるという感じです。

寄り添うこと、ささえること

ーー玉田さんは「担当する作家さんによって、引き算と足し算のどちらの手伝いをするかを意識している」とTwitterで発言されていましたが、具体的にどのようなことをされているのでしょうか。

8割ぐらいの作家さんは、やりたいことが多くて整理ができていない状態のネームを上げるタイプなんです。

真面目な方ほど「今の話のままではもの足りないだろうから」と、どんどんネタを入れていってしまいます。

なのでその中から一番面白そうなものだけを拾って、残りは全部カットするという引き算の作業がかなり多いです。

あとは方向性が定まっていないときに、こういうのを描いてみたらといった提案をすることがあります。

「この映画が良かったから観てみてよ、これを君がマンガにしたものを見てみたいな」という。

映画の組み合わせを選んで、「これとこれを観て、そこから君なりのものをつくってみて」ということもありますね。

ごくたまに、整理されていて読みやすいけれど、ちょっとパンチが足りないタイプの作家さんもいます。

そういう方には、「もうちょっとこうしたらいいんじゃないか」と足し算の作業をすることもあります。

でもやっぱり一番多いのは引き算、ネタを絞って話を整えるという作業ですね。

ーー新人の作家さんとベテランの作家さんに対してでは、アドバイスする内容も違うのでしょうか。

ベテランさんになってくると「このカメラワークだと見づらいかもしれない」というような基礎的な技術に関する指摘は無くなっていきますね。

物語の大まかな構成やキャラクターをどう魅力的にするかといった、作品の本質に関わる話しかしなくなっていきます。新人さんには、そういった指摘だけでなく、「一枚のページにこんなにコマを入れちゃダメだよ」というようなネームを描くための根本的なアドバイスからスタートします。

1年、2年……と時間をかけて、そうした技術を身につけていきます。

ですが、新人さんもベテランさんも、皆さん苦悩するというのは共通しています。

やっぱり面白いものをつくるのはすごく大変ですからね。

それでも、その苦しい経験がまた面白い作品を生んだりするから不思議な商売というか。

ーーそういったときのフォローでは何を心がけているのでしょうか。

作家さんのタイプによってフォローの仕方は異なりますが、できるだけ作家さんに寄り添ってお話を聞くというのは変わらないですね。

自分の中に抱え込み過ぎて、連絡がとれなくなってしまうタイプの人は特に心配です。

なので、日頃から気軽に相談してもらえるような関係性を築きたいと思っています。本当に連絡がとれない場合は作家さんに直接会いに行くときもあります。

電報を出したこともありますよ(笑)

どうしても連絡がとれず心配で、LINEのようなSNSもなかった頃だったので、もう電報を送るしかなかったんです。

そういうことも何回かありました。

ーー担当が変わることもあると思います。その際はどのようなことを考えていますか。

作品によりけりですね。

作家さんと担当編集者が慣れすぎてしまって、もう新しい展開がつくれないなと感じることもあるので、そういうときは変わったほうがいいなと思います。

でも寂しいことが多いですね。あとは、二代目が自分より相当優秀な編集者じゃないと、作品の質が落ちてしまうのではないかという不安もやっぱりあります。

初代の編集者は、担当が変わるまでにその作品と作家さんを育てておく必要があると思います。

育ちきっていれば、次の編集者に何をやってほしいかを作家さんが明確に言えるようになっていて、編集者をうまく使えるので。そこまで来ていると作家さんは超一人前ですよね。

ーーやはり引き継ぎも重要になってくるのでしょうか。

そうですね。引き継ぎのときは、次の編集者がより円滑なコミュニケーションをとれるように、作家さんの特徴を細かく伝えるようにしています。

こういうケアをしてほしいとか、苦手な食べ物、アレルギー、場合によってはご家族の構成の話とかもします。

でもマンガの内容に関しては、あまり初代が口を出し続けるのも良くなくて、「この瞬間から君の担当するマンガです」というふうに任せたほうが、結果的に面白い作品になることも多いんです。

ウチには二代目でも頑張る、という人が集まっていると思います。

作家×編集者=心に残るマンガ

ーー面白い作品をつくるなかで一番大事にしていることはなんですか。

感情移入です。

感情を描けてさえいれば、粗削りでもほかは後々どうにかなると思います。

キャラを立てて、ちゃんとそのキャラクターに感情移入させられれば、どんな設定やアイデアでも読者に伝わるとも思うので。

反対にキャラを立てるのが下手な人、感情を描くことが苦手な人は何か壮大なことを言いたくなってしまうんです。

そのため、主語が大きくなってしまい、結果的に言いたいことがうまく伝わらない気がします。

あくまで身近なキャラクター個人の気持ちに焦点を当てた物語にすることで、たとえ難しいテーマでも読者に伝わりやすくなると思うんです。

「興味を引く」ことも同じくらい大事ですが、感情移入ができないとどんなマンガもつまらないかも、くらいには思っています。

ーー今はSNSの普及もあり、4ページマンガ(註2)など、個人でも作品を自由に発表することができる時代だと思います。そうした時代において、編集者はどのような存在であるべきだと思いますか。

4ページマンガは読む人に少しでも興味を持ってもらいさえすれば、必ずしも感情移入できなくても、短いので最後まで読んでもらえると思います。

でも50ページのマンガを脱落せずに読んでもらおうとすると、その作品に入りこめるような魅力がキャラクターに必要となってきます。

そのうえでただ感情移入できるだけじゃなくて、たくさんの人の心に一生残るような作品にしようとすると、一人きりでつくるのはとても難しいのではないかな、と。

頑張れば一作品はできるかもしれないですが、それを毎週・毎月ずっととなると相当大変なのではないかなと思いますね。

だから、編集者という名前はもしかしたら変わっていくかもしれませんが、サポートする人が作家さんにとって必要なくなる未来はあまり見えません。

楽観的かもしれないですが、やっぱり編集者も見えないところでいろいろやっているので。

個人で作品を発表している人でも、特にそれでうまくいっている人は、家族や友人など、身近にいいアドバイスをしてくれる人がいるのではないかと思います。

客観的な意見を全く必要としないで自分一人で面白く描ける作家さんは超天才で、なかなかできないと思うんです。

ーー作品をつくるなかで、編集者としてはどれぐらい貢献していると感じていますか。

10%とか5%…?うーん、わからないですね。でもほとんど全部先生の力です。

ただ、作家さんと編集者が作品をつくる「対話」の過程は、いわゆる足し算ではなく掛け算かなという気がしていて。

もし掛け算によって面白さを100倍にできているのであれば、その編集者の貢献度はものすごく高いと思います。

でもまずはマイナスにしないように頑張っていますね。

ーー読者にとって、玉田さんがつくるマンガはどのような存在であってほしいですか。

マンガには単なる退屈しのぎとしてだけではなく、コミュニケーションのきっかけとしての可能性もありますよね。

だからちょっと漠然としているのですが、マンガという共通の話題を通して、みんなが少しでも寂しくなくなればいいなと思っています。

あと、これは僕自身の甘い理想なのですが、少しでも世の中が平和になったり、優しくなるようなマンガを世に出せることが一番いいなと思っています。

そのマンガがあるから戦争をやめよう、とまでいうと大げさですが、その続きを読みたいからもう少し頑張って生きよう、と誰かに思ってもらえるものを、作家さんと「対話」しながら、一つでも多く世に送り出していきたいです。

例えば、会社や学校に行くのが嫌だなと感じている人が、行きの電車の時間に少しでも楽しくなれるような。

読む人が優しい自己逃避をできる、2、3分で読める娯楽として多くの人にマンガを読んでもらえたらそれが一番ですね。

(註1):2014年より集英社が配信する、『週刊少年ジャンプ』によるアプリ漫画雑誌。1800万DL突破。

(註2):一度の投稿で最大4枚の画像を添付できるというTwitterの機能を利用した、4ページで構成されたマンガ。