自分らしく行動できていると自信を持って答えられる人が一体どれだけいるだろうか。 他人の視線や常識というものは往々にして我々がありのままに振る舞うことを邪魔する。 近年はインターネット上の不特定多数の視線がいっそうその流れを加速させている。

日常を離れて本の世界に入り込むと、作家が綴った言葉が自分の内面に秘めた感情を肯定してくれることがある。また、本を読んでさまざまな考え方を取り込むことは、自分の感性は他の誰も持ちえないかけがえのないものだと再確認するきっかけにもなる。

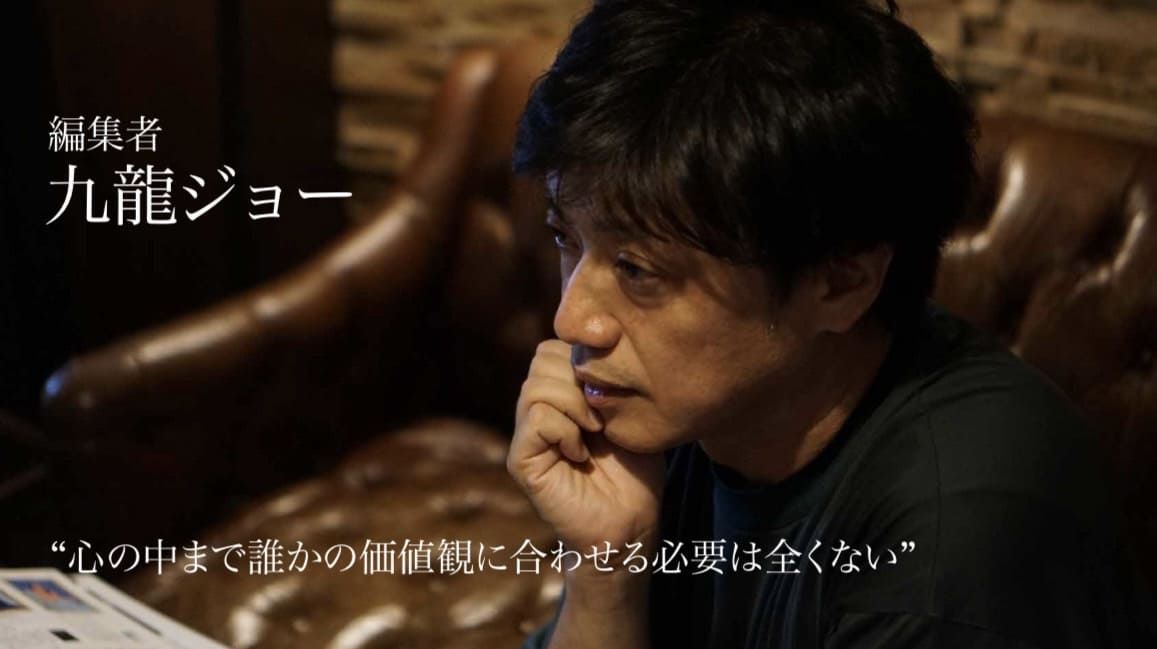

読書の価値や自分らしく生きるためのすすめについて、編集者として作家と読者をつなぐ役目を果たす九龍ジョーさんに話を伺った。

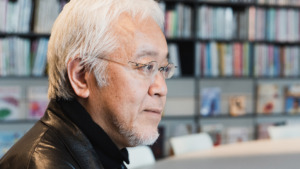

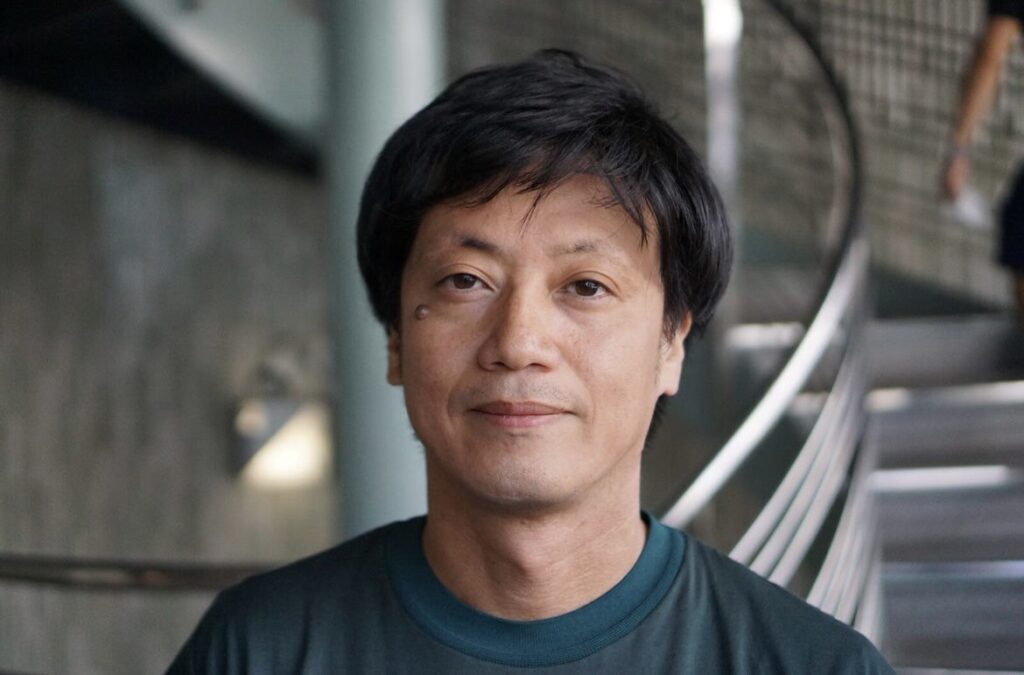

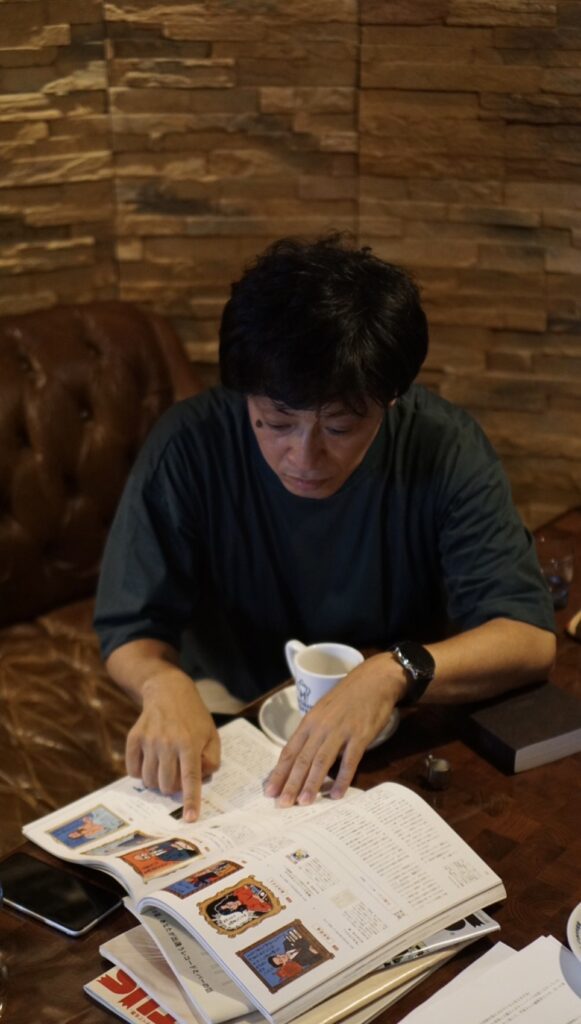

九龍ジョー

TV番組制作会社、築地場内市場などを経て、出版界へ。編集者として数多くの作品を担当。また、自身もライターとして伝統芸能やポップカルチャーについての執筆を手掛ける。その他、テレビやラジオ番組への出演、YouTubeチャンネルの監修、ポッドキャスト配信なども行っている。

―編集者の仕事をされていますが、もともと本を読むことは好きだったのですか。

小学生の頃から本は読んでいましたね。子供向けのものから時代小説まで本当にいろんな本を読んでいました。本屋にいるのが好きだったんです。

本だけじゃなくて雑誌も自分が知らない世界を見せてくれて面白いです。エッジが効いたことをやっている雑誌は特に。僕が2014年くらいに『文學界』(註1)で連載を始めた頃に、小説家や批評家以外の人間が文芸誌にどんどん原稿を書くようになったんです。そのことで当時の編集長が「文学を何だと思っているんだ」みたいな批判を受けることもあったんですが、思えば、先を行っていたんですね。いろんな人がいろんな切り口で書いたものが載ることで、文芸誌がいまという時代を捉えられるようになった。最近は、どの文芸誌もそういう方向性になっているし、そのことで、文芸シーンも盛り上がりを見せています。

―編集の仕事をやってみたいと思ったきっかけはなんですか。

子供の頃は、作家が文章を書けばそれがそのまま本になると思っていて、編集者が何をしているのかは分からなかったんです。それが編集者という人がいて、その人が作家に原稿を依頼して書かせているんだということがだんだんわかってきました。野球で言えば、打席に立っている選手に注目して見ていたのが、監督の存在意義が分かってくるといいますか。そうか、編集者が監督のように選手である作家を俯瞰して見て、戦略を立てているんだと。そういうことが分かってからは、編集者という職業にすごく興味を持つようになりました。

―編集者の仕事を始める以前に、その仕事につながることは何かしていたのですか。

出版の世界に入る前から、いろんなことにずっと興味を持っていて、ウェブのブログに誰に頼まれるわけでもなく、音楽や映画、演劇のレビューなどを書いていました。知らない人が感想をくれたりして、とてもうれしかった。それが筋トレになっていたんでしょうね。いざ出版社に入って、本や雑誌を作れと言われたときも、全く勝手がわからないわけではなくて、とりあえず真似事でもなんでも書けたんです。そこから修行が始まるわけですけど、趣味の範囲で、興味関心を持って自分が何かものを書いたり、本を読んだりしてきたことの延長線上に編集者があったという感じです。

―何が本を制作する上での原動力となっているのですか。

やはりいろんなことに好奇心を持つことが原動力となっている気がします。気になった分野や人物について徹底的に調べたり、実際にコンタクトを取って会いにいく行動力を持つことは編集者にとって必要な要素だと思います。

以前所属していた太田出版(註2)という会社は作りたいものを作らせてくれたので、自分の関心がまず第一でした。最初に作ったのは雨宮処凛(註3)さんという方が、非正規雇用の労働現場で貧困にあえいでいる若者をテーマにした本です。当時はまだ、非正規雇用という言葉も知られていなくて、正社員になれない若者が生活に窮する状況というのもほとんど社会問題化されていませんでした。でも、僕自身、二十代前半はほとんどフリーターやニートを行き来するような感じで、周りにもフリーターや派遣社員として生活する人が多くいて、今は良くてもこの先、四十代、五十代になったらどうなっていくんだろうということを自分の中で身近な問題として感じていました。その後、若者の貧困問題が国会で取り上げられて一気に社会問題化されたときに、その本が一番実情がわかるということで注目を浴びて、本がとても売れたんです。その時に、自分が本当に身近に感じている問題意識を同じように感じている人は自分だけではないはずだから、自分の関心があることを本にすればいいんだなと思ったんです。その後、そういう気持ちで作って誰にも共感されないままになってしまった本もあるんですが、自分にとってはどれも思い入れがあります。

自分が一緒にものづくりをしたいと思える人といま実際に仕事ができているのもこうして興味関心を追求してきたからこそだと思います。

―小説『人間』(註4)の編集を担当していましたが、作者の又吉直樹さんにも九龍さんから声をかけたのですか。

又吉さんは小説を書き始める前からの友人だったんです。ただ、知り合いであるがゆえに、芥川賞を獲ったあとに何かを頼むことはできなくて。そしたらあるとき、酔っ払っていたんですけど、彼のほうから、「僕は小説、書けるんですよ」って言ってくれて。そんなことももちろん知ってますけど、僕が毎日新聞にいるときだったので、「じゃあ、新聞連載してくれる?」と聞いたら、「やります」と。そもそもその日、飲んだのも偶然だったので、運命というか、タイミングだったんですね。

―九龍さんがいろいろな媒体でおっしゃっていたことと、編集を担当された本の中で作家が書いていることで重なる部分が所々で伺えたような気がしたのですが。

そうかもしれないですね。自分と作家のどっちが言った話なのかが分からないことは結構あるんですよね。原稿を読んでいてあれは僕が言った話じゃないかって思うときがあります。逆に僕が作家が書いてることを喋っているときもある。そんなふうに割と溶け合っちゃっている感じですね。

―編集者と作家は互いに影響を及ぼし合っているのですね。

そうですね。そういう人たちに巡り合えたのは嬉しいですよね。ただ書いてください、書きましたっていう関係ではなくて、密なコミュニケーションの中で一緒に作品を作り上げていくことができるのはすごく幸せなことだと思います。自分より年上の大作家の方から勉強させてもらうこともたくさんありますし、同世代とか自分より下の世代の人と一緒に本を作ることも楽しい。なんて幸せな仕事なんだろうと思います。

―編集者の仕事は、本を通して多くの人と関われるところがとても面白いですね。

そうそう。周りにいる若い人はみんないろんな可能性を持っているから、誰がどうなるかは分からないし、今からおもしろいと思ってる人は、きっと十年後もさらにそのおもしろさに磨きがかかったりすることはよくありますからね。いまの時点でその人が有名か無名かに関係なく、おもしろい人がいたらその人について書くのもいいと思います。まだ世の中には出ていなくても、すでに脚光を浴びている人と同じように才能を持っている人もたくさんいるんです。

―本や雑誌の制作以外にも幅広く仕事をするようになったのはなぜですか。

昔は、自分が作れるものが本や雑誌くらいでしたが、今は神田伯山さん(註5)のYouTubeチャンネルを手伝ったり、映画のプロデュースをしたり、いろんな可能性があって。僕はそんなに出版の枠にこだわりがないんです。自分のキャリアも、新卒で出版社に入ったわけではないので、職人的に本を作るというタイプじゃないという自覚があります。テレビ番組の制作に関わったり、ラジオやポッドキャストでしゃべったり、引き出しがたくさんあると自分自身やっていてすごくおもしろいです。

―作家の創作を促すために、その時の流行を取り入れるなど日常生活から何か意識して行っていることはありますか。

何か自分にインプットをするというよりは、その場の全員がワクワクしながらいいものを作ることができる環境づくりをすることが大事だと思っています。例えば撮影担当のカメラマンに、撮ってくれた写真について一言ポジティブな感想を伝えるだけでも頑張ろうってなってもらえるし。注文があるときでも、「もう最高だけど、ちょっとこうしたらどう?」とか言い方を工夫することが大事だと思います。いいものを作る仲間として、常にリスペクトを持ってやっていますね。

―具体的には、どのように作家が創作に打ち込みやすい環境をつくっているのですか。

作家が創作の途中で立ち止まっているようだったら、過去にある事例を探して紹介したり、何か別のやり方を提案してみたりします。ただ、その作家にとって何が刺激になるかは分からないので、結果的に自分の提案したことが使われなくても、とにかく編集者はいろいろ投げかけてくれる存在だと思われればいいと考えています。

僕の場合は、自分から作家にいろいろと投げかけることが多いですが、じっくり静かに見守りながら相手の言葉をちゃんと引き出してあげるのも一つのやり方だと思います。この人としゃべっているといっぱいアイデアが出てくるな、みたいな。編集者も無理なく、自分らしく、良いものづくりの空気感を心がけて作家と向き合えばいいと思います。

―編集者は、作家の個性が表れる作品にどこまで介入していっていいのでしょうか。

太田出版の創業社長だった方に「編集者は会社を騙すし、著者も騙す。ダブルスパイなんだ」と言われたことがあります。編集者が本を作るときには、会社からの要望があると同時に、著者にも曲げたくないこだわりがある。そこまで分かりやすく間に挟まれることはそんなにないんですが、会社にはAにしろと言われているのに、著者がBにしたいと言っているときに両方を上手く騙して、A’にしたり、全く別のCを提案したり。誰かが言ってることが絶対に正しいわけではないんです。 著者が言ってることが絶対だっていうタイプの編集者もいるけど、僕はあまりそうは思っていない。「ダブルスパイ」っていうのは、つまりはどこにも所属できないっていうことですけど、そこまでして何を守るのかといえば、僕は、「本に仕えろ」ということなんだと理解しました。良い本をつくればいいんだと。そして、最終的に本は読者のものだと思うんです。そこには未来の読者も含まれるし、自分も読者である。その上で、納得できる本を作りたいと思っています。

―本の内容に影響されて読者も行動や考え方を変えてみようと思っても、実際には行動に移さず終わってしまうことがあると思います。このように、本には読者に完全に影響を与えきれない限界があることについてどう考えますか。

やってみたいと思ったのならそれでもう十分だと思います。実際にはやらなくても、本を読んでいるそのときに少し心が動いたりすればそれで十分じゃないでしょうか。役に立つかもしれないし、役に立たないかもしれないけど、自分の知らない考え方が頭の中に刺激として残った。もうそれだけでいいと思います。

―せっかく読み始めても最後まで読み切らないまま積読の状態になってしまうことについてはどう考えますか。

無理に読む必要はないと思います。あるいはおもしろいと感じるページまで読み飛ばしてしまえばいいし。それができるのが本の魅力ですね。ほんとにおもしろかったら、おそらく最後まで読めてしまうし、最後まで読めない本は、今は最後まで読まなくてもいい本なんですよね。手元にあるだけでいい本もあるし、もしかしたら十年後に読むことになるかもしれないし、読まないまま孫とかに受け継がれるかもしれません。 本を読むことは義務ではないので、楽しく読むことが何より大事です。

―本の内容に共感して自分を肯定できた経験はありますか。

本を読んでいると昔の人も同じように悩んでいたり 、自分よりも壮絶な人生を歩んでいたりすることを知ることができます。自分では考えすぎなんじゃないかなと思うことでも、いろいろと本を読むと、もっと考えすぎの極地みたいな人がいっぱい出てくるじゃないですか。例えば太宰治とか。古今東西、あらゆる人たちが悩んでいることがわかると、自分の悩みが相対化されますよね。そしてそれは自分を許すことにもつながります。

古典作品を読むと、人間は今も昔も変わらないんだなということを感じておもしろいです。何千年も前に書かれた哲学書は今読んでもおもしろいし。本を読むと、過去・現在・未来という時の経過の中には、まだまだ自分が知らない世界に生きる人がたくさんいることに気付かされます。自分が思っているよりも世界は広いんだなという感じですね。

―九龍さんは『人間』の主人公の永山には共感できましたか。

永山には共感できますよ。若いときは自分は何者でもないというようなドロドロした苦しみがずっとあったから、永山はめちゃくちゃ自分だなと思っていました。今でもどこかで、なんだか全てが地に足ついてないと感じることはありますし。でも、もう今更どうにもならないから、折り合いをつけて生きていこうと思うようにしています。

とにかく若い人たちは何にでもなれる可能性があるけど、その可能性が実現するとはかぎらない。何にでもなれるということは、同時に何者でもないことでもありますよね。すごく不安定な自分に悩んだりするけど、それは四十歳を超えても解消されていなくて。最近は悩みを抱えたままでも、とりあえずその状況を楽しんでいこうと意識的にリラックスするようにしています。

―逆に本を読んでいてこの考え方はちょっと理解できないと感じることありますか。

もちろん全然自分と相容れない考え方の本はあります。でも、別に無理やり読まされるものではないから嫌だったら読まなくてもいいと思います。

―それでも自分とは相容れない考えを持つ人の本を読むことに何か意義は見出せないでしょうか。

そういう本を読むことがきっかけで、自分にはない発想が社会的背景によって必然的に生まれることがあることを発見できます。例えば、母親が子供を虐待死させたことがニュースになったら、世間はそんな母親のことを責めて、ただただ非難してしまいがちですよね。でも、その母親は、貧困で学校にも通えず、仕事もハードで、育児のことなんて誰も何も教えてくれないし、サポートもなかったという背景があったかもしれない。社会が、彼女をそうならざるを得ない状況に追い込んでしまった可能性もあるわけです。そういった想像力を持つことが大事だと思うんです。誰にでも共感すればいいわけではないですが、ただ、そこにどういう社会の構造があるのかを学ぶことに意義があります。

―自分には理解できないものを排除したくなるときもあると思いますが、自分と他者の違いを受け入れるにはどうしたらよいと思いますか。

誰でも自分と異質なものを漠然と怖いと感じることがあると思うんですよ。恐怖心をなくすためにはまず知ることが必要なんです。僕は学生時代、脳性まひの障害者のグループホームで介助のアルバイトをしていました。脳性まひの方は言語障害もあるので、何を言っているのかわからないんです。正直、はじめは怖いと思うこともありました。でもすぐに、友人付き合いになった。相手を知ることによって、一緒に社会に暮らす隣人の一人に過ぎないことに気付いたんです。知ることの力は大きいと思います。理解しようとせず、偏見で怖いと思っていたものの正体を知ると、いろんなことが見えてくる。一見、自分が異質だと思ってる人との差よりも、親しくしている友達との差の方がもしかしたら大きいかもしれない。

-常識や周りからの評価、視線に囚われて自分らしく行動できない人に本はどのように寄り添ってくれるでしょうか。

確かに、外から自分がどう見られてるか気になってうまく自分らしさを出せないこともありますよね。でも無理をして周りに合わせようとしなくても、世の中のどこかに気が合う人は必ずいます。その人と出会うまでは、本の中に友達を見つければいい。本を読むことが寂しさを紛らわせてくれると思います。

-周囲に同調して自分では思ってもないことを言ってしまうときもあると思いますが、それについてどう考えますか。

周りとうまくやっていく上では意見を合わせることが必要になるときもあると思います。合わせる方が楽なんだったら、その場では同調してしまってもいい。でも、自分の心の中まで誰かの価値観に合わせる必要は全くないと思います。世の中に正解があるわけではないので、みんなが褒めているものを自分はつまらないと感じてもそれでいいんです。

-人と考え方が違っても自分を否定するのではなく、自分らしい感性を大事にすればよいのですね。

そうですね。ただ、自分の考え方や感じ方も絶えず変化していきます。音楽にしても、昔はあんなに好きだった曲が、ある瞬間に急に色あせたりする。でもそれも悪いわけじゃなくて、また五年くらいしたら、懐かしく感じるようになることもある。そういう変化が面白いです。

人間の体は無意識のうちにいろいろな刺激を受け取っていて、自分が思ってる以上に自分というものは揺れ動くんです。意見が変わってしまうときがあって、「自分」なんか無いんじゃないかと思うけど、変わってしまう自分もおもしろがっていけばいいと思います。自分の感性はいつの間にか変化するものだけど、その時その時に自分が考えていることを大切にすべきではないでしょうか。とにかくストレスを抱え込まず、リラックスしてその時その時の状況を楽しめればいいですよね。

(註1)文藝春秋が発行する月刊文芸誌。小説や映画の批評、エッセイなどから構成される。

(註2)漫画やサブカルチャーがテーマの書籍を中心に発行する出版社。

(註3)作家、活動家。「生きづらさ」や格差、貧困問題をテーマとした作品を数多く執筆している。

(註4)お笑いタレントとしても活動する又吉直樹による小説。「何者かにならなくてはいけない」という焦りに駆られながら創作活動に打ち込む主人公「永山」と同じシェアハウスに住む若者たちのもつれ合い、そして彼らの二十年後の姿が描かれる。

(註5)日本講談協会および落語芸術協会に所属する講談師。