言葉にできない気持ちを抱えている人は多いのではないだろうか。それを言葉にして整理したい、何らかの形で表現したいという欲求を持つ人もいるだろう。短歌はそんな人々に合う一つの表現手法にならないか。

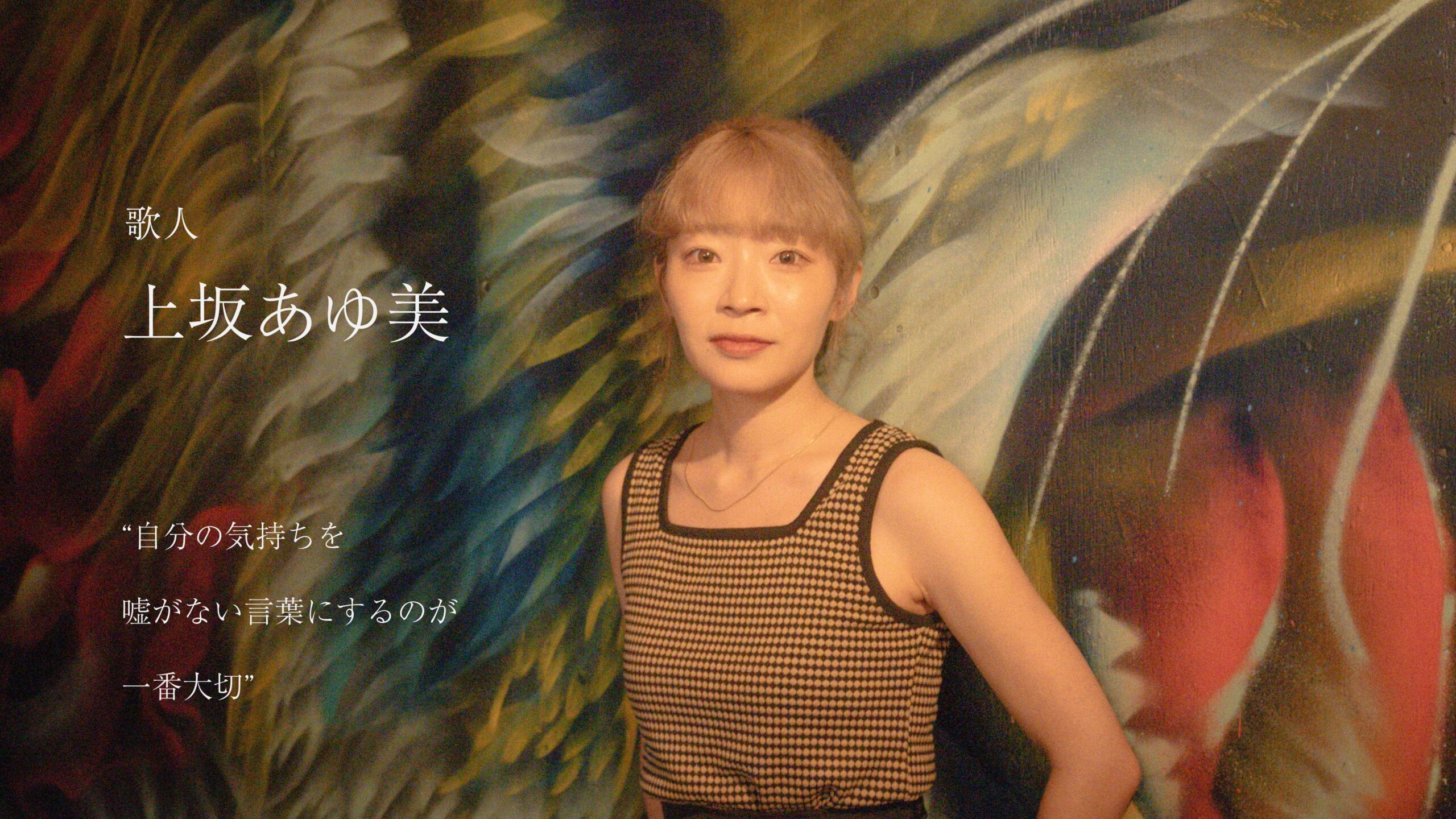

今、現代短歌が注目を集めている。短歌は自分の日常や気持ちを気軽に表現しやすいフォーマットだ。けれど、その短い文字数の中に、読んだ人の心を動かす力が確かにある。そこで、自身の今までの人生を詠んだ短歌が特徴的な歌人の上坂あゆ美さんに、短歌で表現することについてお話を伺った。

沼津という町でxの値を求めていたころ会っていればな

人生はこんなもんだよ 眉毛すら自由に剃れない星でぼくらは

生きる犬は死んだライオンに勝つらしい わたし長生きのライオンになる

第一歌集『老人ホームで死ぬほどモテたい』(書肆侃侃房)より

―短歌との出会いはどんなものだったのですか。

小さい頃から、エッセイを読むのが好きだったんです。小学生の時はさくらももこさんのエッセイが流行っていたのでそこから読み始め、いろいろと読む中で、穂村弘さんにたどり着きました。この人、短歌をやっている人なんだと思って。そのときは、学校の授業で習う俵万智さんの「サラダ記念日」くらいしか知らない状態でした。短歌の本って、当時はよほど大きな書店か専門書店にしか置かれていなくて、私は地方出身なのもあり、それまでの人生で全然触れる機会が無かったんです。そして上京後、社会人四年目ぐらいのときに、代官山の蔦屋書店で初めて歌集というものに出会いました。そこですごく面白いと思って、すぐに自分でも作歌を始めました。

―エッセイが好きという下地があったのですね。

いま短歌で自分のことばっかり歌にしているのも、そういう下地があるような気がします。

―短歌は手を伸ばしづらいジャンルのように思います。 ハードルが高いと感じませんでしたか。

その辺はあんまり考えていなかったですね。もともと美大に通っていて、いろんなものを作ったり、十代の頃はずっとコンテンポラリーダンスをやってたりしたんですよ。だから生まれつき表現へのハードルは低いタイプだったと思います。それに絵画や彫刻やダンスに比べたら、短歌は場所もお金も時間もかからないですし。

―コンテンポラリーダンスをしていく中で、創作をする土台ができていったのですか。

かもしれませんね。コンテンポラリーダンスって決まった振り付けをするだけじゃなく、自己の内面を表現する要素があるので、そういうのも影響していたのかなとは思います。

―短歌も、自分の内面と向き合う中で生まれていったのですか。

生まれたときから自分との対話をしてきた感覚はずっとありますね。短歌もアウトプットの一つでしかないというか、今まで考えたことをついでに出しているにすぎないという感覚があります。自分との対話って、私にとっては、誰に頼まれなくてもやらざるを得ないことなんだと思います。

―自分との対話の結果を、短歌のほかにはどのような形でアウトプットしているのですか。

エッセイやインタビューなどの仕事もそうですし、XやInstagramなどのSNSもそういうことを言いたいと思ってやっている気がしますね。最近、自分との対話のスピードがアウトプットに追いついてないと思ってて、YouTubeやTikTokもやりたいんですよ。書くより喋った方が早いかもと思って。

―ご自身の考えていることや実体験も短歌にしていらっしゃると思うのですが、日々のアイデアや体験を何かにとどめておこうと心がけていますか。

短歌になりそうなことをメモしておいて、よし作るぞとなったときにそれを見返すことはあります。私が一番興味あるのって、自分がどう生きていけばいいのかってことなんですけど、それにまつわる重大な出来事は、メモしなくても覚えている。でも私の短歌の全てがそんなに重いテーマではないし、普段もっとくだらないことも考えるわけじゃないですか。 ティラノサウルスって本当に羽毛あるのかなとか、サイゼリヤのプリンマジでうまいなとか。そういう心の動きは忘れちゃいそうなので、後で短歌にできるように書きとどめていますね。

―短歌を作るために考えているわけではなくて、普段考えていることが短歌になるということですか。

感覚的にはそうです。ただ、短歌って意味や内容ももちろん大事なんですけど、韻律やリズムも同じぐらい大事なんですね。五七五七七のリズムで遊んでたら歌ができちゃった、みたいな歌人もいるくらい。私は意味性を重視する傾向にあるので、逆に韻律重視の歌もこれから作れるようになりたいなと思っているところです。

―どうして短歌を選んだのですか。

選んだというか、それしかしっくりくるものがなかったというか。美大に通っていたときにいろいろな表現手法をやってはみたのですが、どれも楽しくないしうまくできなかったんですよね。私にとっては、ぴったりくる器が短歌だったんだと思います。

―短歌が今まで試してきた表現方法と違うと感じたところはありますか。

コスパの良さですね。絵画や彫刻や舞台に比べて、考えたことををアウトプットするまでのスピードの速さ、手間の少なさがずば抜けている。数万字が当たり前の小説に比べても、三十一文字書くだけでいいわけですから。

あと、短歌は比較的新人に優しいなと思います。創作のジャンルによっては「これを知らないなんて何事だ」と言われるとか、どこかの門下に入らなくては続けられないようなジャンルもあるけれど、 短歌は新参者に優しい気がする。短歌をやっている先人 たちが、文化を途切れさせないように意識しているのかもしれません。

昔はいずれかの短歌結社(註)に入らないと、歌人としてやっていけないような時代もあったそうですが、今はSNSの普及によってかなり間口が広がったみたいです。そういう風潮や、文化を絶えさせないように頑張ってくださった方々のおかげで、私みたいな新参者が今こうやって短歌をやらせてもらえているんだと思います。

―短歌を作っていてよかったと思う瞬間はありますか。

単純に多くの人に見てもらえるのは嬉しいですね。誰にも見てもらわなくてもいいから俺は俺の世界でやるっていうアーティスト系の人もいますが、私はせっかく作ったから見てほしい派です。自分のそういう気持ちを俗っぽいなと思うこともありますけど、欲望は素直に認めるようにしました。最近は「自己顕示欲上等だよ」と思ってます。

―短歌はそれを読む人にどのような影響を与えられると思いますか。

短くて覚えやすいので、心のお守りのように思っている人は多いかもしれないです。人生を謳った歌はよくそのように言っていただくことがあります。私の短歌で「人は皆イエベで生まれ死ぬときはブルべになるのかもしれなくて」という歌について、「世の中ではブルベの方が良いとされていて、イエベである自分が否定されている気持ちだったけどこの歌に出会って勇気が出ました」と言ってもらったことがあり、そんなマニアックな励まされ方もあるんだなと思って。こういうのは多分小説や映画では主題にはできないと思うので、短歌ならではなのかもしれません。

―上坂さんは短歌を作るときに、読んだ人に共感してほしいと考えますか。

あんまり思わないですね。共感してくれたらうれしいけど、されなくてもいい。私が、自分の気持ちを嘘が無い言葉にすることが大切だと思っています。私の気持ちは私だけのものなので。

―そうなると、作品を発表したときの読者の反応にあまり関心は持たれていないのですか。

関心ありますよ!反応をいただくのはとてもうれしいです。「わかる」でも「わからない」でも、「最高」でも「最悪」でもうれしい。「最悪」だとしても、それは自分がより作品を磨いていく材料になるので、できれば詳しく教えてほしいです。

―今までにもらった反応で特に印象に残っているものはありますか。

褒めてくださるコメントはもちろんたくさんあって、全部すごくうれしいんですけど、特に記憶に残っているのは、「『老人ホームで死ぬほどモテたい』っていう女版ルフィみたいなやつ、私はちょっと無理だった」というSNSのコメントです。この方はきっと、自分が美しいと感じる作品の像が明確にあるんですよね。その上で、私の作品はそれに合わないと感じた。短歌って自分が美しいと思う世界を表現しているわけだから、自分の美しさを確立した人が私の歌集を読んでくれて、好きとか嫌いとか感じてくれることがすごくうれしかった。

もちろん、めちゃめちゃ的外れな悪口を言われたらうれしくはないんですけど、「女版ルフィ」は作品をきちんと受け取っていないと出てこない言葉だと思うので、私の本をなんて的確に読んでくださってるんだろうと。この方とは来世で仲良くなれたらいいなって思いました。

前提として、作品を発表するという行為は、自分が作った世界を美しいと思わない人から批判される覚悟が必要なんですよね。でも適切な批判って、私が美しいと思うものが伝わった証拠でもあるから、ありがたいことですね。

―上坂さんは創作をすることにどのように向き合ってこられたのですか。

創作をするなら百パーセント自分の責任範囲で、どこまでも自由にやりたいというのは昔から思っていました。以前広告会社に勤めていたんですけど、広告を自分の作品のように考えている人がたくさんいたんですよ。でも広告って、クライアントからお金をもらって作るわけだから、クライアントが嫌だと言ったら表現を変えないといけないじゃないですか。それは私が考える自由な創作ではないと思って、会社で制作にまつわる仕事をしたことは一回も無いですね。だから新卒で営業職をやって、転職してマーケティングのプランナーをやっていました。人のお金で創作をしたくないという気持ちはずっとあって、自分の創作活動はあくまでプライベートで、誰の文句も言わせない環境を大切にしていました。

―短歌は一人で完結する表現方法だと思いますが、そこについてはどう思われますか。

昔から協調性が極端に低く、グループワークや集団行動が苦手だったので、自分は一人で完結することしかやれないんだとずっと思っていたんです。でも会社を辞めて完全に一人で仕事をするようになって、人と喋りたくて仕方なくなっている自分に気が付いて、人間ってそんな極端なものじゃないんだと思いました。一人で完結するものをやりたいときもあるし、人と一緒に本を作るのも本当は楽しい。だから、一人がいいとか集団がいいとか勝手に決め切らないで、それぞれの良さを知って、やりたいことやればいいんだよなと今は思っています。

―これから短歌に触れていきたい方に向けて何かお願いします。

短歌って、俳句のように季語もなければ、ルールもあまりない。五七五七七っていう原則はありますけど、それもあくまで原則なので、絶対に守らなければいけないものでもなく、とても自由です。個人的には、短歌って文芸の中で一番ハードルが低いと思うんですよ。だから今、短歌をやりたいなって思っている人は、近い将来きっと始めると思う。どうせみんなやるでしょっていう前提で言うならば、短歌はやりすぎると本当に死ぬから、死なないように気を付けてって言いたいです。

―死ぬ、というと。

短歌は小説や散文詩に比べると、作者と作品の距離が近く見られやすい面があります。作者=作品だと思われやすいんです。だから自分の作品を否定されたときに、自分という人間を否定されたように感じて、死にたくなってしまう人もいると思うし、歌を作るなかで自己と向き合いすぎて死にたくなることもあると思う。歌人の木下龍也さんも、『天才による凡人のための短歌教室』の中で、「もしも短歌にまつわるあれこれで死にたくなったら、迷わず短歌を捨ててほしい」と書かれていました。どうかこれから短歌を始める人は、楽しめる範囲で、 死なない程度にやってほしいです。

(註)短歌を作る人々が集まって、短歌の掲載誌を発行したり、歌会を行ったりする集団。

上坂あゆ美:1991年静岡県生まれ。会社員として働きながら2017年より短歌を作り始める。2022年には第一歌集『老人ホームで死ぬほどモテたい』を発表し話題を集めた。短歌のほか、エッセイも手掛けている。銭湯、漫画、ファミレスが好き。