2019年の夏、友達から突然トルコ旅行に誘われた。トルコといえばケバブのイメージが強かったが、具体的にどういう所なのかは想像できなかった。

せっかく行くならとトルコについて調べてみると、「東洋と西洋が交わる国」、「東西の交差点」というキーワードに出くわした。アジアとヨーロッパの中間地点にあり、シルクロードを通して長く行われた東西交易で栄えた歴史から、そう呼ばれているらしい。「なるほど、トルコに行けば東洋と西洋どっちの文化も体験できるってことなのかな、お得じゃん」と、10日間の旅を始めた。

こんな旅をしました

友達と2人

大手旅行会社のパッケージツアー(20人ぐらいいたかな)

移動含め10日間、トルコでは観光バス移動

日本人ガイドさんと現地ガイドさん2人

飛行機、ホテル、食費等丸々含めて10万ぐらい

南西部が地中海に、北部が黒海に面したトルコ。

ヨーロッパから見れば、インド・中国など「神秘の東洋」への入り口である一方で、アジアにいる私たちから見れば、ヨーロッパへの入り口のような位置にある。

某曲でよく名の知られる大都市イスタンブールは、ボスポラス海峡を境に、アジア側・ヨーロッパ側に分かれるという。

カラッと晴れることの多いという夏に訪れたからか、雲も少なく澄んだ青空と、その空と同じぐらいすっきりと乾いた大地に続くオリーブ畑ばかりが思い出される。

宗教

トルコは目や髪の色も多様な数十もの民族が暮らしている多民族国家であるが、国民のほとんどがイスラム教を信仰している。

どの街にいても、一日5回お祈りの時間を知らせる放送の「アザーン」がよく聞こえた。

何を言っているかまったく分からなくても、なんとなく心地の良い節で、旅行中の朝はアザーンを聞いて目を覚ますことも多かった。

また、モスクにほぼ必ず併設されている「ミナレット」という尖塔が、街で一番高い建造物であることも多く、遠くからミナレットを見て「あそこにも街があるんだな」と思ったことをよく覚えている。

ただ、ガイドさんの話によると信仰の程度は地域によりまちまちだそう。

同じイスラム教でも、地域によって「ハードイスラム教」か「ソフトイスラム教」かの違いがあるらしい。

「ソフトイスラム教」の地域出身だという現地ガイドさんは、お酒も飲むがアッラーがいることは信じていると話してくれた。

実際、ほとんどの街では観光客である私たちがヒジャブ(註1)をつける必要は無かったが、巡礼者が集う「ハードイスラム教」の街では、少しバスを降りる間でもヒジャブをつけることを求められた。

(註1)イスラム教徒の女性が、髪の毛を覆うためにつけるスカーフのようなもの。

歴史

トルコ随一の大都市であるイスタンブールに位置する歴史的建造物アヤソフィアは、「東西の交差点」としてのトルコの歴史を紐解くとき、非常に重要な役割を持つ。

もともとキリスト教の聖堂として建てられたが、オスマン帝国時代にモスクに作り替えられ、近代化の一環として政教分離が徹底されるようになったのちには、キリスト・イスラム両教の文化的遺産を展示する博物館として生まれ変わった。

また、世界史を学んだ人なら、トルコと聞いて最初に思い出すのはオスマン帝国という人も少なくないかと思う。

トルコの前身であるオスマン帝国は、トルコの主要民族であるトゥルク民族によって13世紀ごろに建てられたイスラム教国だ。

東西交通の要所として対外的に大きな影響力を持っていながら、キリスト教やユダヤ教など他宗教への信仰を認める寛容な面もあった。

のちにオスマン帝国は第一次世界大戦で敗戦し、それに伴い行われた領土分割により事実上解体状態となった。

この時、「トルコ」として独立を取り戻すためのトルコ革命の中心人物として戦ったのが、初代大統領のケマル・アタテュルクである。

国の近代化にも尽力した彼は、今も多くの国民から敬愛されているのだろう、旅行中にも多くの家々やサービスエリア、レストランの壁に写真や肖像画が掲げられているのを見た。

アフロディシアス

私が一番気に入った遺跡のアフロディシアスは、古代ギリシアのヘレニズム時代に建てられ、ローマ帝国時代に最も栄えた都市。

エフェソスなどの有名な遺跡は観光客でごった返しており、ゆっくり見ることはなかなかできないが、アフロディシアスは首都アンカラから遠く離れていることもあり、静かにゆったりと楽しむことができる。

また、アフロディシアスは初めてトルコ人の手で発掘された遺跡であるという。

1960年ごろ、地元の人たちが神殿の柱などをベンチにしたり畑の区切りに使っていたりしたのを、学者のケナン・エリムが発見したことがきっかけで本格的な発掘が始まったそうだ。

地元の人たちは遺跡があることが当たり前なので全然気にしていなかった、と現地ガイドさんが語ってくれた。

とても保存状態の良い遺構の中で、堂々とお昼寝する野良猫たちも見どころの一つだと思う。

カイマクル地下都市

カイマクル地下都市はキノコ岩などで有名なカッパドキア地方にあるが、あまり知られていない遺跡だ。

ローマ帝国による迫害から逃れるためにキリスト教徒が地下へ潜り、何世紀もかけてアリの巣のような都市を掘り進めたという。

イスラム教だけでなく、こうしたキリスト教関連の遺跡も大切に保存されているのはトルコならではだろう。

観光客も少なく、ひっそりとした雰囲気のゲートをくぐると、地中特有のひんやりとした空気が纏わり付く。

部屋と思われるスペースの隅に時折4つほど空いている穴をガイドさんが指して、あそこでワインを作っていたんです、と言う。

ワインを作るたび、料理をするたび、薄闇の中にどんな匂いが満ちていたのか、想像するのが楽しい場所。

メブラーナ博物館

コンヤという街にある、モスクと霊廟が併設された博物館で、メヴレヴィー教団(註2)の開祖であるジェラルディン・ルーミーが祀られている。

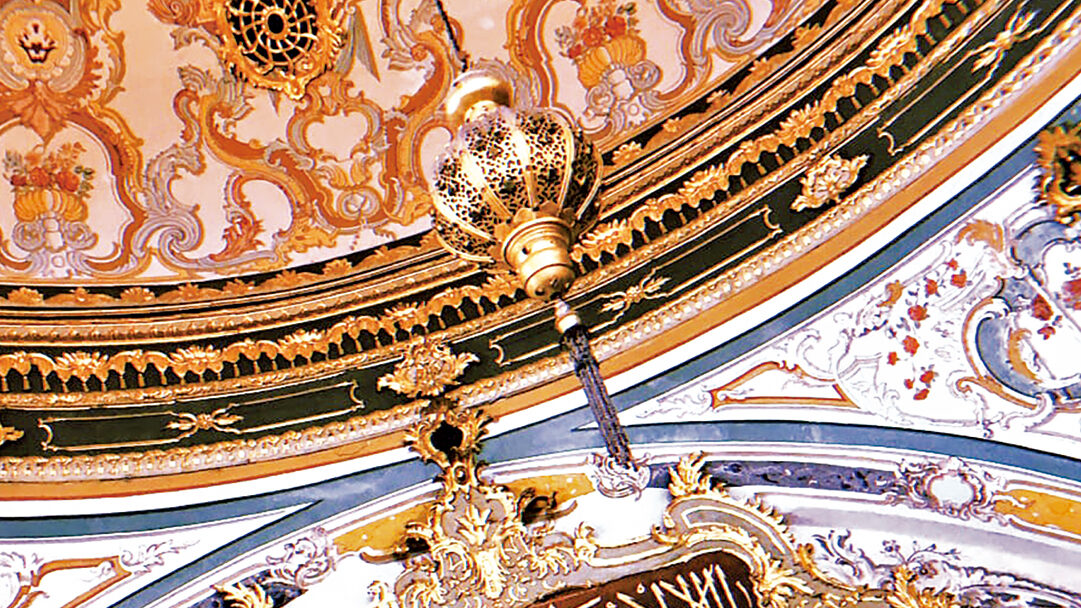

モスク内部は、至る所に刻まれたアラビア文字や柔らかい色使いの花々の絵、翡翠色や桃色のシャンデリアで飾られていて、何時間でも見つめていられそうだった。

一般的にモスクには、コーランの教えを美しく表現するためにアラビア文字を使っている絵が掲げられていることが多い。

このモスクも例外ではないが、そこにある絵画や数々の装飾品の中にはヨーロッパの城にあっても違和感なく馴染みそうなものもあり、イスラム教をベースにさまざまな文化を取り入れてきたことがうかがえた。

ジェラルディン・ルーミーと側近たちの棺を囲む壁面装飾は、繊細ながらも圧倒的な存在感を放っている。

観光客が多く、通路の流れも速かったけれど、棺の近くで静かに座り、涙を流す巡礼者らしきおじいちゃんやおばあちゃんの姿が忘れられない。

旅行から何ヶ月もたった今でも、頭から離れない場所。

(註2)長いスカートのような衣装を着て、くるくると回ることで神と一体化するという教義を持つ教団。

イスタンブール

市場近くの広場から見える海も空も、きっぱりとした青で、他の街とは一味違う爽やかさ。

モスクや石造りの小道が連なる古風な街並みを、ピカピカ光る真新しい路面電車が走っていく不思議な景色が好きだった。

いろいろな国から来た観光客が写真を撮っていたりしていたけれど、どんな人もイスタンブールの空気に馴染んでいた。

ふと立ち現れるこのような光景に、トルコという国の懐の深さを感じる。

やたらに多い野良犬と鳩をかわしながら、友達の友達(トルコ人)と合流。

とても親切にしてくれて、ターキッシュディライト(註3)というお菓子とトルココーヒーを気前よくおごってくれた。

2階が混雑していたので3階を手早く開けてくれたコーヒー屋さんからも、イスタンブール人の粋な人柄を感じられた。

(註3)トルコ語ではロクムという、トルコ伝統のお菓子。食感はすあまとグミの中間ぐらい。イチジク味やザクロ味のもの、ナッツ入りのものなど、多種多様。

トプカプ宮殿

イスタンブールのヨーロッパ側にあり、15世紀のオスマン帝国時代に建設されたトプカプ宮殿。

イスラム教国の宮殿、というからにはなんだか全体的にモスクと似たような曲線的な作りを想像していたけれど、外装は直線的でがっしりとしており、どちらかといえば西洋の城のようだった。

宮殿内部には西洋画とアラビア文字が融合したような絵画が掛けられていたり、宝物庫には中国、日本の陶器が展示されていたりする。

文化の交差点として、オスマン帝国が柔軟にいろいろなものを受け入れてきたことが感じられた。

テラスからは、第一次世界大戦時にイギリスとの戦いの舞台となったダーダネルス海峡が一望できる。

西から東からありったけの宝物を集めた宮殿で、スルタン気分で散策するのが楽しかった。

国旗

街々を通り過ぎるたびバスの車窓からよく目にしたのは、至る所に掲げられていた国旗。

なんでもないガソリンスタンドから民家のベランダ、住居が連なる高い丘のてっぺんにまで赤い国旗を見た。

あまりの多さに、最初は祝日かなとも思うほどだった。

でもさまざまな場所で毎日変わらずはためいているのを見て感じたことは、トルコの人たちにとって、きっと国旗は毎日の景色の中にあって自然なものなのだということ。

人やものが東西から行き交う歴史や、出自の違う多くの民族を擁するからこそ、トルコの人たちはトルコという国を故郷として身近に、大切に感じているのだろう。

「東西の交差点」というからには、東と西、両方の文化を体験できるのだろうなと、曖昧なイメージを持って訪れたトルコ。

10日間の滞在で触れたのは、「両方」とか「いいとこ取り」のような単純な姿ではなく、東洋と西洋、それぞれの文化の交流点としての歴史の上に根を張り、自国への誇りを大切にするしなやかな文化の姿だった。

日本から遠く離れた異国なのにいつもどこか居心地良く感じられたのは、その風通しの良い在り方のおかげだったのだろうか。

出自の違うさまざまな民族が生活をともにする姿や、イスラムの教えを大切に掲げる姿、歴史の遺物と今の暮らしが同じ場所で共存する姿など、トルコはいろいろな姿を見せてくれた。

ただ、残念ながらアヤソフィアやブルーモスクは改修中のため全貌を見ることが叶わなかった。

また、イスタンブールで香水瓶を買うという目標も果たせていないまま。それでも、またトルコを訪れるための小さな口実ができたことを嬉しく思う。

トルコ小ネタ

猫の楽園みたいな国で、どこに行っても人懐っこい猫が寄ってくる。

遺跡なんか猫の方がよっぽど主人顔していて最高。こんなに人懐っこいのは、きっと優しい人間たちにたくさん可愛がってもらったからなんだろうな。

トルコ語でおはようは「ギュナイドゥン」。

「ギュナイ」さんという方が、「自分の名前は朝日という意味なんですよ」と仰っていて素敵だなと思った。

グランドバザールで値引に挑戦。

最初に超低い値段を提示してそこから上げてくというのが(おそらく)定石のところ、普通に元値から少し引いただけの値段を言っちゃって「やらかした!!」みたいな顔をしていたら、お店のおじちゃんが爆笑しながら「もう一回言っていいよ」っていってくれた。

街にいくつもあるコーヒーハウスで、おじちゃんやおじいちゃんたちがコーヒーしばきながら喋ってる間を、小学生ぐらいの少年たちがちょこまか駆けていくのが平和で可愛かった。

出典リスト

外務省「わかる!国際情勢」< https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol55/index.html >(最終アクセス2020/04/10)

外務省「トルコ基礎データ」< https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/turkey/data.html#section1 >(最終アクセス2020/04/10)

Encyclopaedia Britannica「Hagia Sofia | History, Facts, & Significance| Britannica」. < https://www.britannica.com/topic/Hagia-Sophia > (最終アクセス2020/04/10)

世界史の窓「オスマン帝国」< http://y-history.net/appendix/wh0803-009_1.html >(最終アクセス2020/04/10)

世界史の窓「トルコ革命」< https://www.y-history.net/appendix/wh1503-115.html >(最終アクセス2020/04/10)

UNESCO「Aphrodisias- UNESCO World Heritage Centre」< https://whc.unesco.org/en/list/1519 >(最終アクセス2020/04/10)

APHRODISIAS EXCAVATIONS 「Excavations-Early exploration」 < http://aphrodisias.classics.ox.ac.uk/exploration.html >(最終アクセス2020/04/10)

トルコ大使館 文化広報参事官室 「歴史 | トルコ大使館 文化広報参事官室」<http://www.tourismturkey.jp/guide/kappadokia/history/ >(最終アクセス2020/04/10)

世界史の窓「メヴレヴィー教団」< https://www.y-history.net/appendix/wh0504-012_2_2.html >(最終アクセス2020/04/10)

世界史の窓「トプカプ宮殿」< https://www.y-history.net/appendix/wh0803-019_1.html >(最終アクセス2020/04/10)