クレジット- Waseda ICC

パソ・ア・パソ。一歩ずつ。

黄・カイリン

サロペック・ポール は本来、今頃ロシアにいるはずだった。しかし、人生はそうそう計画どおりに進まない。アフリカ大陸を出て世界に広がった我々の祖先の移動経路を徒歩でたどり直す――そんな探求の旅を始めてから十年以上が経つが、サロペックは自分の「アウト・オブ・エデン・ウォーク」が日本にまで及ぶとは思いもしなかった。

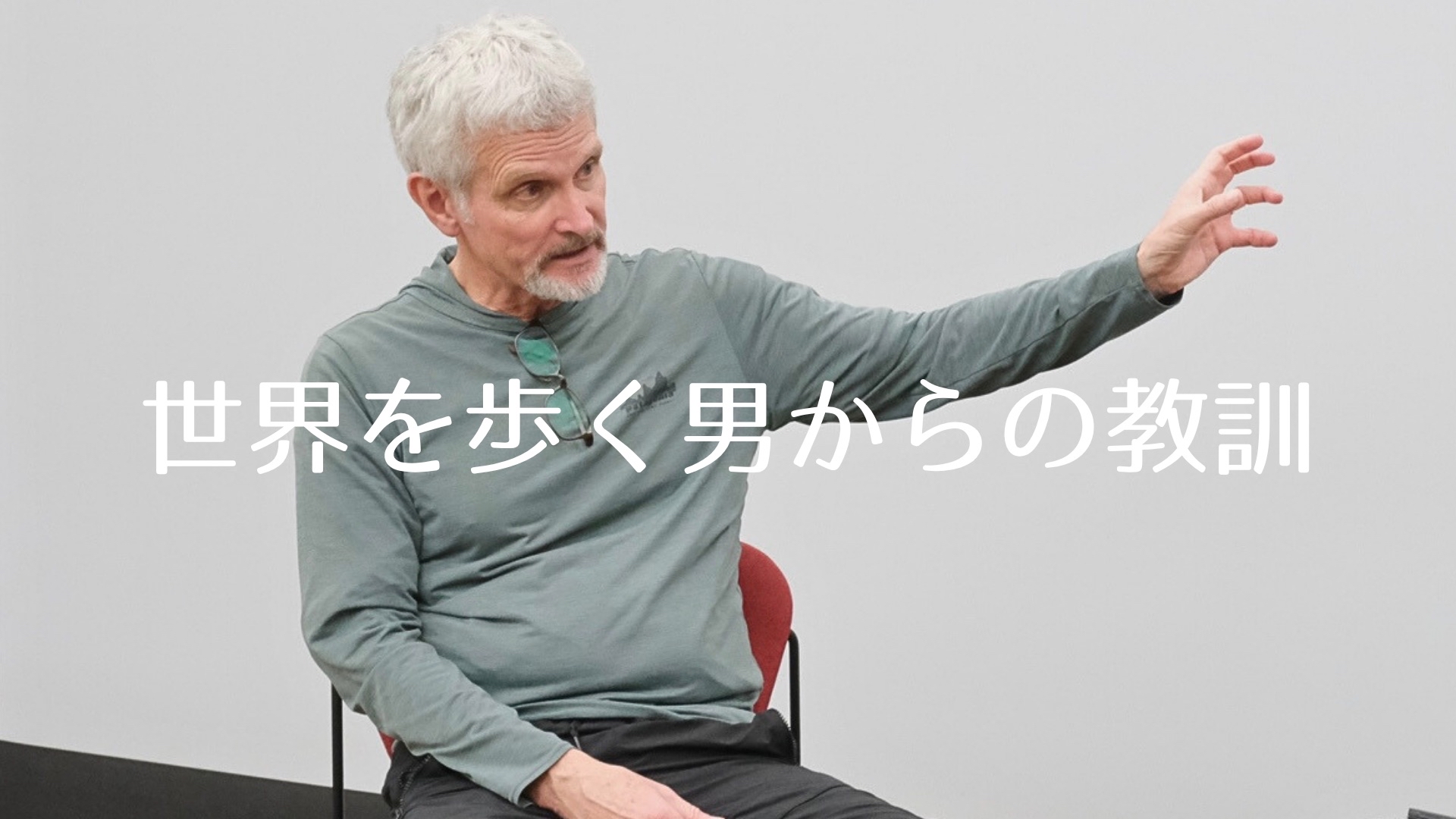

大半の人々にとっては、4月25日などいつもと変わらない一日だっただろう。けれども、重い雲に覆われた空の下、大隈記念講堂の中世風回廊の奥にある講義室には、かすかな期待が満ちていた。元戦場特派員で、ピュリッツァー賞を二度受賞しているサロペックは、2013年に旅を始め、アフリカから南米の最南端までをおよそ7年で踏破する計画を立てていた。それから12年、ビザの却下やパンデミックなど数々の障害によって、旅路は何度も変更を余儀なくされた。それでも想定外だった日本での滞在は、ふだんなら埋もれていたかもしれない多くの物語との出会いをもたらしている。

4月から日本を横断しているサロペックは、岐阜県での旅を一時中断して東京で講演を行い、これまでの驚くべきキャリアの中で得た見識を共有した。その後、早稲田リンクスの取材に応じ、「生きる技法」について語ってくれた。

いつでもトレッキング姿のサロペックは、この日もパタゴニアのシャツにメレルのシューズで現れる。背負っているザックには、スーツやネクタイを収める余地などない。これは、「アウト・オブ・エデン・ウォーク」においてまず得た教訓を示すものでもある。すなわち「旅は軽装で臨むべし」ということだ。なぜなら、「砂漠は奪うことで教えてくれる」のだから。

彼の外見は質素そのものだが、その内には、生涯を学びに捧げてきた人物ならではの深遠さが息づいている。アフリカや中東の紛争、古人類学、環境生物学、畜産、気候変動に至るまで、幅広い知識をメモなしで語り尽くし、聴衆を引き込む力をもつのだ。まさに放浪するストーリーテラーの典型である。彼はカリフォルニアで生まれ、メキシコで育った。そしていま、取材と活動の舞台は大陸を越えて広がっている。

「ステレオタイプには気をつけてね」と彼は冗談めかして言う。「アメリカ人に見えるかもしれないけど、ほんとうはメキシコの村人なんだ。」

サロペックのようなジャーナリストは、めったにお目にかかれない。数十年ものあいだ、ニュースを追いかけて世界を飛び回る生活を送ってきた彼は、やがて「スロージャーナリズム」に目を向けるようになった。サロペックいわく、その手法とは「時速5キロで現代の大きな物語を歩いて辿ること」。目指すのは、人類のまだ語られていない物語を「数珠つなぎ」にしていくことだという。彼の旅は私たちにふたつの重要な教訓を示している。すべてはつながっていること、そしてゆっくり進むからこそ、普段は見えない真実が顔をのぞかせるということだ。

サロペックの考える「スローな生き方」とは、ただカタツムリのように遅く動くことではない。それは、明確な意図をもって行動することを指している。本来、人生とは混沌に満ちたものだ。しかし、それでも雑多なノイズをふるい落とし、自分の意識を外へ広げて、今この瞬間に軸足を置くことはできるのだ。

壮大な旅に出なくとも、意識的に移動することの恩恵は存分に味わえるものだ。「アウト・オブ・エデン・ウォーク」は誰にでも開かれていて、そのためサロペックはしばしば足を止めながら、周囲の世界をじっくり観察し、そこにある物語を探し出すことの大切さを説いている。たとえ東京のようにめまぐるしい大都市で暮らしていても、ゆったりとした“スローさ”を楽しむことは十分に可能だと彼は言う。

「私たちは、こうした“小さな移動”をすでに行っていると思います。いつもそれを意識しているわけではないかもしれません。でも、ほんの少し歩くだけでもいいんです。それだけでストレスへのひとつの対処法にもなるし、お金もかからない。通勤や通学に地下鉄を使う代わりに、歩いてみるのも手ですよ。体を自由に動かせる幸運があるなら、その力を活かすべきです。」

私たちの身近な環境との身体的つながりを意識的に回復しようとすると、自然と現代社会が抱えるパラドックスに気づかされる。先人たちでは想像もつかなかったほど世界との接続が容易になった一方で、私たちの個人の世界はむしろ内へと狭まり、人との直接的な交流ではなく、スマートフォンが主要な接点となってしまった。その結果、日本を含め世界各地で広がる“孤独の蔓延”も、サロペックには何の不思議もないというわけだ。

「私たちは今でも、旧石器時代の脳を抱えて地球を歩き回っているようなものです。適応する時間が足りていないんですよ」とサロペックは説明する。

「コミュニティというものを、私たちは求めていると思います。集団の記憶のように刷り込まれているんじゃないでしょうか。」

人類史という長大なスケールで見れば、現代のあらゆるものと繋がっているようでありながら個人としては孤立している、という世界は一瞬の出来事に過ぎないのだ。

テクノロジーを否定することが目的ではない。実際、サロペックの仕事の多くはオンライン上で行われ、「アウト・オブ・エデン・ウォーク」自体もデジタルネットワークに大きく依存している。肝心なのは、オンラインでも対面でも、あるいはペットとの触れ合いによってでも構わないから、「コミュニティを見つける」ことだというわけだ。

「自分の心をどこに注ぐかが重要なんだ」とサロペックは強調する。つながりを見いだせずに苦悩する人々には、こうも付け加える。「私たちが気にかけていることの99%は同じなんです。」

しかし、サロペックはコミュニティという概念には危うさが潜んでいると注意を促す。

多くの人は、「仲間になるには同調が必要で、さもなければアイデンティティは失われてしまう」と誤解しがちだからだ。

だが、真に「帰属する」ということは、ありのままの自分でいることにほかならない――私たちは、最初から既にあなたはあなたとして所属しているのだ。

「誰もがユニークなんです。同じ物語はひとつとしてありません」と、彼は自らの放浪的な生い立ちを引き合いに出して語る。

文化的には、いわゆる「アメリカ人」とは少し違う部分があるようで、「夢もスペイン語で見るし、恋に落ちたのもスペイン語でした」と話す。しかしその背の高いひょろりとした姿は、メキシコではむしろ目立ってしまうという。

サロペックは、「どこにも馴染まないことが、あらゆる場所で馴染むための鍵になるんです」と説明する。

まさにこの「他者性」を認める姿勢こそが、旅の途中で出会う文化に敬意を払う秘訣だ。常に新しい学びがあり、初めて出会う視点があるのだという。

「動き続けることが肝心なんです。ずっと同じ場所にいると、やがてそこが見えなくなってしまうんですよ」と彼は力説する。

ために、必ずしも世界を旅する必要はない。代わりに未知なるものへ足を踏み出してみよう。意外性を楽しむ心を持てば、普段は絶対に頼まないようなメニューにさえ、新しい驚きを見つけるかもしれない。もしそれが期待外れの味だったとしても、「そういう味なんだ」と知ることができたわけだから、それも一つの収穫になる。

サロペックは人生には予想もつかないことが起こりうることを身をもって知っている。戦火に揺れるスーダンで1か月投獄されたり、本来行き着くはずのなかった日本へ旅が延びてしまったり――それでも、それらは彼の寄り道のほんの一部にすぎない。

「誰もがひとつの方向にだけ進むわけじゃない。」

かつて遠洋船で働き、コンビニエンスストアでも勤務し、さらには牧場で牛の世話をしてきた彼ははっきりとそう言った。ジャーナリズムという職業さえ、偶然に巡り合ったものだった。ニューメキシコ州でバイクが故障した際、修理費を稼ごうと警察担当の記者の仕事に就いたことが、その始まりとなったのだ。

サロペックにとって人生は「開かれた道」であり、「途切れのない旅」でもある。予定外のルートは想定内どころか、むしろ大歓迎なのだ。

彼は人並み以上の経験を積んできたものの、それが彼を硬化させたわけではない。むしろ、その声は穏やかで思いやりにあふれ、旅を重ねたことにより、他者にも自分自身にもいっそう深い共感を抱くようになった。

サロペックが勧めるのは、まず「大まかな方向性」を決めること。実行可能なことに集中しながらも、変化を受け止める柔軟さを失わないようにする。彼によれば、過剰な計画を立てると、たいてい不要な不安や失望を生む原因になる。

「何を心配すべきで、何を心配すべきでないかを見極めるのが肝心です。ゆっくり進むと、その取捨選択がしやすくなるんです。」

彼は「アウト・オブ・エデン・ウォーク」の即興性を強調する。この旅では、ビザの発給拒否やコロナ禍による遅延、ロシア・ウクライナ戦争に伴うルートの大幅変更など、障害となる出来事が次々に起こってきた。しかし、そもそも冒険を旅程表に収めようというのが無理な話だ。遠い昔、人類が大陸を渡り歩くことができたのは、不確実性を受け入れ、好奇心を原動力としたからにほかならない。

およそ10年にわたる戦争取材を経たサロペックは、困難な瞬間を柔らかなユーモアで受け止める術を身につけており、歩く先々で警察に止められた回数を記した地図を見せながら笑みをこぼす。

人生は、コントロールしきれるようなものではない。そんなときはむしろ、制御しようという心は手放してしまったほうがよい。最高の出来事は往々にして予期せぬときに起こる、とサロペックは言う。どこに行き着くのか、誰と出会うのか、彼には分からない。しかし、分からないからこそ楽しみがあるのだ。

「私たちの使命は、未知を愛することだ」と、詩人リルケの言葉を借りながら彼は明かす。

「それを私は日々実践しています。毎日、未知の世界へと一歩踏み出しているんです。何が起こるかなんて分かりません。どの日も真新しくて、それを好きになろうと努めなければいけない。」

それでも進んでいくことこそ、人間である証なのだ。

サロペックも私たちと同じように、日々さまざまな困難に直面している。15キロの荷物を背負い、ときには過酷な気候の下を歩き続けるのは、当然ながら身体にこたえる。それをすでに12年も続けているのだ。

「どうしてそんなに歩き続けられるのですか」と問うと、彼はこの日何度目かのスペイン語を口にする。

“Poco a poco. Paso a paso. Step by step is the way I do it.”

一歩一歩、少しずつが私のやり方なんです。

アフリカからアメリカ大陸まで歩くという発想自体、なかなか現実離れしている。しかし、サロペックは残りの距離を考えたりはしない。彼にとって明日とは、ただ「次の一歩」を踏み出す日にすぎないのだ。

冒険を受け入れよう。なぜなら、旅こそが目的そのものなのだから。