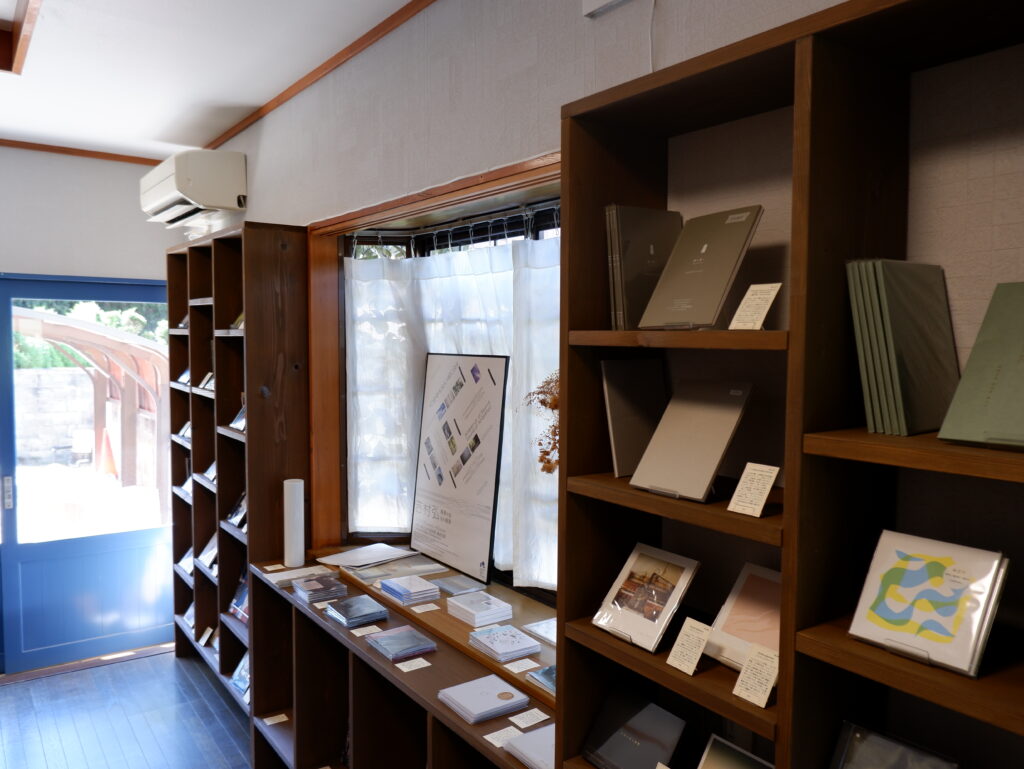

日々の技術の発展により、音楽の聴き方も様変わりした。そのような現代社会で、今回お話を伺った寺田俊彦さんは「穏やかな音楽」を集める、というコンセプトのCDショップ「雨と休日」のオーナーをしている。扱うCDの一つひとつを聴き込み、熟知したうえで、丁寧にお客さんに品物を届けている。

時代の流れを考えると逆風ともいえる状況で、寺田さんはなぜ、そしてどのようにお店を営んでいるのか。

利便性や効率性のために私たちが忘れてしまったもの、無くしてしまったものはなんだろう。CDの魅力やお店での営みを聞いていくなかで、彼なりの答えを伺った。

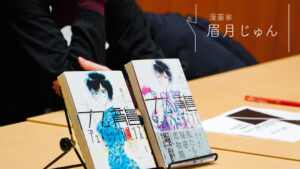

寺田俊彦(てらだとしひこ)

2009年より西荻窪(現在は八王子)で、「穏やかな音楽を集める」というコンセプトのCDショップ「雨と休日」をオープン。音楽ジャンルや年代、流行にとらわれない自由な選盤でありながら、作品に通底する「穏やかさ」と質の高さが評判を呼び、X(旧Twitter)のフォロワーは一万人を超える。発信・製作も精力的に行い、アーティストと共同でのアルバム製作や音楽誌への寄稿、DJ活動など広範囲で活躍している。

―お店を開いたきっかけは何ですか。

2009年に中央線西荻窪駅のすぐ近くでオープンしたのが始まりでした。昔は大手のCDショップで十年くらい働いていたんですが、当時はいろいろな業務に追われて、どうしても個々の作品と向き合えない状況がずっと続いていました。CD一枚一枚には作った人の想いや情熱が込められているのに、売る側の人間はその熱量をないがしろにしてしまう。中身を知る暇もなく、ただの商品として扱いがちになるんです。そんな中お客さんが作品の良さについて熱心に語ってくださることが多々あって、自分がそこまで深く作品に向き合えていないのが失礼に思えてきました。売る側こそ作品を聴き込まないといけないし、ちゃんと理解した上でお客さんに紹介しないといけない。そう思って品数を絞った小さなお店を始めました。それが今の「雨と休日」です。

―西荻窪の店舗を閉店し、しばらくして八王子で再開されていますが、どういった経緯だったのでしょうか。

西荻窪で閉店した後、三年くらいオンラインショップだけの時期があったんですけど、CDを実際に見て触って買ってほしいという思いがずっと消えなくて。ウェブ上の画像だけでは分からないことってすごくいっぱいあるんです。作っているもの、販売しているものがたとえみんな同じように思えたとしても、一つひとつ全然違う。オンラインショップではそれが伝わりきらない部分が大きかったので、お客さんが実際にCDを手に取れる場所を作りたいという気持ちがありました。オンラインでもCDを買える現代で、この店を訪れる意義を見出してもらえるようにお店を続けています。

―配信やサブスクリプションサービスがメインであるこの時代に、どうしてCDを取り扱うのですか。

オープン当時から、CDとしての良い作品がまだまだたくさん埋もれてしまっていると感じていて、それを掘り起こして紹介したいという思いがあります。今はサブスクで、CDを買う人もどんどん少なくなってきているんですけど、CDの「モノ」としての魅力はまだまだあると思っています。特に、触ることができるのはCDの良さの一つだと思います。

―手で触れられることに、どのような良さがあるのでしょう。

リスナーの記憶にどう刻まれるかという問題だと思います。やっぱり人間って、五感をたくさん使った方が記憶に残ると思うんです。スマホで音楽を聴いてると、聴覚と視覚、大体その二つで終わってしまう。それはそれで良いと思うんです。でもCDだと、持ったときの触感もそうだし、経年変化で匂いの変化も感じられますよね。作品は、より五感で楽しめるものとしてあった方が強く記憶に刻まれる。CDはサブスクよりその性質が強いと思います。それと、CD自体が思い出になることもあると思っています。好きで何度も聴いていると手垢がついてくるし、歌詞カードもボロボロになっていく。自分がCDとともに過ごした時間とか、CDへの思いが実際に目に見える形で出てくる。それが自分とそのCDにまつわる記憶の証明になるんです。

―大手CDショップで働いていたときと現在とでは、何か変化はありますか。

一人のお客さんにしっかりと時間を割けるようになった、というのが大きな変化ですね。お客さんに対して、どんな音楽やアーティストが好きかだけでなく、いつどこでどのように音楽を聴いているのかまでたずねて、ぴったりな作品をおすすめできるようになりました。それに、うちで取り扱っているアーティストさんがこの店でCDを買ってくれることもあるんですが、そのアーティストさんのことが好きなお客さんに「先日このCDを買われていましたよ」と紹介することもできます。本人が作るものとはまったく違うテイストの作品を買われることがあるので面白いです。ジャンルを限定しないCDのセレクトをしているからこそ起こりうることですね。

―お店を経営する上で、心がけていることは何ですか。

リスナーとして店に立つようにしています。自分が今まで聴いてきた音楽をベースに「この曲が好きならこれも気に入るのでは」というふうに、お客さんと同じいちリスナーとして紹介しています。それに共感してもらえるとすごく嬉しいし、そうやって宝物だと思える作品に出会ってくれたら、それが一番嬉しいです。お客さんと近い感覚を持つことで、そこにたどり着くための道しるべを提案できているような気がします。

そういう意味でも自分の感覚を一番大事にするようにしていますね。自分を基準にすると、おのずと世間の売れ行きランキングが絶対ではないと気付くんです。初めからヒットさせようと思って作ってるものは、やっぱりニッチな部分がそぎ落とされてしまう。けど削られる部分が本当は大事なんです。大衆に寄った作品は、個人個人の好みに突き刺さる鋭さが弱くなってしまう。人の心に刺さるかどうかは、結局どれだけ熱量を持って作ってるかが大きく影響すると思います。なので流行り廃り関係なく、自分が思う熱量がある作品をお客さんに届けていきたいです。そういう思いで、僕の個人の感覚や今まで培ってきた音楽作品のバイヤーとしての経験から、作品が残るかどうかを考えながら選んでいます。

―残るというのは、名盤として語り継がれるということですか。

今までにも、あの作品はすごくよかったよねというふうにして再評価されたものが多くあるんですよ。現代の中でもそういうものがあるだろうと思って、見つけて紹介できたらいいなと。そうやって扱ってる作品のレベルを維持して商品を揃えていくと、お客さんとの信頼関係にもつながると思うんですよね。この店で買うとハズレがないなと思ってくれるし、良い商品が売れてくれると僕も嬉しいです。

―具体的にどのような基準で作品を選んでいるのですか。

自分の好みも当然あるけど、それ以上になるべく客観的に作品の質が高いかどうかを判断するようにしています。十五年間お店を続ける中で、ある程度お客さんの需要が分かってきたのですが、お店の雰囲気に合っていて売れそうだなと思う作品でも、いまひとつ質が低いなと思う作品もあって。そういうものは結果としてあまり売れないことが多いし、もしかしたらお客さんとの信頼関係を壊してしまうかもしれないので取り扱いません。この判断はすごく難しいのですが、お客さんのためにもお店全体の質を下げないように気をつけています。

―作品を紹介するときに意識していることはありますか。

僕は作品を説明しすぎてはいけないと思っています。その方の感性に引っかかるかどうかが一番のポイントなので、実際音を聴いてみないと分からないと思うんですね。CDを売り出すときって、そのCDについて言葉で説明しすぎちゃうことが多いと思っていて。こんな感じのサウンドで、こんな思いが込められていて、こういうときに聴いてほしいみたいな、そういう情報をたくさん文字にして、発売のときにインフォメーションとして出すことが結構ありますよね。そこで語りすぎちゃうと、お客さんにそのイメージが先入観として刷り込まれてしまいます。

僕の理想は、先入観がまったくない状態で作品を聴いてもらうことなんです。気に入った音楽は、できればお客さん自身でその背景を調べて、どういう思いが込められて作られたのかまで知ってほしいです。なので、本当はすごく簡潔な文章を添えて売るのが理想ではあるんですけど、そうするとお客さんに届かない場合もあります。作品の前で立ち止まってくれないとその商品を手に取ることもないので、簡潔すぎず、でも冗長すぎず。作品の説明をどれだけするかというのは僕が一番繊細に捉えてるところです。

―サブスクが主流である現代では、作品と自然に巡り合うことはなかなか難しいと思います。

そうですね。今の時代、どんどん受動的な状態になっていると思います。何でもかんでもスマホからレコメンドされる。それに従うんじゃなくて、実際に自分でいいものを見つけにいく。そういう能動的な探し方が重要だと思います。

―受動的な姿勢と能動的な姿勢で、どのような違いが生まれるのでしょう

受動的な聴き方だと、評判の作品や、薦められた作品をなんとなく買っちゃう。それで満足できたらいいかもしれないんですけど、そこで止まっちゃって、そこからさらに自分の好みに合うものを自ら探していく、ということができなくなってしまうと思うんです。その次にいけない。だけどひょっとするとその先に世界があるかもしれない。もうちょっと、あともう一歩だけ自分から能動的に行ってみると、こんな良いものがあったんだ、となるかもしれない。うちの店では、その可能性を残しておきたいんです。

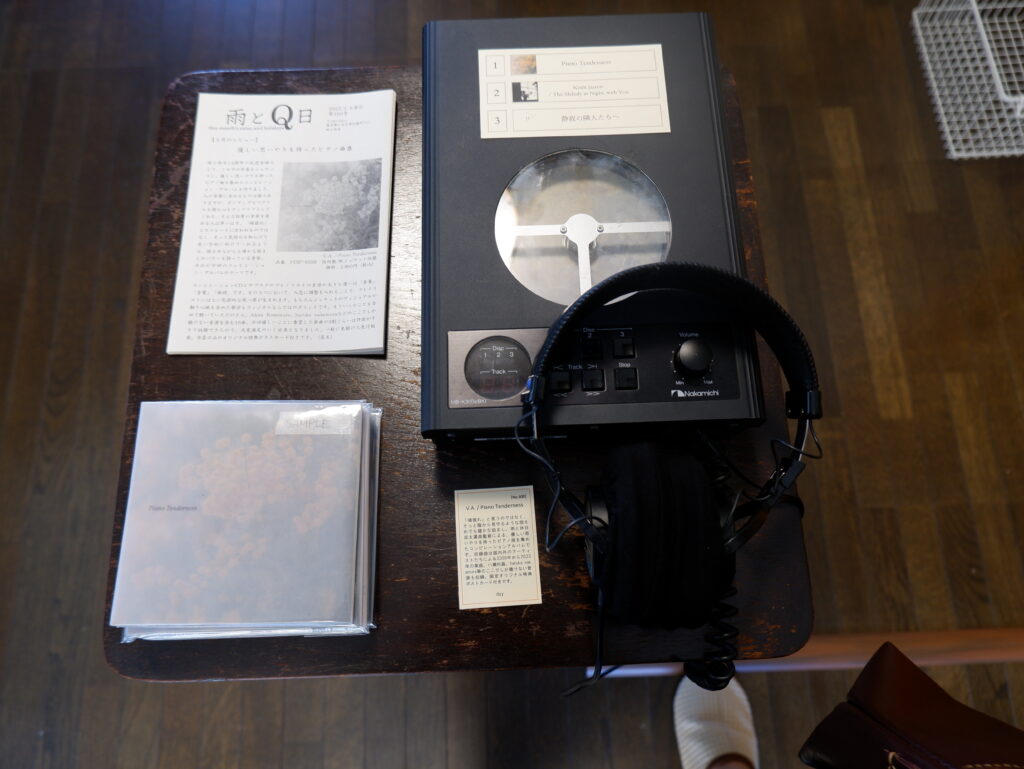

―フリーペーパー(「雨とQ日」)や店独自のコンピレーションアルバムの制作、レーベル立ち上げなど、寺田さん自ら発信することも多いですが、その動機は何だったのでしょうか。

こうやってお店をやってる以上は発信者なので、発信をすることはとても大事だと思っています。フリーペーパーに関しては買ってもらったお客さんの荷物と一緒に入れるんですけど、半分遊びみたいなもので、単なる暇つぶしの読み物くらいに思ってもらえればいいんですけど、フリーペーパーがうちで買うことの楽しみの一つになってくれれば一層嬉しいです。

あとは、自分で選曲をしてコンピレーションアルバムを作ることとか、自分で制作側に入ってオリジナルレーベルとしてリリースすることは、店のためというより、単純に作品を作りたい、こういう作品があったらいいなと思ってやっています。

―コンピレーションアルバム以外にも、「雨と休日」でしか取り扱っていない作品も多いと伺いました。

そうですね。うちで扱ってる作品は一般に流通していない自主制作のものもいっぱいあるんです。アーティストさんによっては、小さな規模で売りたいと思っていることが結構あります。限定された販路で自分の作品が届けばいいと思っていたり、手売りだけだったりする人もいるんです。すごく有名なアーティストさんでも、ライブ会場限定で販売するCDがあったりする。お客さんに届くまでを重視してる人もたくさんいるんですよね。自分が大きくなればなるほど自分で作品を売るっていう方にはタッチできなくなってくる。それでも販売まで自分の手でやりたいという人もやっぱりいて、それはそれですごく意味のあることだと思います。

―この店で言うと、お客さんとの信頼関係のみならず、アーティストさんとの信頼関係も構築されているんですね。

そういうのはありますね。ミュージシャンの方って、なかなか自分の作ったものを言葉にすることが難しいじゃないですか。自分の感想をアーティストさんに言うこともあるんですけど、それが本人にとって言いたかったことを言ってくれたみたいに思ってもらえることもありますし、そういう捉え方もあるんですねみたいなことを言われたこともある。でもリスナーの人はそれぞれにいろんな捉え方をするので、僕が紹介文に書いてるのはその一例に過ぎないんですよ。そういった意味で、僕が感じたことも書くんだけど、それに限定させすぎないことも大事だと思います。

―アーティストさんにとっても、かなりこの店の存在が大きいのだと感じました。

アーティストさんご自身で店に持ち込みしていただいたこともあって。その作品がうちのコンセプトにすごく合ったんですよね。そこからその方のほとんどの作品を取り扱うようになって。そういう積み重ねもあって、現在ではほぼうちでしか売ってないようなアーティストも何組かいらっしゃいますね。CDをまだ作っているアーティストもたくさんいる。その方々にとっては、うちで取り扱ってもらえたらいいみたいに思ってくれることは嬉しいです。