「飾り付ける」という言葉のイメージ通り、モノが大量に増えた現代で私たちは無意識に「飾る」ことと「付け加える」ことが同じであると考えるようになった。しかしそれは飾ることの意味を固定し、装飾の可能性を狭める偏見になっていないだろうか。そこで今回は、モノが「減る」ことで飾られる”廃墟”を撮影しているアーティスト、toshiboさんにお話を伺った。このインタビューを通して「減る」という装飾の魅力を伝えられればと思う。

Toshibo:全国の土地を訪れて廃墟を撮影しているアーティスト。インターネット上の様々なメディアを通して作品を発信しており、現在は主にTwitterで写真を投稿している。オフラインの活動ではネット上で公開した作品の書籍化や展示会での作品の発表などを行なっている。

「ありのまま」の廃墟を映す

—— SNSなどで多くの人に見られた作品について教えてください。

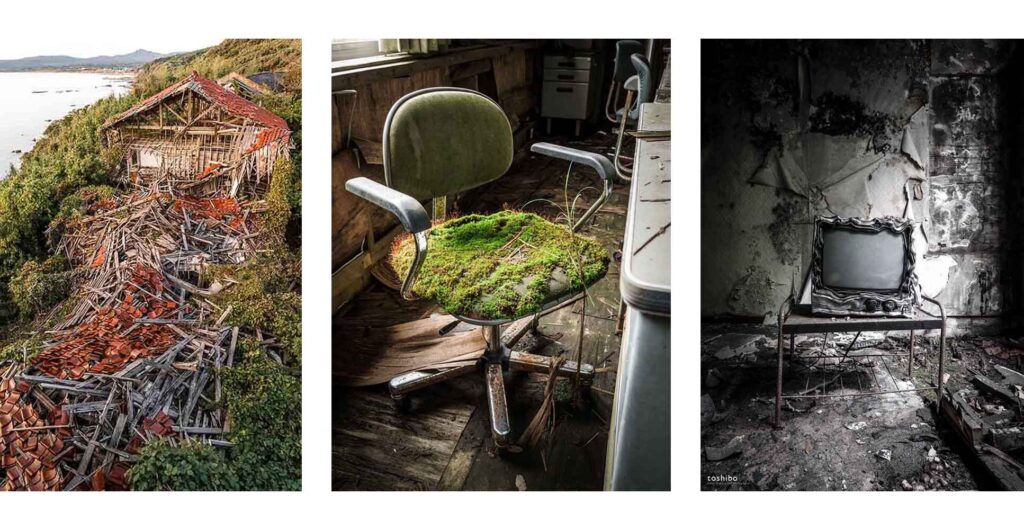

台湾の木材工場廃墟の写真ですね。(画像1)

個人的にも一番よく撮れたかなと思います。

実は廃墟の写真って、寂れてるとか怖いとか廃墟に対してマイナスなイメージがあるせいであまり支持を得られていないのが現状なんですよ。

そんな中で、この写真はそういうマイナスなイメージが抱かれにくかったんだと思います。

それには廃墟が登場する有名なゲームや映画の影響が大きいと思いますね。

そういうジオラマのような見方をしてもらうともっとメジャーなジャンルになるんじゃないかとも思っています。

—— では逆にtoshiboさん自身が思い入れのある作品について教えてください。

たくさんあるんですけど強いて言うなら、旅館廃墟の写真ですね。(画像2)

訪れた時間が夕方だったんで、少しずつ崩れながら植物に侵食されていく旅館が夕日に照らされていた光景がとても印象的でした。

これは活動全体の話にも繋がるんですが、このように訪れた場所で起こる日常生活では得られないような思わぬ出会いを求めて僕は廃墟の写真を撮影している節がありますね。

自然にここまで変化するのかっていう驚きがいいんですよね。

それで言えば、苔が生えている椅子の写真(画像3)や火災で変形したテレビの写真(画像4)も出会ったときの感動が大きかったです。

—— toshiboさんにとっての理想の廃墟とは何ですか?

何かが密集している建物が好きですね。

特に昔の旅館のような増築に増築を重ねて出来上がった建物が好きです。

具体的にイメージしやすいもので言うと度重なる建て増しで隣の建物との隙間がほとんどない香港の九龍城塞のような建物が一例ですね。

今回のテーマに当てはめてみるなら、当時は需要の増加から必要だったはずの増築部分が、今やその必要性を減らしてしまって飾りとなってしまった、といった感じです。

こういった建物は、効率を意識してシンプルなものが好まれる現代だともう新しく生まれてこないと思いますね。

—— 廃墟を扱うアーティストになった理由を教えてください。

元々小さい頃からマイナーなものが好きで、漫画とか音楽でもサブカルチャーとかのニッチなジャンルが好きでした。

その流れでマイナースポットやB級スポットと呼ばれるようなあまり人の行かない場所への興味を持つようになって、それらを扱った雑誌なんかも読んだりしていましたね。

そして大人になって車を運転したりして自由に移動できるようになったときに実際にそういうところに訪れるようになったって感じですね。

なので、起源でいえば衝撃的な出会いとかではなくて、そういう昔からの奇妙なものに対する興味ってことになるかもしれないですね。

—— 廃墟を撮影する際のこだわりは何ですか?

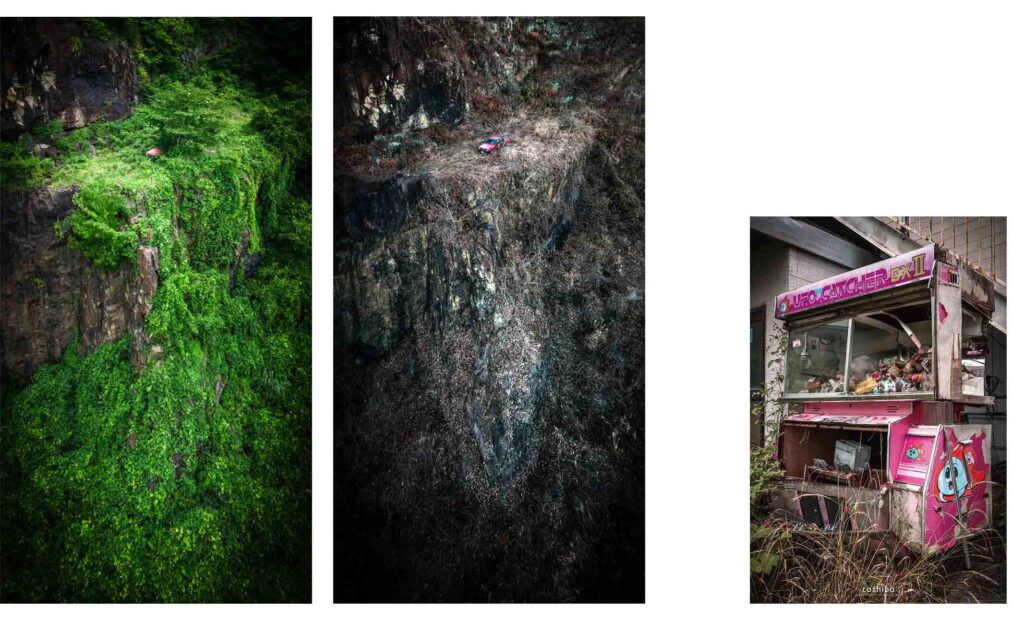

あえて難しいことを考えないで、ありのままの廃墟を写真に収めることを意識してますね。

それが一番廃墟が被写体として魅力を出せる撮り方だと考えています。

特殊な撮り方をしたり勝手に配置を変えたりして写真家としての作家性を出さず、時の流れで自然に出来上がったありのままの姿を撮影するように心がけています。

これも今回のテーマに沿って言うなら、廃墟を写真に収める時に対象物以外を減らすことで飾っているとも言えるかもしれません。

具体的に言えば、緑に覆われた車の写真(画像5,6)のように廃墟の様々な側面が分かるように撮影したり、UFOキャッチャーの写真(画像7)のようにできるだけ変に煽らずに正面から対象物全体のみを撮影したりするといった感じです。

—— 今度は撮影外で、主に作品をメディアに発表する際などでもこだわりはありますか?

先ほどありのままを意識している話をしましたが撮影外でもそれは同じで、写真に添える文書も単に思ったことを綴ってシンプルにしています。

例えば完成した写真の中の廃墟が何か有名な作品に出てくるような光景に見えても、作者である僕みずからが作品を発表する際に「〇〇に出てきそう」とは言わないようにしています。

有名な作品名を発表文に入れれば作品の注目度は上がりますが、その写真を見た人の想像力を掻き立てられないんですよね。

なのでそういった文章で見る人を増やすのではなく、作品自体の魅力で増やすことに重きを置いています。

技術的な話でいえば、展示会に出させてもらえるようになってからは自分の撮った写真をどのようにして作品として世の中に出すかっていうことを考えるようになりました。

HDR合成という、簡単に言うなら3枚の写真を部分的に合成してコントラストとハイライトを1枚の写真にくっつける編集方法を極めるようになったので、他の人だとなかなかできない写真が発表できていると思いますね。

また、これは根本的な話なんですが廃墟は廃墟そのものとして扱いたいと考えています。

ネット上では注目度を上げるために廃墟が心霊スポットのような扱いを受けていることがよくあるんですがそうじゃなくて、地味な印象を与えてしまうかしれないけど廃墟を廃墟そのものとして扱って作品にするっていうのを心がけています。

—— アーティストとして活動にやりがいを感じるのはいつですか?

SNSで投稿した作品をいくつかまとめて本にしてるんですけど、そういう作品集に反応があるとやりがいを感じますね。

もちろん作品をSNSに投稿してそれに反応をもらっても嬉しいんですが、それでもやっぱりSNSだとたくさんある投稿の中の一つになっちゃって、多くの人の目に留まったとしてもすぐに忘れられちゃうんですよ。

なのでそれらをまとめて本にしたものに反応があるほうが、SNSの投稿としてじゃなくアートとして評価をもらえてる気がして嬉しいですね。

もっと言えば、作品として反響があればアーティストとしても認められていると感じられます。

—— 作品を通して人々に伝えたいことは何ですか?

個人的にはもっと多くの人に認められてもいいジャンルだと考えているので、アンダーグラウンドでサブカルチックなものとしての廃墟の魅力を伝えていきたいと思っています。

—— 今後そのような作品を発表していった先の展望はどのようなものにしたいと考えていますか?

まずはSNS上で僕個人の作品を発表して廃墟の魅力を伝えていくことによって、廃墟に関するアート全体の認知度を上げて評価を得られるようにしたいです。

—— 先程、対象物以外を写さないことが写真を撮影する上での「減らして」飾ることになっているとおっしゃっていましたが、では廃墟自体は何が「減る」ことで飾られていると思いますか?

これは施設や建物から色んなものが減っていくことがもちろん答えに当てはまるとは思うんですが、もっと根本的なところで言うとずばり人だと思っています。

つまりは、様々な理由で特定の地域で過疎化が起こり、使わない施設や建物が生まれてそれが廃墟になっていくというのが廃墟の発生する仕組みということです。

例えば、青森県のむつ市あたりはとても廃校が多い地域になっているんですが、これは2000年に東北電力東通原子力発電所を地域に設置することを条件に市がもらったお金で数多くの小学校が建てられたものの、地方の少子高齢化の影響で通う子供が減ってしまってほとんど廃校になってしまったことが原因だと考えられています。

他にもバブル時代に建てられたリゾート施設が、バブルが弾けて観光客が減って廃墟化してしまったりしています。

こんな風に出来た廃墟からは、あの頃の戻れない過去みたいなものが浮かんで悲しいような儚いような気持ちを感じられます。

そういう一見マイナスな側面がどこか廃墟の魅力の一部になっていると思いますね。

また、廃墟自体の景色だけでなく、こういった背景も廃墟を多面的に捉えられる一つの大切な要素だとも思います。

—— 最後に廃墟を扱うアーティストとして「飾る」とは、ずばり何ですか?

ありのままにする、ということですかね。また自分自身もありのままでいたいと思っています。