善と悪。人間が発明したこの境界線は、地域により、時代により、様々な形に変化する。この境界線に、絶対的な答えは存在するのだろうか。オリジナルアニメシリーズ『PSYCHO-PASS サイコパス』(以下「PSYCHO-PASS」)が描く近未来の日本の人々は、あらかじめ決められた基準に従って罪を犯す前に裁かれ、罰せられる。この作品が見せる善悪は一見とても明確であり、確実に社会の治安維持に寄与している。しかし、現実世界の私たちから見たとき、それは本当に正しいものだと言えるのだろうか。監督を務める塩谷直義さんと共に、善と悪、この二つの朧げな実態を探っていく。

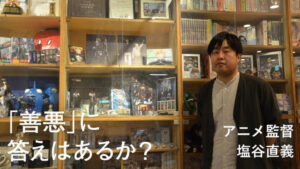

塩谷直義(しおたに・なおよし):アニメーション監督、演出家。1992年よりアニメーターとしてキャリアをスタート。2005年『BLOOD+』第3期OPで注目を集め、2012年『劇場版BLOOD-C The Last Dark』では監督を務めた。2012年からスタートした『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズでは、シリーズを通して監督を務めている。

数値化された社会

—— 塩谷さんは「PSYCHO-PASS」TVアニメ第1期から現在に至るまで、監督として制作に携わっていらっしゃいます。制作が決まったきっかけや初期構想はどういったものだったのでしょうか。

10年くらい前に、僕が所属しているProduction I.Gと本広さん(註1)とでオリジナルアニメーションの企画を立ち上げたのが始まりです。

既存のアニメ作品にはない、新しい世界観の警察群像劇を描きたいという思いからスタートしました。

虚淵さん(註2)には企画途中から参加していただき、現在の「PSYCHO-PASS」の大枠が決まって形になっていきました。

企画初期から現在まで「PSYCHO-PASS」に常に携わっているのは僕だけになっていますね。

それだけ長く作品を作る機会を頂いているということなので、企画自体の器を頑丈に作ることができたんだなと感じています。

——「PSYCHO-PASS」は、人間の心理状態や性格的傾向を数値化し、それを基に社会を管理することができるようになった近未来の日本が舞台となっています。この設定は、どのようにして出来上がったのでしょうか。

「PSYCHO-PASS」の世界観を作っていく過程で、将来的に不安要素となり得る現代人の特徴とは何か?を話し合いました。

そこで話題になったのが、数値化された指標が人間の基本的な判断基準になって、自分自身の判断や考えで考え判断することがどんどん希薄になってきている、ということです。

例えば、おいしいまずいより、カロリー、糖質の量などの数値を基に食べるものを選ぶことってありますよね。

また他人の評価をSNSのフォロー数や視聴回数のみで判断してる人は多い。

数値化することによって、複雑なものを単純化することはできます。

けれど、それは複雑であるはずの複合的要素を切り捨てている事を忘れてはいけません。

特にそこから生まれる負の側面を見落とさないようにすことに留意しないと見誤ります。

100年後の未来、数値がもっと人間の判断基準の確固たる柱になったとき、これまで言葉で表してきた道徳的なものすら数値化されるかもしれません。

数字イコール正義になってしまった近未来で、その正義を問い直す、ここを意識して物語を作っていきました。

特にシビュラシステム(註3)はこの物語の核となる存在であり、今お話ししたことを具現化したものになります。

システムが提示する数字が社会全体の基準になったとき、その絶対的な存在価値に対して人人々にが思考や生き方をもう一度考えさせる絶対的な存在る象徴として登場しています。

「PSYCHO-PASS」が描く社会の善悪

——「PSYCHO-PASS」が描く社会では、シビュラシステムが人々を管理し、また善悪の判定すらも人間に代わって行なっています。作中では、暴行などをされて平静を保てなくなった被害者側もシビュラシステムによって潜在犯(註4)であると判定されるシーンがたびたび登場します。シビュラシステムは、どのような善悪の判断基準に基づいて裁きを行なっているのでしょうか?

シビュラシステムは、社会維持に貢献し「最大多数の幸福に対してメリットがあるもの」だけを正しいと判定する極めて全体主義的なシステムです。

例えば質問にあったようなエピソードでは、事件の被害者だとしても、一般市民や社会にとって危険な存在とシステムが判断すれば悪と診断されます。

本作品では、常にシステムの庇護のもと一般市民はストレスフリーで穏やかな生き方をしています。

そんな状況下で、これまでに経験のない恐怖体験で極度のストレスを受けた被害者と社会の中で生活を共にした場合、不安が伝播するとシステムが判断した。

数値化で善悪を測定した場合に、社会全体としてはデメリットが生まれる可能性をとったわけです。

もちろん、それが本当に正しいかどうかは別として。

—— 現代社会から見ると、とても不条理なことのように思えます。

はい、そうだと思います。だからこそ、システムが支配する世界に対して主人公たちが疑問を投げかけるドラマにしています。

第1期から最新作まで、シビュラシステムは人間に対して分かり易く善悪を提示していきます。

だけど常に最終的な選択は人間の手に委ねられる設定にしています。

SF作品を作っているので、極端に言えばもっと人の手を離れたシステムで完全支配された世界を見せることも可能でしたが、私たちが描きたい主題はそこにはありません。

コンピューター化された社会システムでも結局のところ人間の補助的な存在であり、人と社会を支える一つの大きな器でしかないのです。

その中で人間がどう判断して生きていくのかを問うのが「PSYCHO-PASS」という作品です。

何が善であるか、悪であるかという話を作りたいわけではなくて、見ている人に「それが本当に唯一の正解なのか」という疑問を持ってもらいたい、という意図でいつも作っています。

——「PSYCHO-PASS」における日本は、シビュラシステムの管理によって、ある一面ではユートピアとも言えるような繁栄を築いています。塩谷さんは、この社会をどう捉えていますか。

社会全体として見たときに繁栄している部分はありますが、それでもうまくいっているとは言えないと思います。

うまくいっていると言える人は、自分が社会システムによる恩恵を受ける立場にいると考えているからでしょう。

もし、うまくいっている側から否応なしに疎外される潜在犯側の立場になったとしたら、果たしてその社会を受け入れられるでしょうか?

全体が幸せなら自分や家族が社会の犠牲になっても構わないと思える人はなかなかいないんじゃないかなと思います。

そもそも、SFが描く近未来は基本的にディストピア(註5)だと私は思っています。

「PSYCHO-PASS」のような近未来を描くとき、その発想のタネになる部分は、今を生きる自分たちの不安なんです。

作り手である我々が現在の位置から想像し得る不安をキーワードにし描いて、その上で作品としての振り幅を出すためにそれを極端な形で見せる――飛躍しすぎず、見ている人がある程度現実味を感じられるギリギリのところを描くことで、視聴者にも現実世界に対して疑問を抱かせることができるのではと思っています。

それがあまりにも飛躍しすぎてしまうとただのフィクションになってしまい、先に述べたテーマを肌で感じられないですからね。

善悪の判断基準は存在する?

—— 善悪の判断基準は明確に存在すると思いますか。

難しいところですね。

ただ、僕たちが「PSYCHO-PASS」で描いた100年後の日本では、大多数の人の、「こうしたほうが社会はまだうまく回る」という考えが社会にとっての善を作り上げています。

でも人も価値観も変わっていくし、ある時代の善悪の判断基準が永遠に正しいものであり続けることは当然不可能ですよね。

最新作の「PSYCHO-PASS サイコパス3」では、長く続いていた鎖国状態を終え、段階的な開国政策に舵を切り替えた日本を描きました。

もともと鎖国という設定は、日本の現代社会において、日本人の大半が英語を喋れなかったり、島国である特性上、外国人に対して壁を作ってしまいがちな現状を発展させて作ったものでした。

その鎖国政策を廃止して、移民を受け入れなければならない状況になるのが第3期です。

これはインターネットで距離感が近づいた今の世の中と、人口が減少し続ける日本の現状と同じです。

自分たちとは異なる価値観を持つコミュニティと交わったとき、従来の基準は確実に変わっていきます。

絶対的だとか普遍的だと思っていたものが変わらざるを得なくなったときに、僕たちはどう生きるべきか、どう考えるべきか。

それは今まさに私たちも考えなければいけない問題です。

第3期では、そういった問題に直面した人間の苦悩や葛藤を描いています。

—— では、本来流動的であるはずの基準をなぜ絶対的なものだと考えてしまうのでしょうか。

これはシビュラシステムの正体にも繋がる話なのですが、社会規範とか、法律とか、そういった判断の基準は結局どこかの誰かが決めたものでしかないんです。

だけど、「法」や「システム」といった言い方に変換したとき、それが見えにくくなってしまう。

実際には自分と同じ人間が定めたに過ぎない基準が神格化されて見える。

でも人の手を介している以上、絶対的に正しいのではないということを忘れてはいけないと考えています。

シビュラシステムは、あくまで「基準」というもののひとつの側面を具現化した存在です。

要は問い続けること、考え続けることが大事なんです。

「PSYCHO-PASS」は、一つの結論を提示するのではなく、問い続ける行為それ自体をテーマにした作品だから、何年も作り続けられているのかなとは思いますね。

基準に依存する危うさ

—— 以前のインタビューで、脚本を担当した虚淵玄さんが「PSYCHO-PASS」の社会を「思考停止社会」と形容されていました。作中では、システムに疑問を持たない人間が善良であるとみなされます。これはどういった思いから作られた世界観なのでしょうか。

「PSYCHO-PASS」の中の日本は、個人のあらゆる情報を管理下に置き、それを基に最適化された人生をシステムが各自に提示する社会です。

だから、ちょっと飛躍した言い方になりますが、結局何も疑問を持たないようなバカであればあるほど問題を起こさず、社会にとっては善良な人間なんですよね。

本編では描ききれなかったのですが、「PSYCHO-PASS」における一般的な市民の姿を表すエピソードが一つあって。

ちょっとした事件が起こったとき、犯人を見つけるために目撃者である街中の人に聞き込みをするんです。

だけど、みんな思考や選択を放棄して、治安維持の大部分をシステムに任せているから、基本的に他人の顔を見ていません。

だから誰も犯人の顔なんて覚えていないし、思い出そうとするとむしろ色相(註6)が濁ってしまいます。

でもそれが、「PSYCHO-PASS」の社会にとっての「善良な」市民なんですよね。

—— 自分の意思や選択を委託してしまった結果、人々は考える力を失ってしまうんですね。私たちからすると、狡噛や征陸らのような考えることをやめなかったからこそ潜在犯になってしまった者たちのほうが、すごく人間らしく見えます。

決して何か一つの基準に依存することすべてが悪いとは思いませんが、何かにしがみつきすぎているより、自立して広い視野を持てたり、視点を変えられたりすることが大事だと思っています。

そういうことをできるのがカッコいい人間だし、僕はそういう人間を描くのが好きです。

カッコいい人間とは、行動を起こせる力強さや、自分で判断できる強さ、彼らの生き方それ自体なんです。

それらをしっかり描くことで、初めて本当にカッコいいと思える瞬間が出てきます。

「PSYCHO-PASS」のような、人の行動が制限される社会だからこそ、自分の生き方を模索しながら社会にあらがう人を常に描きたいと思っています。

そういうあらがう強さこそ、僕が描いていきたい人間像なんです。

—— 今後の「PSYCHO-PASS」について、何か展望はありますか。

これから先どうするかは具体的にはお話しできませんが、ただ、よく「シビュラを打倒する話を作ったら?」と言われるのですが、それをいきなり見せることはできないなと思います。

以前、荒廃した世界の支配者層を打倒し、彼らに独占されていた資源を平等に使えるようにしてハッピーエンドという映画作品を観ました。

僕はそれを観て、これからが大変だよなと思いました。

もちろん完璧ではなかったけれど、ある程度の規律を作っていたコミュニティを「それは不条理だ!自由を!」と言って、後先考えずに全て壊してしまうのは見方によれば少し無責任です。

シビュラシステムを壊すことに関しても似たところがあって、いつか電源を切るときが来たとして、いきなりそれをやったところで社会には混乱しか生まれない。

それならば、シビュラシステムが要らない社会とはなんなのか、それを作るにはどうしたらいいのかを段階を踏んでしっかり描いていかなければならないなと思います。

—— 最後に、読者である若い世代へ何かメッセージがあればお願いします。

「PSYCHO-PASS」は、自ら破滅へ向かって進んでいく人類と、それにあらがい続ける人々を描いている作品です。

皆さんにも、うまくいきそうにないからといって希望を捨てるのではなく、あらがってほしいと思っています。

僕も、やる前に難しそうだなとか、大変そうだなとか思うことは何度もあります。

でも、思いついちゃったし、こっちのほうが面白そうだと思ったらやりたくなるんですよね。

はなから諦めるんじゃなくて、なんでもかんでもがむしゃらにやってみれば、理想通りにいかなくても意外とそこからまた違うものが見えることもあるので、一生懸命頑張る大人になってほしいなと思います。

すごい単純ですけど(笑)

『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ:人間の心理状態や性格的傾向が数値化できるようになった未来。個人の魂の判定基準となったこの計測値を人々は「サイコ=パス」の俗称で呼び習わした。あらゆる心理傾向が記録・管理される監視社会で、新たに生まれ続ける犯罪に立ち向かう刑事たちの姿を描いた近未来SFドラマ。

(註1) 本広克行 監督・演出家。代表作は『踊る大捜査線』シリーズなど。「PSYCHO-PASS サイコパス」第1期、劇場版では、総監督を務めた。

(註2)虚淵玄 シナリオライター・小説家。代表作は『Fate/Zero』『魔法少女まどか☆マギカ』など。「PSYCHO-PASS サイコパス」第1期、劇場版では、ストーリー原案・脚本を担当した。

(註3)「PSYCHO-PASS」に登場する、街中に展開された街頭スキャナーなどから人々のあらゆる生体反応を計測し、心理状態や性格の傾向までも数値化するシステム。犯罪に関わる思想傾向の数値は特に「犯罪係数」と呼ばれ、これに基づいて刑が執行される。

(註4)作中で、犯罪係数が100を超え、たとえ罪を犯していなくても「悪意」を持つものとしてみなされた者を指す呼称。矯正施設に送られるなど、社会からの隔離措置を取られる。その中でも特に300を超えた者は、即時抹殺処分される。

(註5)理想郷を意味する「ユートピア」の対義語。政府などにより作られた徹底的な管理社会を指す場合が多い。

(註6) 作中に登場する、人間の数値化された精神状態の表層的な部分を視覚的に色で表したもの。ストレスが無くポジティブな人間であるほど色相は白に近づき、逆にストレスが多くネガティブであれば色相は黒に近づく。