『 少女☆歌劇レヴュースタァライト 』

舞台に憧れる舞台少女達の成長や葛藤を描いた物語は、ミュージカル、アニメ、ゲームアプリなど多方面に展開し人気を集めている。その中でも、2021年の初夏に公開された『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 』は口コミや映画サイトでも高い評価を受け、未だに再上映を行う映画館や上映館の追加もあるほどのロングラン上映となっている。

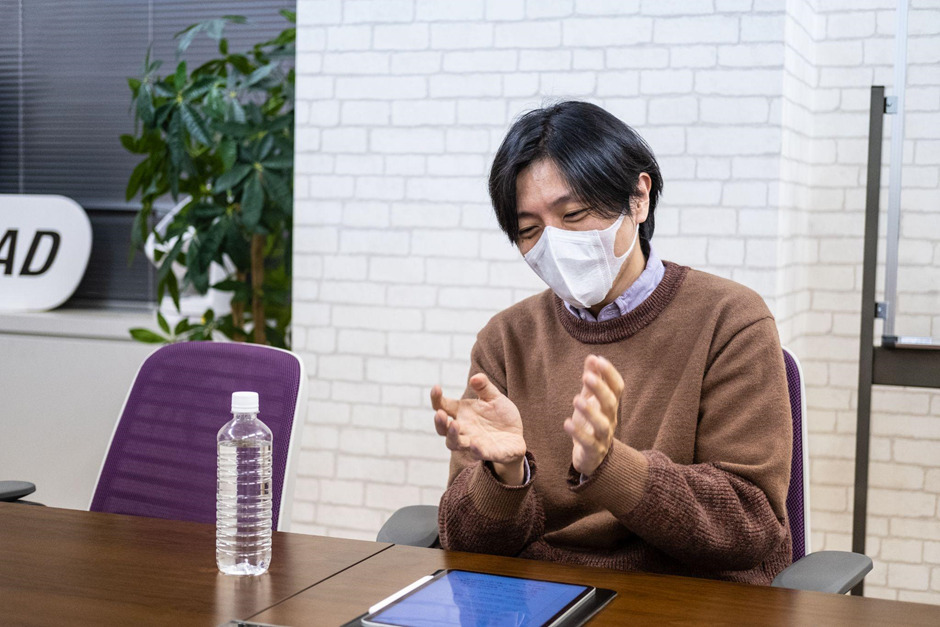

本インタビューでは、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト(以下、スタァライト)』のアニメ・映画の監督を担当した古川知宏監督にお話を伺った。映画制作について質問していく中で古川監督のポリシーや映画監督としての”燃料”が明らかになり、それらを踏まえ学生へのメッセージを頂いた。

さっそくですが、『劇場版スタァライト』について古川さんの感想をお聞かせください。

自分の未熟さと能力の無さにクラクラしましたね。スタッフが未熟なんじゃなくてスタッフの才能を引き出しきれなかった自分が未熟だった、それだけです。だから、いまだに辛いですね。お客さんに喜んでもらえるようには努力したんですけど、自分の弱点がむき出しにされた感じがあって、それ自体は次のモチベーションになりましたね。

個人的には凄く楽しんで見ていたのですが、まだ満足していないと。

僕らの業界の人間はあまり自作の出来に満足するってことは少ないですからね。自分は、迷いながらしか作品を作れないんですよ。その結果「ああいうスタイル」の作品になって、それがお客さんには面白さとして届いているみたいなのですが。

なるほど、「ああいうスタイル」の作品とはどういったことですか?

今回の劇場版では、体験型の映画を目指して作りました。昔、映画を見た時にお話の筋よりも映像体験に置いてきぼりにされるような体験を何回もしたことがあって、それって最近のアニメにはあまりないなって。それなら自分でもやれるかなって感じですね。あとは色んな制約もあって…。皆さんは今のアニメの作品数って多いと思いますか?

今のアニメの作品数ですか…。沢山あるとは思いますが多いとはあまり思っていないですね。

実は今のアニメの作品数って僕らの世代、1990年代ぐらいからすると3~4倍ぐらいになってるんですよね。今の大学生ぐらいの方は中高生の頃からそれぐらいあったと思うから気にならないと思うんだけど。そういった背景もあって、今のアニメーション業界って本当にスタッフの確保が難しいんです。大手のスタジオでもその状況は大差なくて、しかも僕は自分で沢山のスタッフを集められるような人脈のある人間じゃない(笑)そんな中でアニメ映画初監督しますってなった時に、大上段から正攻法の凄いアニメを作ろうというのは難しい。そんな状況でお客さんをどうやって喜ばせるのか思案した結果、普通のアニメとは違う体験に振り切るってことが唯一自分に残された選択肢だったんです。

そういった背景があったんですね。視聴者としては完璧に映像体験に置いてかれました(笑)音と光がもうブワァーー!!!って気づいたら終わってて。

今作の戦闘シーンであるレヴュー中の一幕、強い映像体験が観客を魅了する。

それは良かったです。実は脚本の段階だと上映時間はもっと長かったんですよ。元の脚本はもっと丁寧に説明してるんで、2時間40分ぐらいの尺を2時間にしてます。脚本の樋口さんの名誉の為に付け加えておきますが、樋口さんの脚本はとても素晴らしいもので、全く問題は有りませんでした。

なるほど、そんなに長かったんですね(笑)

そうですね(笑)そこから刈り込んでくみたいなことはしましたね。でも、なんていえばいいのかな、限られた尺の中にそぎ落としていくっていう行為は個人的には捨てる行為じゃなくてブラッシュアップする行為だと思ってるんですよ。

「削る」じゃないんですね。

「削る」じゃない、その削ったことすらも演出にするべきで。人間って余剰分を絶対に作るんです。全部入れたい、全部伝えたい、で作るんですよ。でもそれって端尺の部分が必ずあって、それが本当に作品に必要なのかと言われるとそうじゃないんです。自分がやりたいから入れたいとか、これお客さんが喜ぶかもしれないから入れたいとか、ある種、蛇足とまでは言わないんだけど余暇とか余地の部分がある。そこを削いでいくと、作品のテーマや本質が抜き身になっていって、異常な速度でお客さんに飛び込んでいく。そしてそれを大きな音と激しい光と共に見せられるっていう。

なるほど、だからああいう体験になるんですね…。上手く言葉に出来ないですけど。

誰もあの作品を文章化しろって言われても無理なんですよ。それは余剰であった説明の部分が抜けて「体験がむき出し」になってるからなんです。

『劇場版スタァライト』では、様々な映画のオマージュや芸術作品が元ネタになったりしてますけどそれについてお聞かせください。

日活映画株式会社を彷彿とさせる演出

そうですね、考察されるファンの方の盛り上がり方がちょっと過熱しているというのもありますけど(笑)1つ言いたいのはオマージュが「やりたくてやっているのではない」ってことです。それは、オマージュが目的になるでしょ?僕は北野武さんの映画が好きなんですけど、例えば武さんの『ソナチネ』っていう映画のこのシーンから自分はどういう感情を受けたのか、それが重要なんですよね。お客さんにも悲しいって思ってもらいたいときに、『ソナチネ』で武さんはあそこでこういった乾いた空気演出していたよな、あれは凄い効果的だったなって。僕が引用とかオマージュと言ってるのはその空気の話のことが多いんですよね。お客さんに与える空気とか質感のほうが重要で、武さんの場合だとそれがよくキタノブルーって言われてる映画の色と質感。そして、演出家の最初の仕事はそのシーンを因数分解していくことなんですよ。そういう空気や質感が青から生まれてるのだったらあれは「特別な青だね」だし、このシーンはあのカメラ位置で久石さんの音楽が流れ始めるから効果的なのかなっていうふうに。それが、結局自分の中の蓄積になるんです。そして、それをそのままやるんじゃなくて、じゃあレヴュースタァライトで「愛城華恋」というキャラクターを仮にお客さんに悲しいって思ってもらいたいって考えたときに、「レヴューだったらどんな方法が最適なのか?」と考えるんです。武さんだったらブルーだけどうちの作品だったらブルーじゃないなって、ブルーじゃなくてイエローなのかなって。そういったことなんです。

表情や場の色彩から空気が伝わってくる。

なるほど、ただオマージュするってことではないんですね。因数分解して要素を抜き出すというのは先程の削るじゃないって話と似ていますね。

そうですね、演出家のやることって因数分解して再構築して組み立てるって行為なんで。ただ、大人の仕事って全部そうじゃないですか?自分が関わっている仕事とか自分がやっている仕事を含めて、今現場にいるスタッフが何をやっているのか、顧客が何を求めているのかを分析して分解して、自分と今いるスタッフでお出しできるものが何かを再構築してお出しする。例えば、過去の実績とか自分のところの商品の開発とかでこういったデータがあるとして、このお客さんだったら、この商品に対してこういうふうに反応してるってのはデータとして解析できるわけじゃないですか。それはもう流通だろうと製造業だろうとアニメの演出だろうと僕は全て同じだろうと思っています。基本的に自分のいる現場と自分の身の回りを分解して再構築して相手にお出しするってのが大人の仕事なのかなって思っています。学生向けに言ってみたってことで(笑)

ありがとうございます(笑)

仕事なんて全部そうですよ。その抜き出し方が個性になったりとか、例えば僕らみたいな業種だと作家性って言われて。企業だとどんな例が有るかな?ホンダだったらこういうバイク作れるねってなるだけの話でしかないっていう。

やってることは一緒なんですね。

同じですね、スケールとモノが違うだけで。漫画家の人もミュージシャンの人も全部同じだと思うし、子育てすら同じじゃないですか。人との付き合いも取捨選択。僕らって、特に監督とかみたいな業務って、沢山の提案の中から「選ぶ」っていう仕事なんですよ。選ぶときに、その自分の中の因数分解のパターンとか精度が作家性とか言われるものに代わるって感じですよね。僕の仕事は基本的にそういうスタイルでやってるかなぁ。

そういった因数分解って行為は凄い熱量を使うじゃないですか、その熱量を支える原動力、いわば”燃料”にあたるものはありますか?

劇中ではトマトは舞台少女を燃やす”燃料”として描かれている。

アニメの監督ってまずマジメにやればやるほど儲からないんですよ(笑)まあそれは置いといて、なんて言ったらいいのかな…面白いアニメが作りたい、それだけ。「あいつのアニメ面白いな」って言ってもらいたいし、お客さんも喜んでいると嬉しいし、あと何よりも、「憧憬」ですね。僕が過去に見てきた映画とか、昔読んだ本だとかそういったものに対する憧れだけでいまだにやってますね。だから敗北感があるんですよ、「悔しいな〜」って、「あれより面白くならないなぁ」って。僕、すぐに元気無くなるし、情熱を平気で失うんです。でも、そんなときは自分が好きだった映画とか本とか、その中の自分が一番好きなシーンだとかをもっかい見直してみたりとか読んで、「あ~俺こんな面白いものまだ作ってない!」って(笑)きついけどそれだけですね。だから、「幼稚」なんだと思います。

「幼稚」?それを超える作品を作りたいだけということですか?

超える…超えたいのかな?それすらわからない。近づきたいのかも…いや、近づきたいんだったら寄せたり似せるんだと思うんですよ。でもそうじゃなくて、心底自分が作って面白くて、自分も満足に思える作品って何なんだろうってのを答えが無くて探し続けてるからやれてる感じがありますね。そして、才能がないからだと思います。才能がないのが僕、長所なんですよ。

どういうことですか?

埋める余地がまだいっぱいあるってことです。俺できるなとか才能あるなとか全く思わない。

自己肯定感が低いということですか?

いや、謎の自信で「いけるだろ!」って(笑)ある漫画で、確かパチスロにはまったキャラクターが専門学校に行くんだけど、俺は特別で天才だからこいつらの授業受けても意味がないみたいなことを言うんですよ。いつか俺はお前らの年齢の時にはもっと高い地位にいるみたいな。まあ…あれとあまり変わんないレベルなんです(笑)。そのキャラはパチスロにハマっていて、僕はアニメ作りにハマっているってだけで。

根っこはその精神と変わらないんですね。

もうとっくに自分の才能の無さと能力の低さ、そしてアニメーション業界の豊かな才能たちにコテンパンに叩きのめされているので、そもそも「上」みたいな考え方は有りません。だからさっき言った通り「幼稚」なんだと思います。もっといいアニメを自分なりに作ってみたいとかそれだけですね。

なるほど、ちょっと変な言い方なんですけど「幼稚」になるコツってありますか?

原初体験を大事にすることですね。好きなものに対する自分の好きだっていう気持ちを疑わないことかな?って思うんですよ。

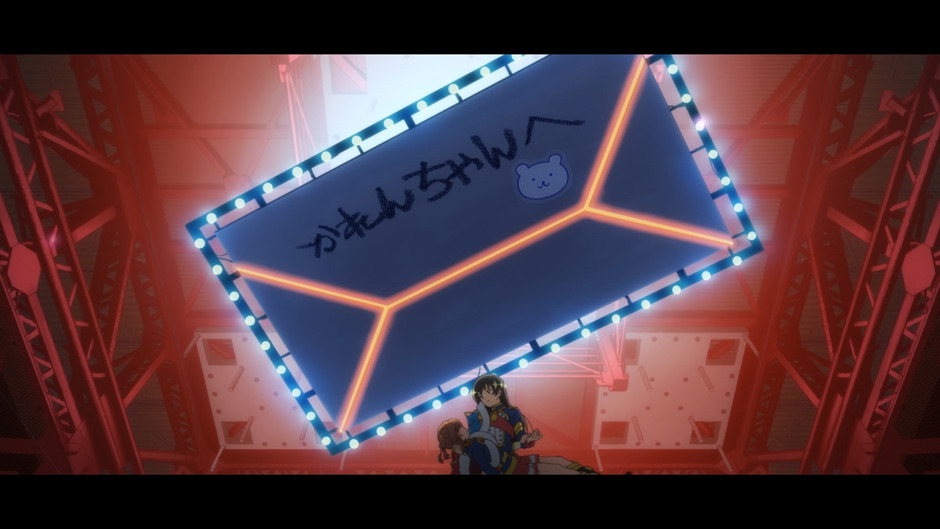

幼い頃に舞台の観劇に誘う為に作った手紙、その体験が2人の運命を変えた。

半端に知識がついてくると、斜に構えて見ちゃったりもするんだけど。どうでもいい知識を入れないってことも大事かなって思ってます。今って情報が飛び交いすぎてるんで、情報収集しちゃうじゃないですか。

そうですね、しちゃうし勝手に入ってきます。

仕方がないかなとも思うし同時に見ないようにもするんですけど。なんていうんですかね、役に立ちそうな知識にまみれないことかな?ライフハックとかに。ライフハック、時短、コスパ、この3つの単語の情報との接点からなるべく距離を取るようにしています。特にここ3年ぐらいで余計そうなりましたね。危険だなって思って。

そういうタイプの考え方がですか?

考え方とかじゃなくって、なんていうんですかね、「便利さ」に騙されるんで。便利な情報を集めることに終始しちゃって、その情報を取捨選択して自分にとって必要なものか選べないまんまになっちゃう。例えば、Twitterとかだとそのリンクをコピーしたりとか、その中にいいねしておいたりとか。そこで満足したりするでしょ?結局見なかったりするでしょ?見る?(笑)

見ないですね(笑)。

しかもそれが将来自分に役立つかもしれないって思っちゃうときがあるんですよ。自分が本当に好きな事や大事にしたい原初体験が何もせずに流れてくることはそんなにない。それは「無料」で「お得」そうなだけの関係のない情報です(笑)

なるほど。

情報を貯めるって行為に終始するのは危険で、それよりは実業の方が重要かなって。でも貯めるって行為がマイナスじゃないんですよ。知識が無駄だとは絶対に言わなくて、幅は重要なんです。でも、結局知識って必要な時にしか価値がないじゃないですか。その必要な時に早く自分を追い込むことの方が重要なんで。例えば僕だったら新しい作品の絵コンテ書いたりだとか、他人の作品に参加してみるとかで、求められるスキルが変わってくるんですよ。その時に、「あ〜あのときのあれが使えるかも」ってなって初めてその知識に意味が出てくるじゃないですか。だから貯めるだけではなくて、次の新しい環境とかにドンドン乗りだしていく。そうすると、自分に足りない知識が可視化されて貯める行為に意味が出てくる。貯める行為と実行検証する行為の「両輪がうまく回転する」のを重要視してるかな。それが、情熱とモチベーションを維持することになる。新しい作品とか環境にチャレンジすると、足りないを知るんで。

足りないを知る。

そうですね、自分が不勉強で才能がないことを早めに認めること。めちゃめちゃモチベーションが下がるし上がるよ!(笑)諦めたほうがいいかも知れない、でもまだ余地あるなって。やっぱ他人と比べちゃうと限界があるんで、自分にまだ余地があると思えるほうがいいかな。昔はそういうのは綺麗事だと思ってたんですけど、思った以上に30代半ばを超えると本当にそう思ってきます。ビックリします。20代前半の頃は、綺麗事だなって思ってました!「他人と比べてなんぼだろ、俺はあいつよりイケてる感じになりてぇ!」って思ってたんだけど、今は自分の身の丈にしか興味なくなってきて(笑)。そこを、ちゃんとみんな右往左往して、ちゃんとこう中二病を爆発させていって、最終的に30代半ばでいい感じになればいいんじゃないかなって(笑)。

本作の標語である「アタシ再生産」

最後に、学生へのメッセージをお願いします。

劇場版レヴュースタァライトに、「おやつの時間はもうおしまい」っていうセリフがあるんで…大学生の時間は「おやつの時間」です。だから「おやつの時間」はもうお終いですよって(笑)。ただ、おやつって本当は食べなくても生きていけるじゃないですか。必要な栄養だけ取ってればいいんだったらビタミン剤とかプロテインとかその他諸々だけ摂取していたら、死にはしないじゃないですか。でもおやつって嬉しいし、それが人生の幅なんです。学生の時は本当に、どうでもいい余地を大事にしてもらいたい。さっきいったようなコスパとか時短だとかは仕事で追われ初めてからでもいいんじゃないかって。学生の時からそれをあんまりしていると、今後自分が何か究極的な選択を選ばなければいけないときの選択肢と経験が足りなくて、結局他人の情報に左右されてしか選べなくなってしまう。それは結構悲しいことかなって思います。だから、その余地を育むための「おやつの時間」を大事にしていただけたらと思います。