個人の信念を社会的な信念へ

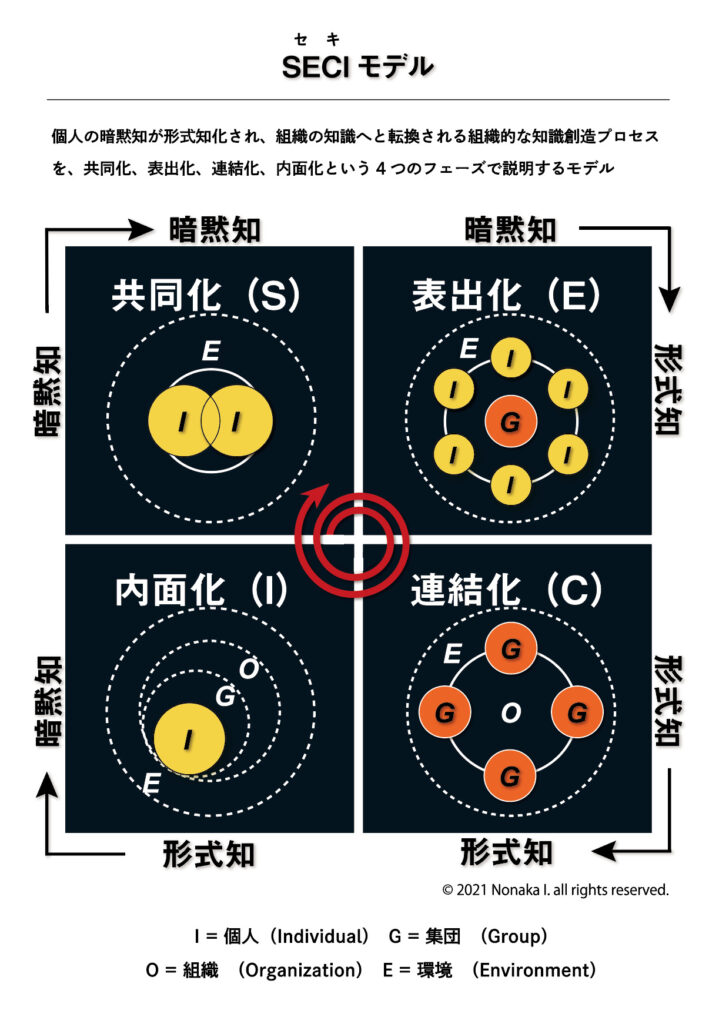

組織内で生まれる知を探求し、その生成プロセスを理論化したことで、世界的な名声を獲得してきた野中郁次郎さん。野中さんは長年、組織知が生み出される過程で人と人との相互作用、特に対話が極めて重要になると述べられてきた。ご自身の考案されたSECIモデルとともに、対話がわれわれの知的営みの中で果たす役割を伺った。

-683x1024.jpg)

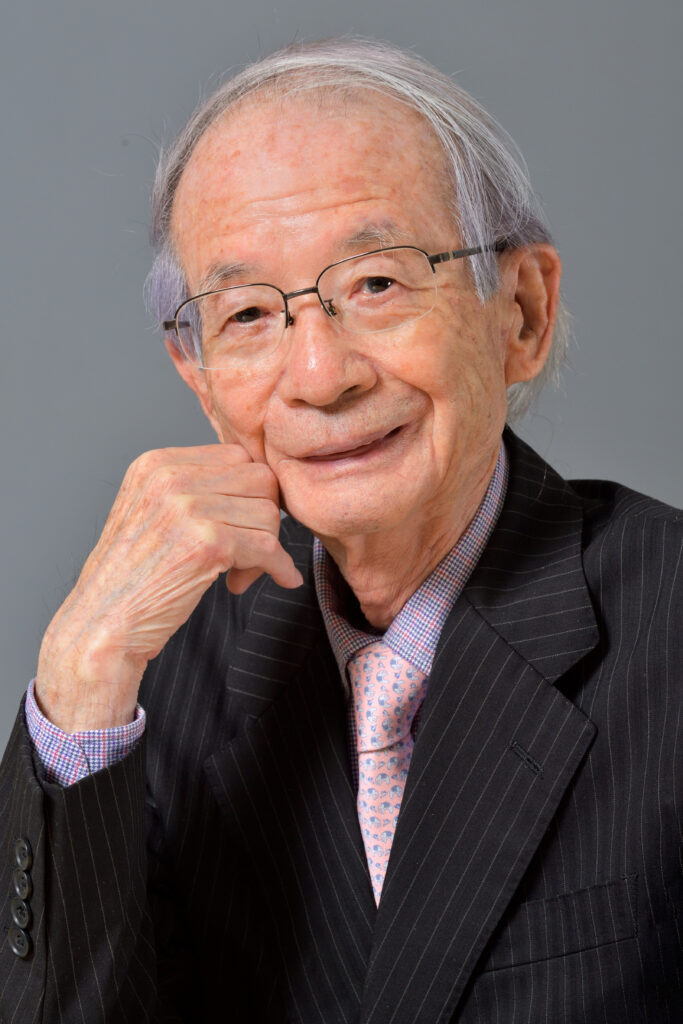

野中郁次郎:現在、一橋大学名誉教授、日本学士院会員。早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造(株)勤務ののち、カリフォルニア大学経営大学院(バークレー校)にて博士号を取得。南山大学経営学部教授、防衛大学校教授、一橋大学産業経済研究所教授、北陸先端科学技術大学院大学教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授を経て現職。カリフォルニア大学経営大学院(バークレー校)ゼロックス知識学名誉ファカルティースカラーを併任。知識創造理論を世界に広めたナレッジ・マネジメントの権威で、海外での講演も多数。2002年、紫綬褒章を受章。2008年5月5日のウォール・ストリート・ジャーナル「The most influential business thinkers 最も影響力のあるビジネス思索家トップ20」でアジアから唯一選出された。2010年秋、瑞宝中綬章を受章。2013年11月にThinkers50(最も影響のある経営思想家50人)のLifetime Achievement Award(生涯功労賞)を受賞。さらに、2017年、カリフォルニア大学バークレー校ハースビジネスクールより「Lifetime Achievement Award(生涯功労賞)」を受賞。 近著に『直観の経営』(KADOKAWA、2019年)、『知略の本質』(日本経済新聞社、2019年)、『The Wise Company』(Oxford University Press,2019)など多数。

対話を通して生まれる共感

—— 対話をする際に大切なことを教えてください。

人と人とが直接、面と向かって話すことが大切だと思います。

あらゆる対話の中で、表情や雰囲気、あるいは周りの状況も含めて、お互いに意味を感じとることが大事なんです。

チンパンジーやゴリラの研究を通じて発見されたミラーニューロンというものがあります。

われわれには相手の行動を見ているだけで、相手の意図を感じとれるニューロン(神経細胞)があるんです。

言語を媒介にしなくても、無意識に相手の意図・視点・気持ちがわかり、共感できるんですよ。

ここで重要になるのが身体性を共有するということです。

オンライン上での対話だと相手を対象化してしまうので、一方的な関係しか結べず、共感を生み出すことはなかなか難しい。

人間は相手と身体的に時空間を共有し、触れ合うことによって、相手の視点に立ち、相手の経験を自分の中に取り込むことができるようになります。

そして、お互いの差異を認識し、それを乗り越えることで共感を生むことができるのです。

—— ご自身の考案されたSECIモデルも共感からスタートしていますよね。

SECIモデルは日本発のモデルで、企業のイノベーションのプロセスを理論化したものです。

図にもあるように、SECIモデルは個人ではなくペア(二人)から始まるモデルです。

この根底には、人は人との関係性の中で人になる、つまりわれわれは関係性の中で自己認識するという考え方があります。

イノベーションを起こすうえでも人と人との関係性が重要で、その中から生まれる共感がベースになるんです。

—— 三人以上で対話を行うときにはどのようなことを心がければ良いのでしょうか。

ペアで対話することとの違いは、二人より三人で主観をぶつけ合うほうが、より客観に近づくということでしょうね。

ただ、対話する人数は何人になっても構わないのですが、原点がペアであることは忘れてはいけません。

何人集まろうが、真正面から全身全霊で向き合い、相手の視点に立つ。

そうすることで、個人の想いが組織へ共有されて、イノベーションへと繋がっていくのです。

近年、日本のイノベーションはだんだん劣化してきていますが、要因の一つはお互いに直接向き合って、真剣勝負の対話をやることが、決定的に欠けてきていることにあると思います。

—— 対話を通じてもたらされた共感からどのようにしてイノベーションが生み出されるのでしょうか。

共感を媒介にした対話を通じて各々が意味づけした本質がコンセプトや概念として表出化され、あらゆる知を自在に組み合わせて、モデル・物語・理論が作られていきます。

ペアで生み出された知が組織、もっと大きくなると社会、国家、世界全体の集合知にまで昇華するわけですね。

それを徹底的に実践し、一人ひとりに身体化していく。

SECIモデルを無限に回し続け、イノベーションを起こすことで、理論・物語・モデルが知恵となり、だんだんと真善美に近づいていくのです。

—— イノベーションの原点となる共感の対象は、人に限定されるものでしょうか。

自然や精神に対しても「出会い」は存在すると思います。

哲学者マルティン・ブーバーも言っていますが、共感するうえで「出会い」は重要な要素なんですよ。

例えば精神との出会いとなる優れた書物を読むこともその一つです。

本を読んで、その内容に共感することがありますよね。そして共感するためには無心にならなければいけません。

無心になるというのは相手の視点に立って、自分を超えるということです。

そうすることで人としても成長すると思います。

真剣勝負の対話

——実際、他者に共感するのは難しいと思うのですが、それはどうしてなのでしょうか。

もともと、人間というのは乳幼児のとき、感性の世界において母親と一体だったわけですよね。

しかし言語を覚え知性が発達すると自他が明確に分かれていく。

成長するにつれて相手を対象化して分析するようになります。

対象化の最たる例は数値化でしょう。

私は現象学で有名なエドムント・フッサールの考え方に強く影響を受けているのですが、彼は第一次大戦後の、「なぜ、理性的な人間が大義の無い戦争を始めたか」という問いに対して、日常が数学化してしまったことが問題であるとしています。

数式によって物事を定量化する考えが支配的となり、人間の価値創造の起点となっている、肝心な意味づけや価値づけが忘れられたことに警鐘を鳴らしたわけです。

われわれは大人になると、最初から数値ありきで考えてしまいますよね。

でも本来は、まずわれわれの直接経験を通じた感覚、主観に基づいて意味づけを行い、そのあとで数値化していくべきです。

その順番は決して逆ではありません。

それぞれ、主観を持った大人同士が、お互いの持っている無意識も含めて全身全霊で共感し、対話による真剣勝負を行うことを通じて互いに無我の境地となり、自我を超えた「われわれの主観」を醸成することが重要です。

——真剣勝負の対話を行うには、どういったペアが良いのでしょうか。

クリエイティブペアと呼ばれる異質な者同士のペアが最適であると思います。

例えば、有名なものだと、本田宗一郎と藤沢武夫のペアなどですかね。

同質な者同士のペアだと互いに忖度してしまって、知の創造が起こらないことがあります。

僕は竹内弘高(註1)と『The Knowledge-Creating Company』や『The Wise Company』などの書籍を世界に向けて出版しているわけですが、僕と彼は異質なペアです。

僕は酒を飲むけど、竹内は飲まない。

だから、彼とはいつもシラフで真剣勝負をしなければなりません。

それに、彼は非常に論理的で、僕は感覚的。

いつも一緒にいたいとは思いませんね(笑)

けれども、二人で論文や本を書くときには、真剣勝負を通じて本質に迫ることが大切になります。

真剣勝負は非常に苦しいですが、それが評価されると、その分喜びも大きいです。

学生でもそうではないかと思いますね。

書くことの重要性

——デジタル化が進んでいくなかで、対話の場もネット空間に代替されはじめているように思います。こうした状況をどうお考えですか。

コミュニケーションのツールに限らず、昨今はデジタルに翻弄されることが多いですよね。

しかしデジタル化がどれだけ進んだとしても、アナログの重要性を忘れてはいけません。

たしかにAIはいろいろな形で、われわれの気づかなかったパターン認識を提供してくれるため、それは大いに活用すべきです。

しかし、AIというのは身体を持たないので、意味、価値づけを行なっている主観を持ち合わせてはいない。

そのため、アナログとデジタルのどちらがいいのかと二項対立的に考えるのではなく、アナログとデジタルのバランスをとるのが非常に大切になります。

またデジタルの時代になると、人はだんだん文章を書かなくなるんですよ。

でも書くことは大事です。

井筒俊彦という哲学者が言うように、自分の内なる暗黙知(註2)をどうやって触発するかが鍵になり、そこで大事になるのが書くということなんです。

——「書く」というアナログな行為が、私たちの無意識レベルでの知を刺激するのですね。

特に手で書くことによって、言葉が深く身体化されます。

書くことは単に客観的な事実を記録するだけでなく、自分の主観を通して、無意識的に日々蓄積している暗黙知を触発することに繋がります。

そうすると、言葉が生きたものとなり、知識を実践できるようになるんです。

他方で、暗黙知そのものを豊かにすることも非常に重要です。

書くことで自分自身と謙虚に向き合って深く内省し、新しい意味を作っていく。

そして作り出した意味を、他者との対話を通して深めていく。

そうすることで暗黙知は豊かになります。

われわれはPCを使っているけど、本当に意味を考えてやっているんですかね。

単に記号を処理しているだけではないか。

「俺の言いたいことはこういうことか」と内省しながら、意味を一つひとつ考えていくことが大事だと思います。

——暗黙知を蓄積するために、日々どのような訓練を行うのが良いのでしょうか。

一日の最後に、その日の経験の所感を書くことが良いと思います。

その人と会い、こう感じた。こういうことを思いついた。要するに、自分の感覚に基づいて仮説を書けということですね。

先ほども述べましたが、数値ではなく意味を求めることが大切なんです。

また、直観力を磨くことも重要でしょう。

そのためには座学より直接経験の質量を豊かにするのが望ましいと思います。

学生時代に遊びも含めていろいろな経験、それも質の高い経験を積んでおくことが大事だということですね。

もし重要な座学があるとすれば、リベラルアーツ、とりわけ哲学です。

僕の考え方は哲学に一番影響を受けていまして、私の考案した知識創造理論(註3)はもともと、哲学を理論的基盤にしています。

本質は何かを考えぬくということの原点は哲学にあるんですね。

対話を実践する

——野中さんはこれまで、さまざまな場面で対話をされてきたと思います。その中で特に印象的なエピソード、またその経験から培ったものなどがあればお聞かせください。

カリフォルニア大学のバークレー校に留学していたときに、社会学で著名な先生と車座で対話をしたことですかね。

ドクターコースで社会学を履修していたとき、代表的な学者の本を一冊解説する論文を書くという課題がありました。

僕は分厚い人間関係論の本を読んで、自分なりに解説しました。

どういうプロセスでこの理論はでき、評価され、代表的な書物になるに至ったかと。

そのときに、実際に理論を構築した人と対話をする機会があったんです。それがまさに真剣勝負の対話で、とにかく大変でした。

でも最終的には自分の書いた論文が高く評価されたんです。

その対話の経験が自信になり、日本に帰って初の著書となる『組織と市場』を書いたら、日経賞を頂きました。

また、最近では『Works』というリクルートの機関誌で2か月に一回、イノベーターや社長に取材をしています。取材はリクルートのライターとペアで行なっていて、先方にあっと言わせるような問いは何だろうと、二人で設問作りから直接対話を行なっています。

そして記事を作成する際に重要なのが、自分なりのコンセプトを作ることです。

今DX(デジタルトランスフォーメーション)の時代になっているからこそ、新しい意味や価値、あるいは理論モデルやコンセプトを自分で作るということが特に大事になってくるんですよ。

——最後に、対話を実践する場でリーダーには何が求められるでしょうか。

感覚を磨くことが求められます。

一つには時間的な感覚に基づき、絶えず動いている現実において臨機応変な対応をすること。

それと同時に、今ここにある現実を、過去と未来を踏まえた文脈の中で把握しておくことも重要です。

そうすることで良い洞察ができます。

また判断を下す場面でも、日頃からの経験を通じて、物事の善悪を見極める感覚を磨くことが必要です。

こうした感覚を磨くことで、皆が価値のあるビジョンに向けて対話を行い、徹底的に思考を戦わせることができるのだと思います。

(註1)竹内弘高

1946年生まれ。69年、国際基督教大学卒業。71年に米カリフォルニア大学バークレー校で経営学修士(MBA)。現在は、米ハーバード・ビジネス・スクール教授を務める。野中さんと95年に共著で出版した『The Knowledge-Creating Company』は、全米出版協会のベスト・ブック・オブ・ザ・イヤー(経営分野)を受賞した。

(註2)暗黙知

経験的に使っているが簡単に言葉で説明できない知識のことで、経験知と身体知の中に含まれている概念。

(註3)知識創造理論

知識を組織的に創造するための方法論。SECIモデルはその中の重要概念。

-scaled-e1652700706754.jpg)

-scaled-e1652700706754-300x170.jpg)